✕ 閉じる

ものづくり

2024年05月14日

今年も小学生ロボコン全国大会を観戦しに行ったらとにかく凄すぎた

小学生ロボコン2024は11月24日に開催!

場所は池袋サンシャインシティ噴水広場

公式ホームページURL:https://official-robocon.com/shougakusei/

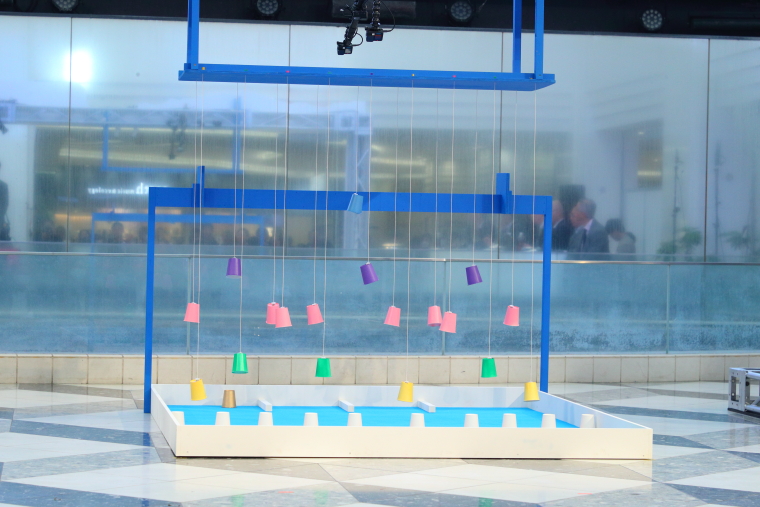

場所は前回の全国大会と同じく池袋はサンシャインシティの噴水広場。休日ということもあって多くの人が行き交う賑やかな場所で開催されます。

※前回の記事:小学生ロボコン2023の予選会と全国大会事前キャンプを見学してきたら色々とすごすぎた

※前回の記事:小学生ロボコン2023の予選会と全国大会事前キャンプを見学してきたら色々とすごすぎた

小室真紀さん 株式会社スイッチエデュケーション代表取締役社長

ユカイ工学さんのキット

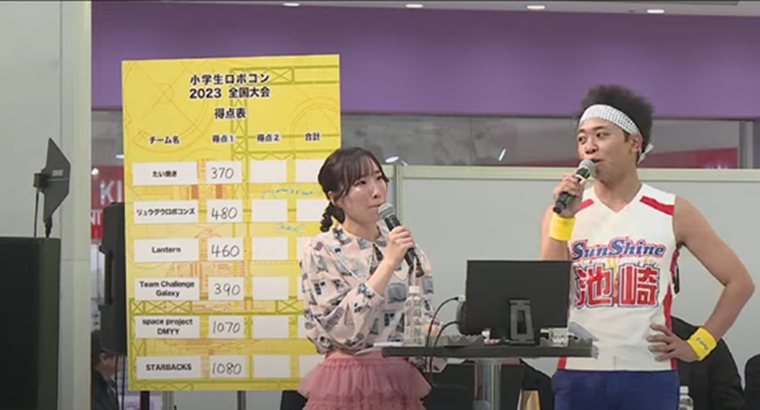

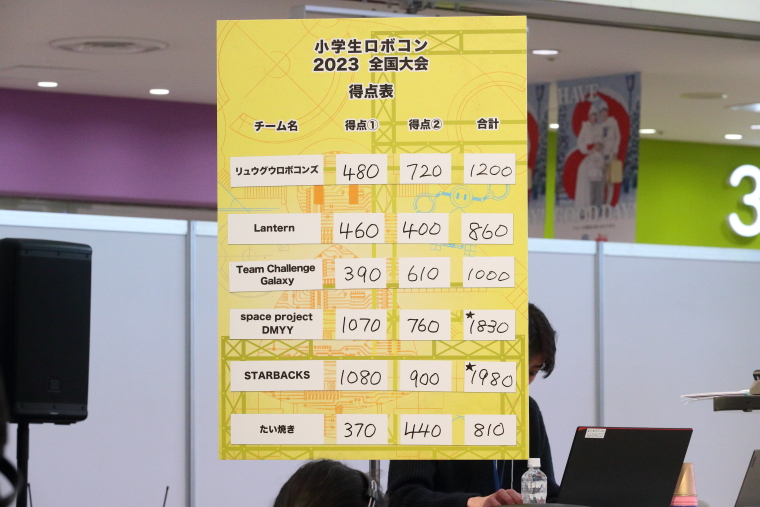

優勝 STARBACKS

プログラミング大賞 Team Challenge Galaxy

HONDA賞 space project DMYY

サイゲームス賞 リュウグウロボコンズ

パーソルクロステクノロジー賞 たいやき

セメダイン賞 Team Challenge Galaxy

Z会賞 たいやき

パナソニックエナジー賞 lantern

SMC賞 STARBACKS

MVP 脇田君(space project DMYY)

場所は池袋サンシャインシティ噴水広場

公式ホームページURL:https://official-robocon.com/shougakusei/

pato(ライター)

テキストサイト管理人。テキストサイトNumeriを運営する傍ら各種メディアで取材記事やコラムなどを執筆している。

さて、本日は池袋のサンシャインシティに来ています。

テキストサイト管理人。テキストサイトNumeriを運営する傍ら各種メディアで取材記事やコラムなどを執筆している。

みなさんは2023年の3月に行われた「小学生ロボコン2022-2023全国大会」を覚えていますでしょうか。

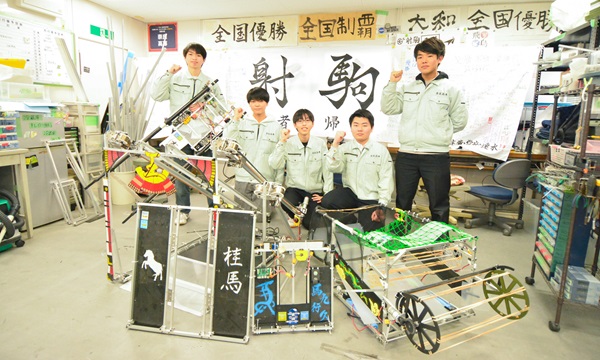

ロボコンといえば高専生が行う高専ロボコンが有名で全国大会の様子などがNHKで放送されて人気を博していますが、小学生が行う「小学生ロボコン」も近年、大きな盛り上がりを見せています。

※昨年全国大会の記事: 小学生ロボコンの全国大会を観に行ったらとにかくすごすぎた

予選を勝ち抜き全国から集まった24名の小学生たちがロボットを競わせ、その圧倒的発想力、圧倒的技術力によって会場を大いに沸かせたのは記憶に新しいことかと思います。

※昨年全国大会の記事: 小学生ロボコンの全国大会を観に行ったらとにかくすごすぎた

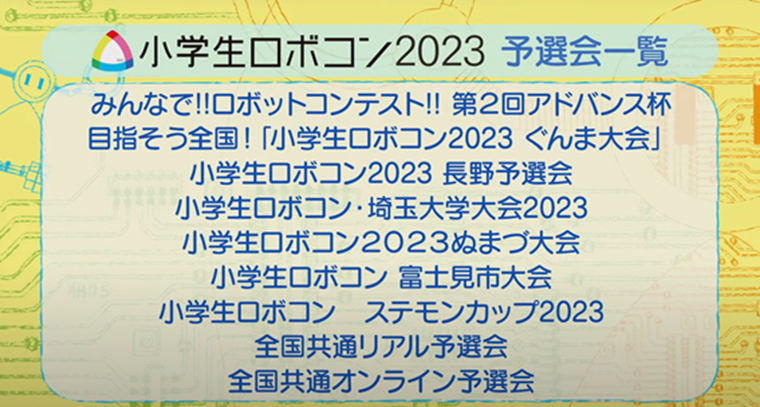

今回、その小学生ロボコン全国大会が、開催時期を3月から11月に移動して実施されることとなりました。

今回もpatoさんには全国大会の様子をレポートしてもらおうとお呼びしました。

今回は予選会やその後の事前キャンプから取材させていただきましたから、前回より思い入れがMAXです

ただし、やはりpatoさんだけでは心もとないので、今回もロボット制作やプログラミング、児童教育に詳しい専門の方をお呼びしました。

賢明だと思います。僕ひとりに任せたらまた訳の分からない実況をしますからね。前回も「有名な建築家が作ったスタバみたいなロボット」でちょっと怒られましたしね。よく考えたら意味わからない表現ですし。

そうならないよう気を付けてください。

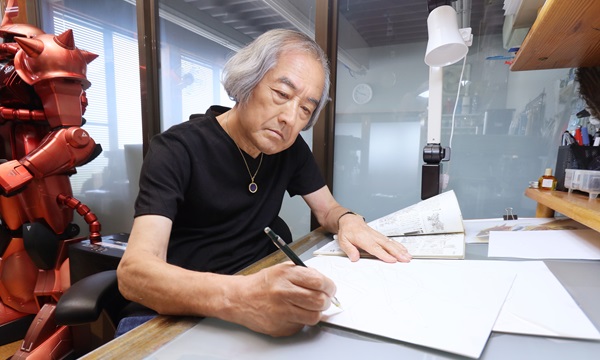

すべての子供にSTEM教育を実践することを目的に活動するスイッチエデュケーション社の社長。STEM教育とは示されたことを習得するための教育ではなく、自ら学び取る人間を育てるための教育であり、Science、Technology、Engineering、Mathematicsの四つの領域にまたがった広い視野と深い考察を必要とするそうだ。そのSTEM教育を実現するための教材の開発や販売、教室やワークショップの開催などを実施している。

今回もかわいい子どもたちやロボットが見られると聞いて喜んでやってきました。

というわけで、今回の全国大会も前回同様、わたくしpatoと小室さんのコンビでお送りしていきます。

さて、今回の全国大会ですが、総参加者数900名の全国各地の予選会を勝ち抜いた子どもたちが集結しています。

900人の中から全国大会に出られるのが18名、かなり狭き門なんですね。

わたしも予選会から見させていただきましたが、かなりレベルが高かったです。それを勝ち抜いてきたわけですから、とんでもないことになっていると思います。

さて、いよいよ始まりました。今回の司会進行はサンシャイン池崎さんと高橋あやなさん。

サンシャイン池崎さん:ハイテンションな芸風で知られるが、大分大学工学部知能情報システム工学科卒業という経歴を持つ。

高橋あやなさん:ナレーターなどで活躍する傍ら、小学生ロボコン公式Youtuberとして活動。予選会や事前キャンプの司会進行も担当する。

サンシャイン池崎さんは、会場である「サンシャイン池袋」から名前だけでキャスティングされたと思っていたら理系的なバックボーンを持つ方なんですね。

出てくるなりハイテンションでツボにはまってしまいました。「ロボコンを愛し、ロボコンに愛されている男」という自己紹介が最高です。そんなにロボコンを愛してくれているんですね。

つっこまれた池崎さんの表情から見るに、たぶん嘘です。

さあ、いよいよルール説明が始まりますよ

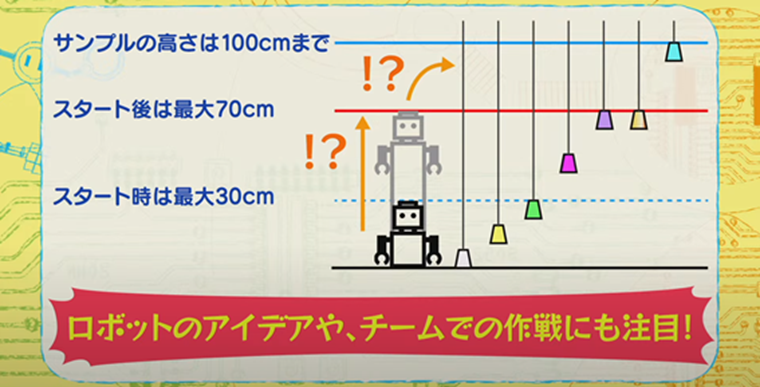

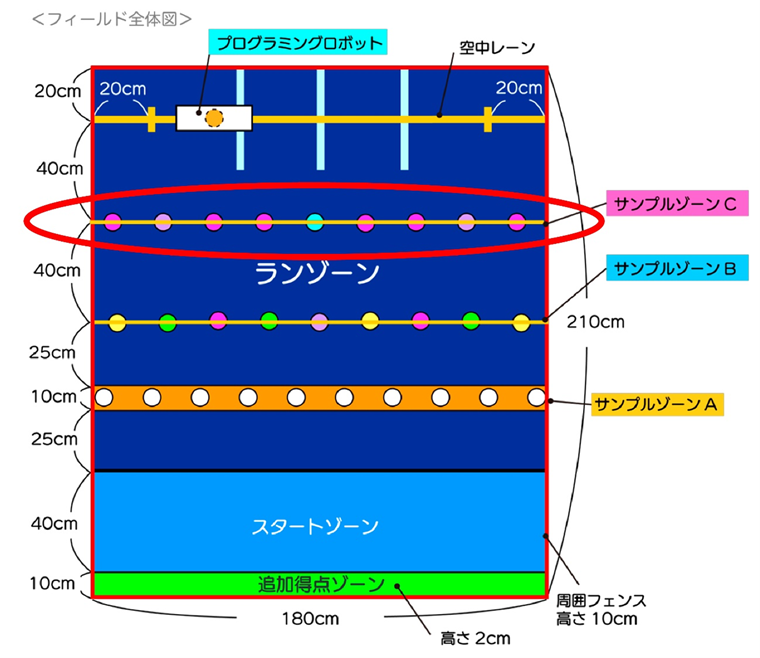

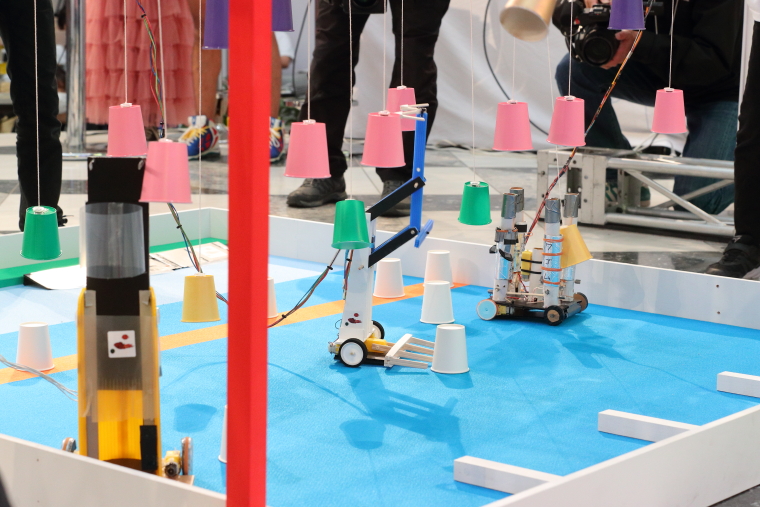

今回のテーマは「サンプルリターン」です。「はやぶさ」や「はやぶさ2」などの小惑星探査機をモチーフにしています。小惑星に行ってサンプルを持ち帰る探査機、それを小学生たちがロボットで再現します。

なるほど、だから事前キャンプでJAXA見学などに行ったのですね。

全国大会出場者は事前キャンプにてJAXAを訪れ、小惑星探査機や宇宙に関する講義を受けて見学を行っています<詳しくはこちら>

あれは本当に良い経験になったと思います。

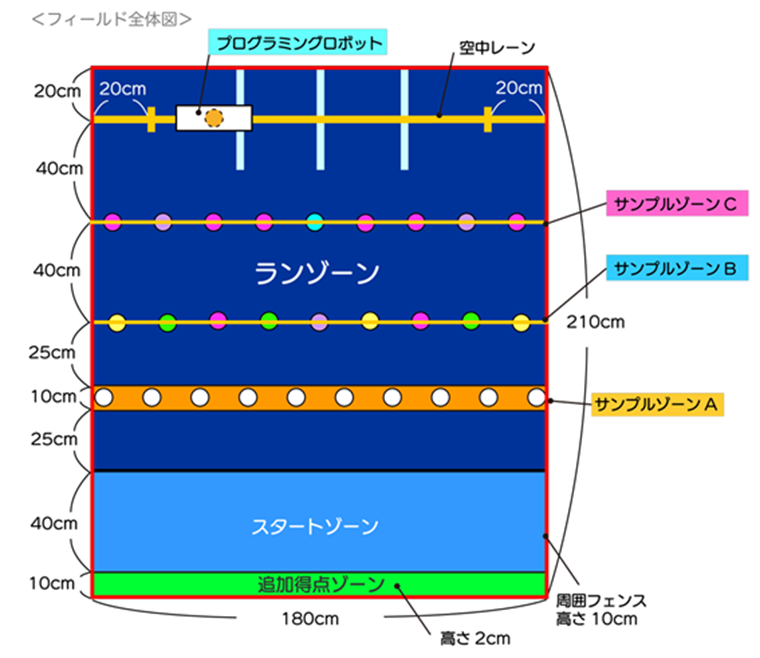

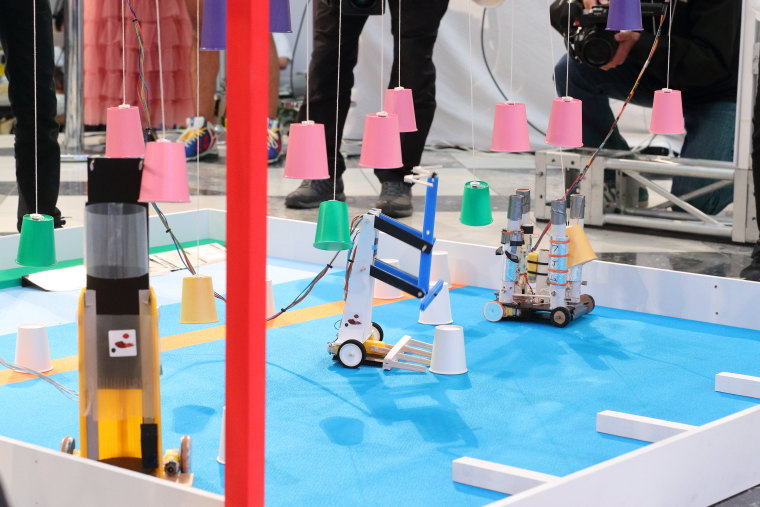

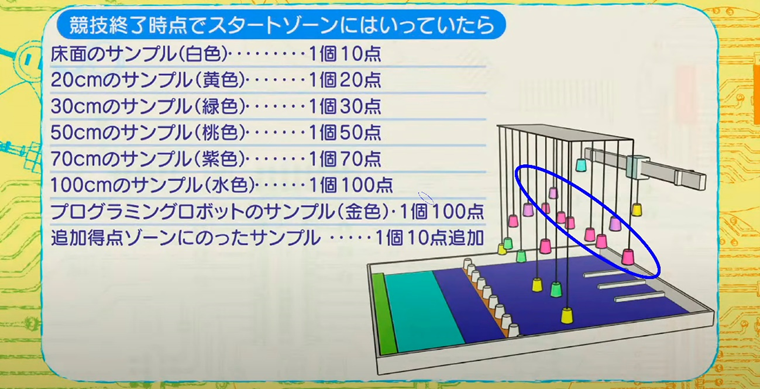

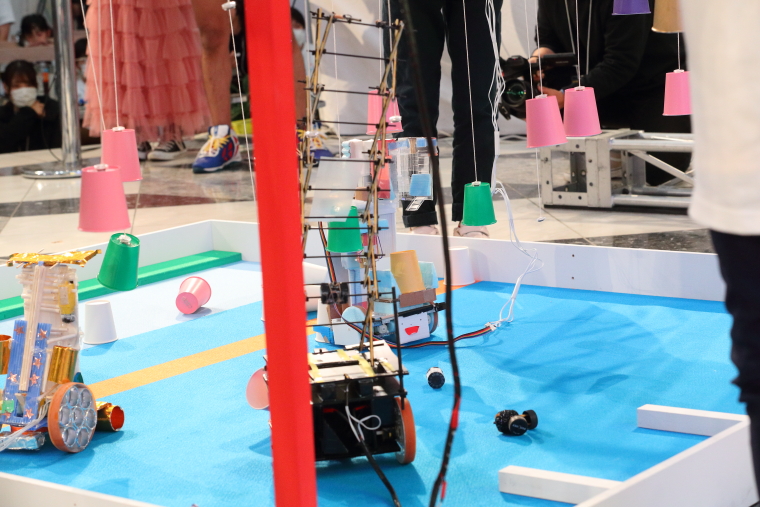

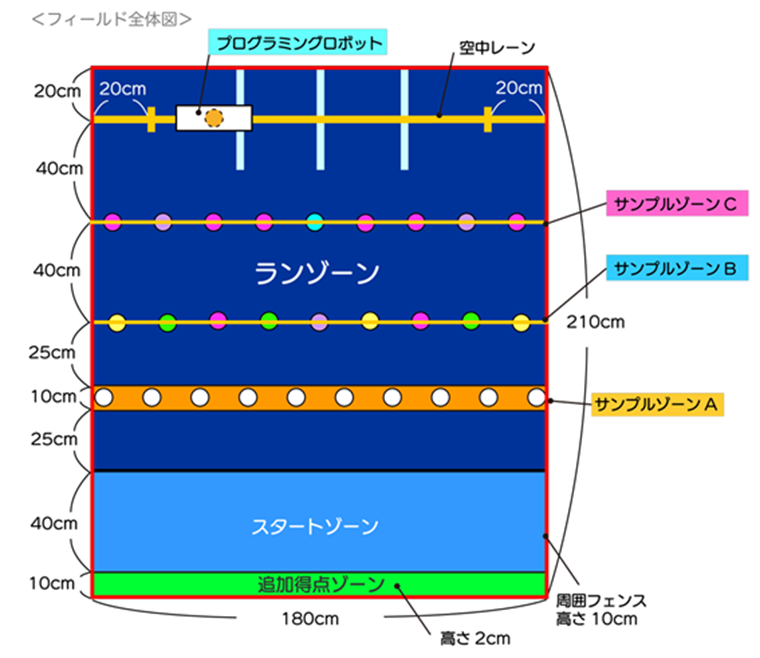

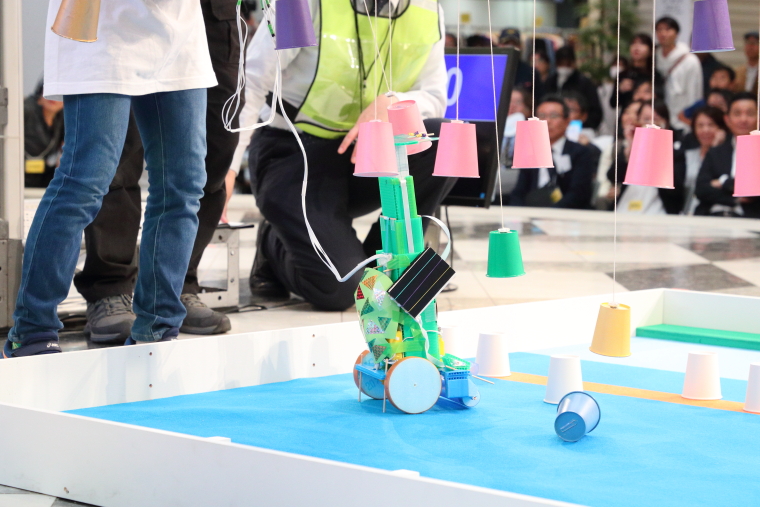

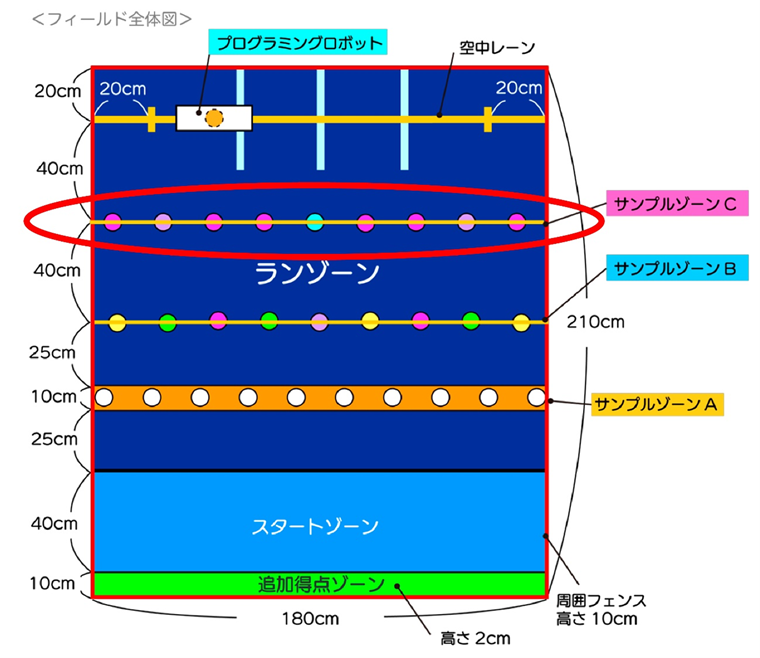

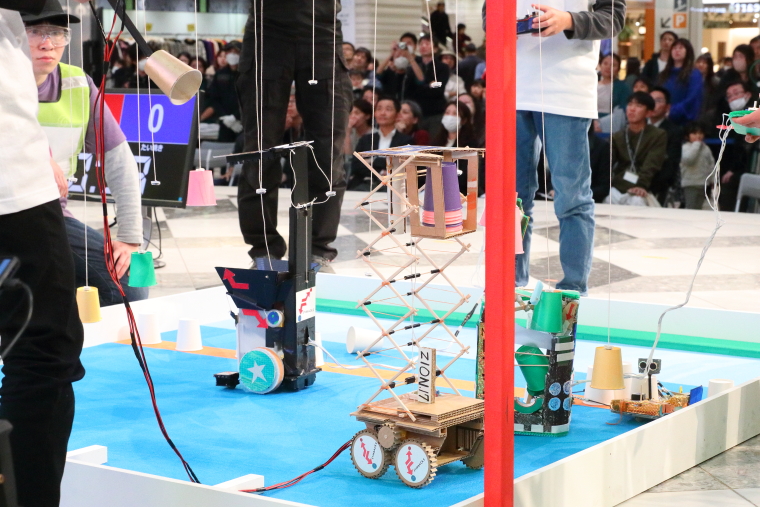

競技は宇宙に見立てたフィールドで行います。全国大会出場者を3名のチームに分け、3体のロボットを操作してサンプルを持ち帰ります。

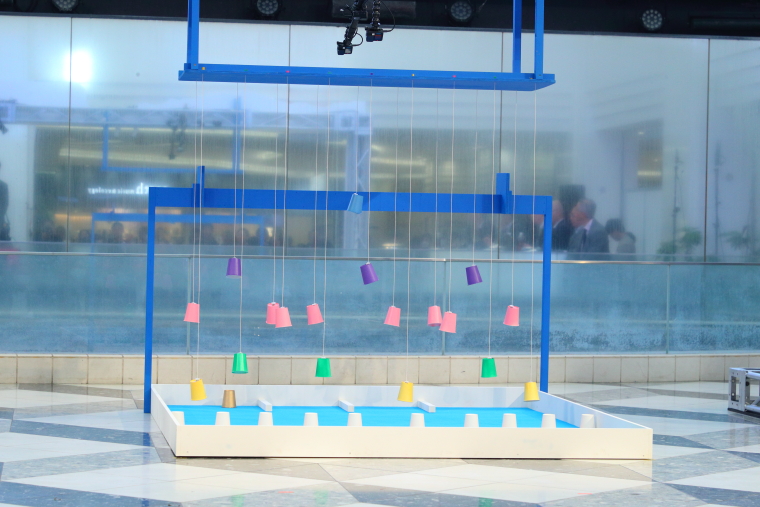

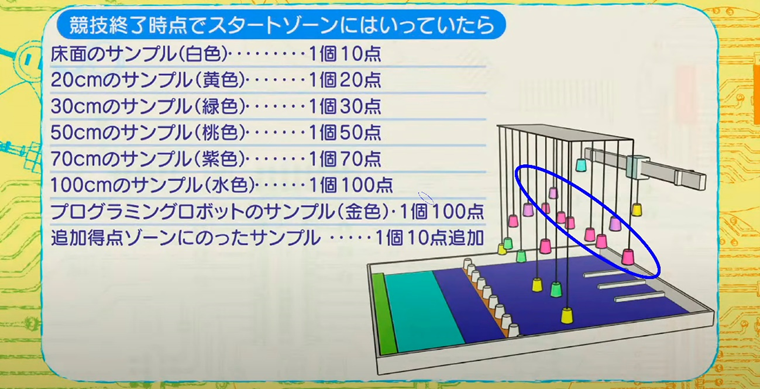

持ち帰るサンプルは糸によって吊るされている紙コップです。クリップと糸によって吊り下げられた磁石によってくっついています。

なんかサンプルの数が多すぎません? これ落とすだけじゃダメなんですよね

落とすなり外すなりした紙コップをスタートゾーンに持ち帰って初めて得点になるようです

はえー。いきなりこの段階で難易度が高い

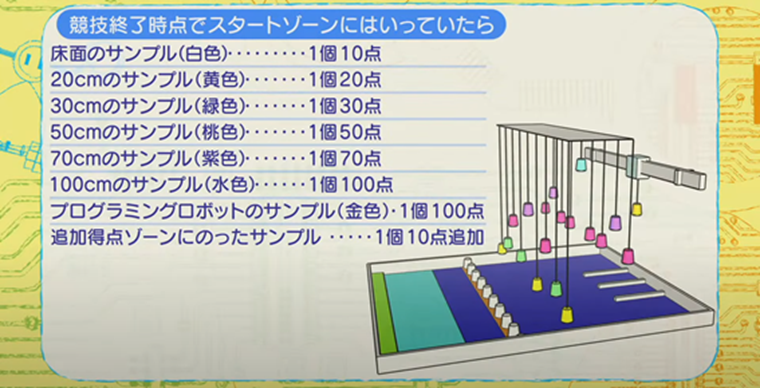

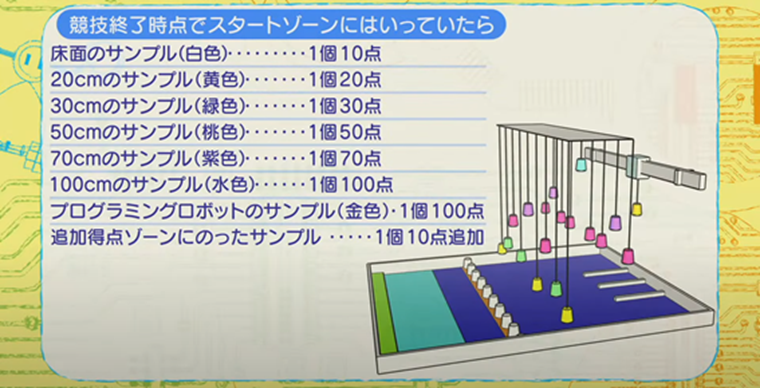

サンプルはその高さや難易度によって得点が異なります。高い位置にあるものほど高得点です。薄い青で示されたゾーンに持ち帰れば得点となります。

地面に置かれた白いサンプルが10点、いちばん高い位置にあるサンプルが100点ということですね。追加得点ゾーンというのはなんでしょうか?

薄い青の「スタートゾーン」に持ち帰ったサンプルをさらに、少し高くなっている緑のゾーン「追加得点ゾーン」に乗せれば、1つにつき追加得点10点が入るようです。

サンプルを落とす、運ぶ、乗せる、とやることがたくさん。めちゃくちゃ難易度が高くないですか?

さらに難易度をあげるルールがあったりもします……。

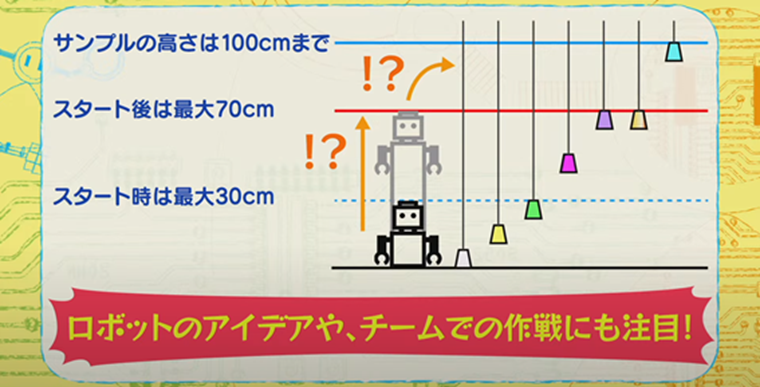

サンプルのうちもっとも得点の高いものが100cmの高さにあります。 しかしロボットの規定でスタート時の最大高さは30cmまで、その後、腕を伸ばすなりして縦に展開したとしても、その高さは70cmに制限されています。

届かないじゃないですか。ムリゲーじゃないですか。

ですから、ロボットからなにかを射出するなりして届かないサンプルを撃ち落とす機能も必要になります。

相変わらず、イジワルなルールですね。

それではロボットの高さ制限の話が出ましたので、競技に用いるロボットのレギュレーションについても説明します。

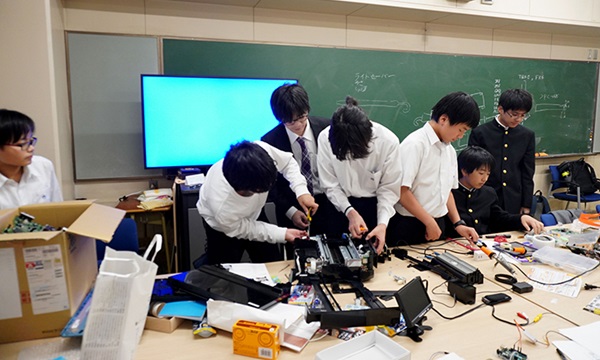

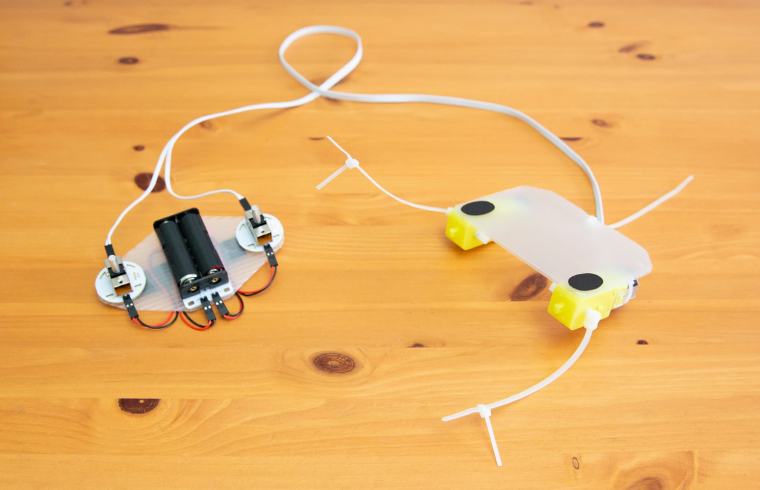

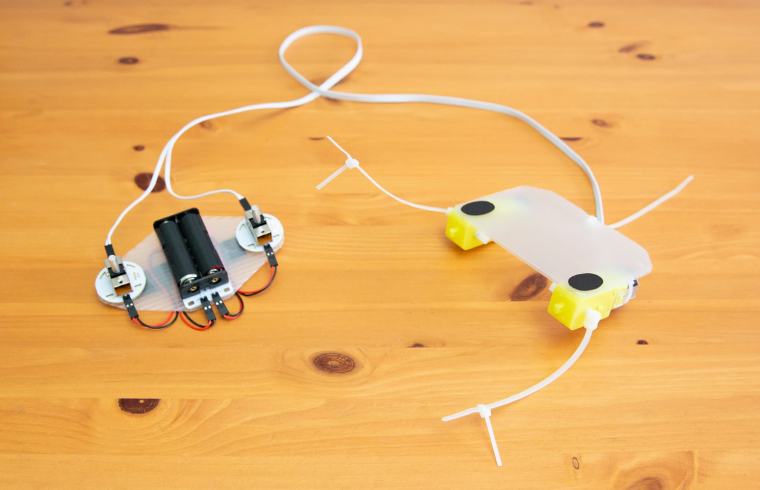

ロボットの制作に用いてよい部品は4種類。まずはユカイ工学さんが発売している小学生ロボコン公式キット。 “ユカイな乗りものロボットキット”シリーズなどです。

これは本当に必要最低限の要素が入ったキットです。ここからどうロボットを作っていくか、発想力と創造性が試されます

この公式キットを使わなくとも同等の性能のモーターなども使用できます。いずれにせよ、モーターとスイッチは4つまでしか使えないという制限があります。

基本的に、ロボットを動かすための機能とは別に、サンプルを掴む、アームを伸ばして展開する、なにかを射出するという機能ごとに1つモーターが必要と考えると、かなり厳しい制限です。

相変わらず、イジワルなルールですね。

さらには単三の乾電池が4本まで使用でき、以下に示すものがロボットの部品として使用できます。

・段ボール・プラスチック段ボール・スタイロフォーム・発泡スチロール・スポンジ・結束バンド・画用紙などの紙類・紙ストロー・輪ゴム類・ひも類 ・接着剤・竹串、竹ひご、つまようじ・割り箸・ペットボトル・クリアファイル・両面テープ、ビニールテープ、ガムテープ、養生テープなどのテープ類・ロボットに目をつけるなど、装飾用のシール・配線のために必要な最小限のコード・小学生ロボコン公式拡張パーツ「ばんのうジョイント」(YE-EDU012)

独創的なロボットが生まれそうで楽しみです。デザインにも注目ですね。

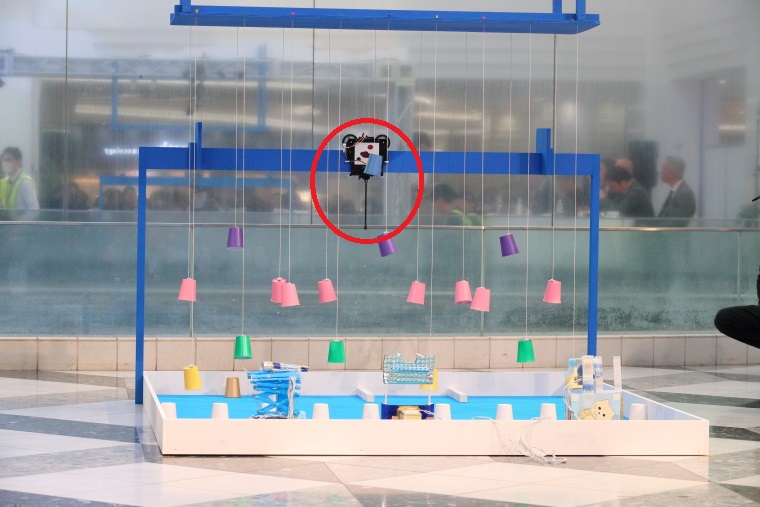

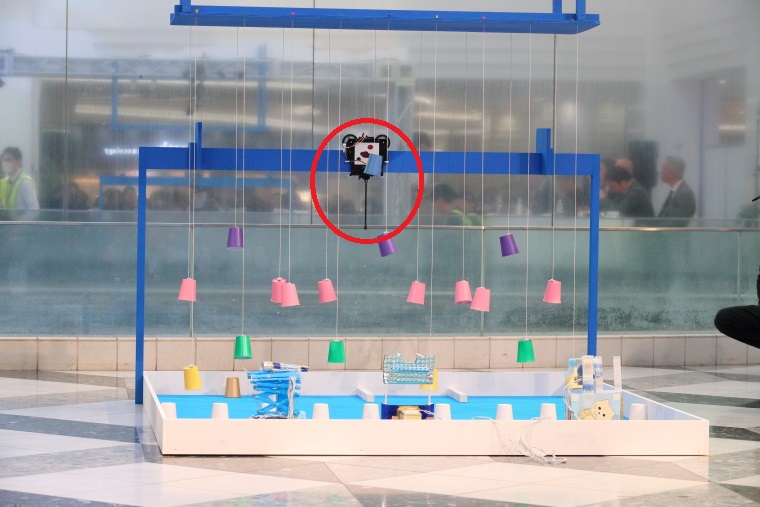

さらには、今回も相手チームを邪魔するプログラミングロボットが登場します。

フィールドの一番うしろのアームに乗せられたロボットはプログラミングロボットです。ここに得点100点の金色のサンプルを吊るして左右に動きます。各チーム、同じ構造のロボットですが、その動きを司るプログラミングがチームごとに異なっています。

プログラミングロボットは対戦相手のフィールドに設置され、金色のサンプルを取られないように動きをプログラムされています。

今回のプログラミングロボットの特徴は、位置センサーが搭載されたことです。ロボットはセンサーにより自分の位置を知ることができますし、下に敵のロボットが来たことを感知して逃げることもできます。

かなり高機能なんですね

そのぶん、その機能を動かすためのプログラムも難易度があがります。

ロボットの制作に操縦にプログラミングロボット。もう僕だったら頭がショートしてますよ。

さあ、いよいよ競技が始まりそうです

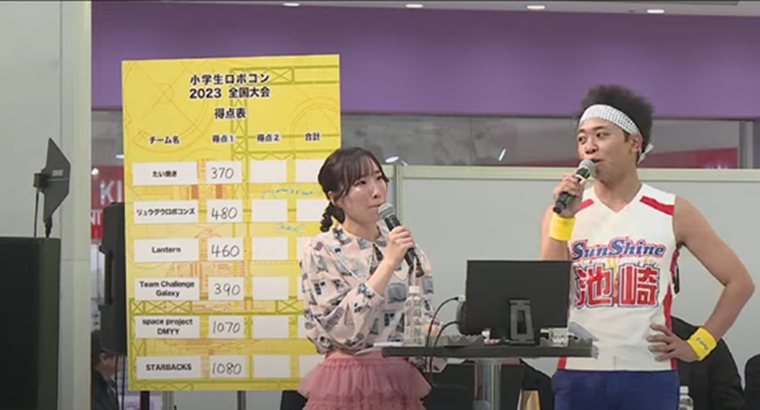

今回は18人の出場者を3人ずつの6チームに分け、予選ラウンドで2試合おこないます。2試合の合計得点が高い2チームで決勝戦を行い、優勝チームを決めます。

子どもたちが緊張もせず、みんなワクワクしていてかわいいです。

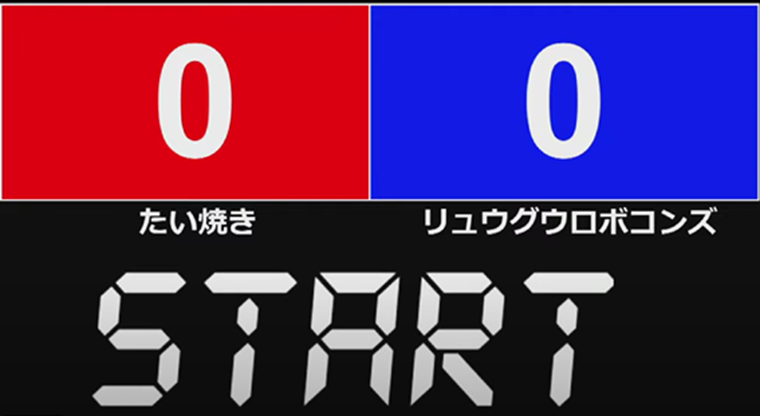

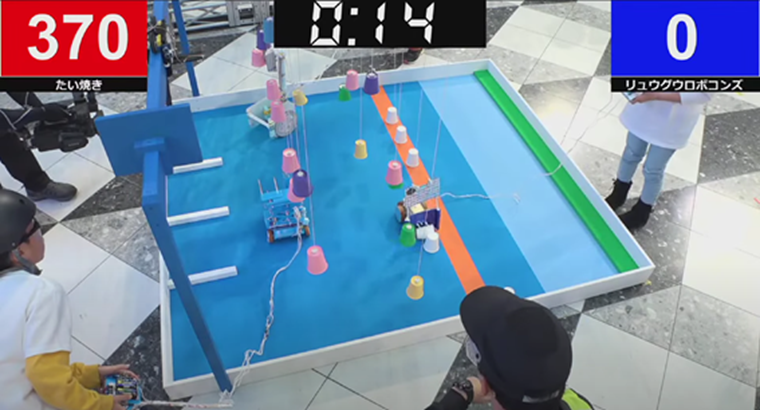

予選 第1ラウンド 1チーム目 チームたいやき

がんばるぞー!と意気込みも勇ましいですね。かわいい。チーム名もチームロゴも3人で考えているんですよね。かわいい。

チーム名の「たいやき」はJAXA見学のときに出されたクイズからとっているようです。「この中で存在しない小惑星は?」という三択クイズが出されたみたいです。その中の存在しない名前からチーム名をつけたようです。

ちなみに、会場に流れるチーム紹介のVTRがめちゃくちゃクオリティが高いです。格闘技イベントの選手入場みたいでした。

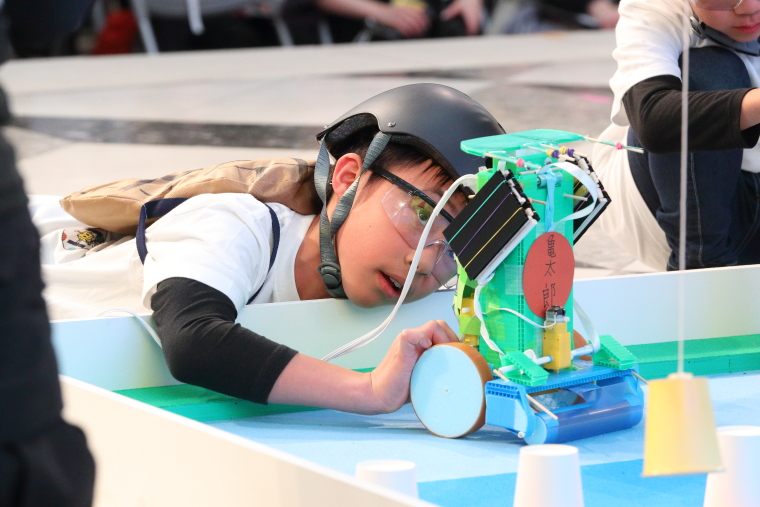

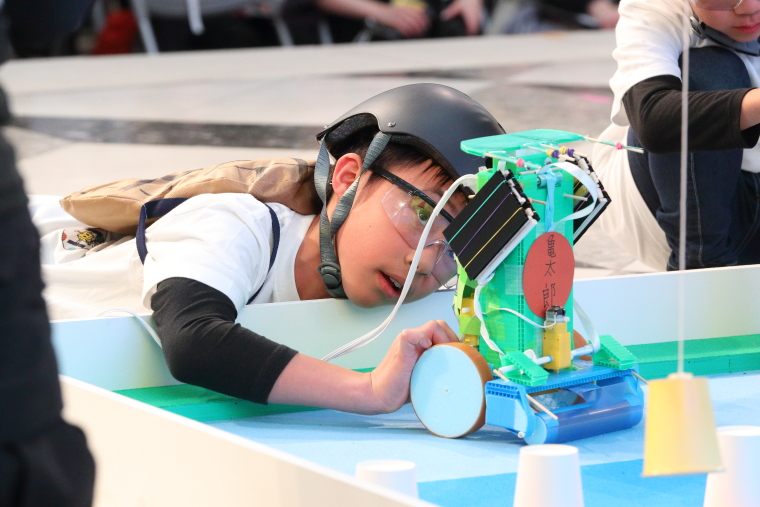

今回はサンプルを吊るす柱とアームに頭をぶつける危険があるということで選手全員がヘルメット着用となりました。また、高い場所のサンプルを落とすために何かを射出するロボットが多くなるため、こちらも安全のために防護メガネ着用となりました。

これ、子どもたちには好評みたいですね。憧れの高専ロボコン選手みたいとテンションが上がったみたいです。

あ、スタートゾーンが観客席側にあるんですね。観客に背中を向けて競技をする感じになってます。

これも安全対策のようです。なにかを射出するロボットが多いということですが、その射出されたなにかが観客席に飛び込む危険があるからみたいです

観客席までこんなに距離があるのに? いったい何を射出する気なんだ

各チームには高専ロボコン経験者がメンターとしてつきアドバイスをしています。そのメンターさんによりますと、このチームはチームワークがすごいところが見所だそうです。

これは期待できそうですね。

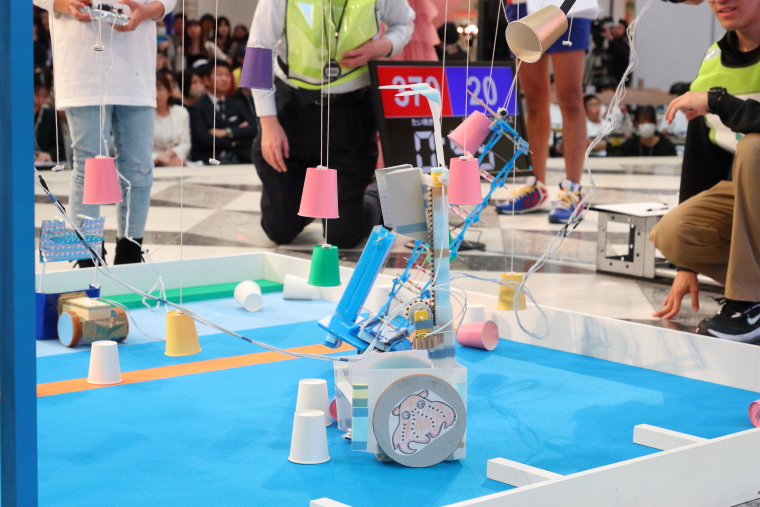

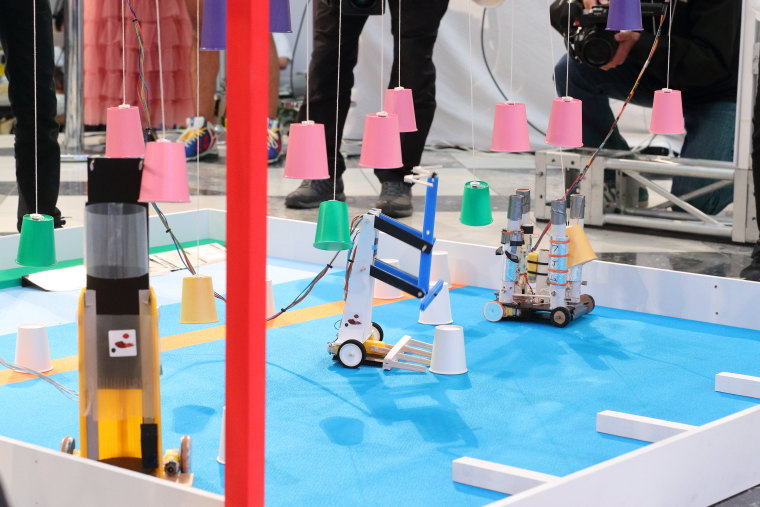

チームたいやき、競技スタートです。

会場全体でコールしていてテンションが上がりますね。

さっそく3体のロボットが俊敏に動き出しましたね

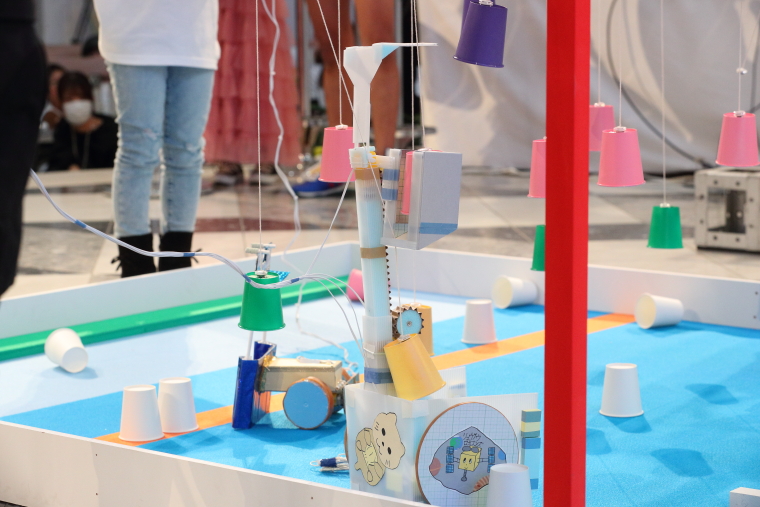

いきなり何かが起きましたよ。スタートの瞬間に2体のロボットから何かが分離しました。

これはスロープですね。追加得点ゾーンの緑の部分は少し段差があって高くなっていますから、そこにサンプルを乗せるのに苦労します。押すだけで乗せられるよう最初にスロープを配置するようです。いい作戦です。

分離した部品がバサッと広がる瞬間、宇宙で作業する探査機みたいでかっこよかった。

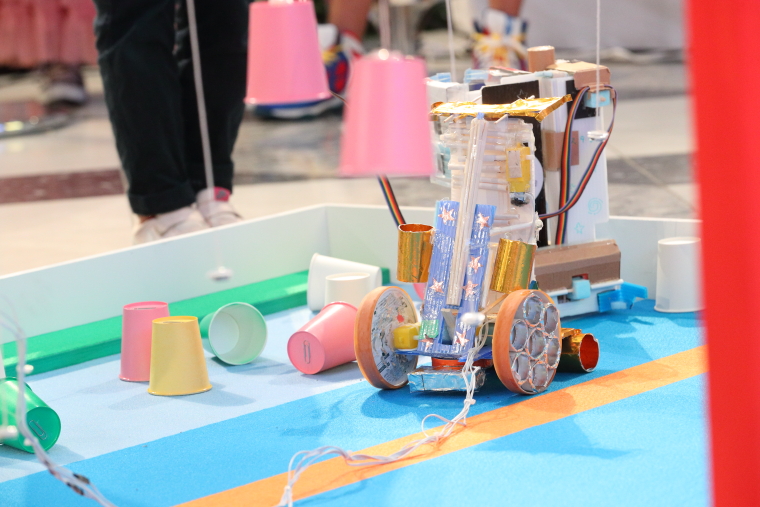

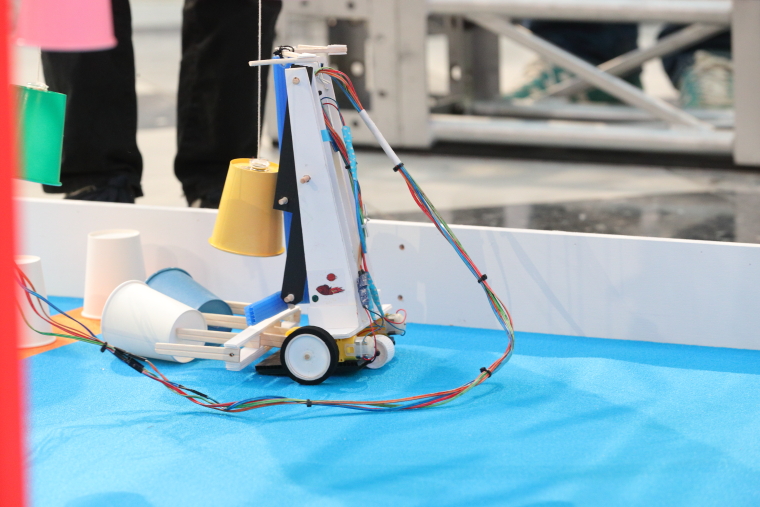

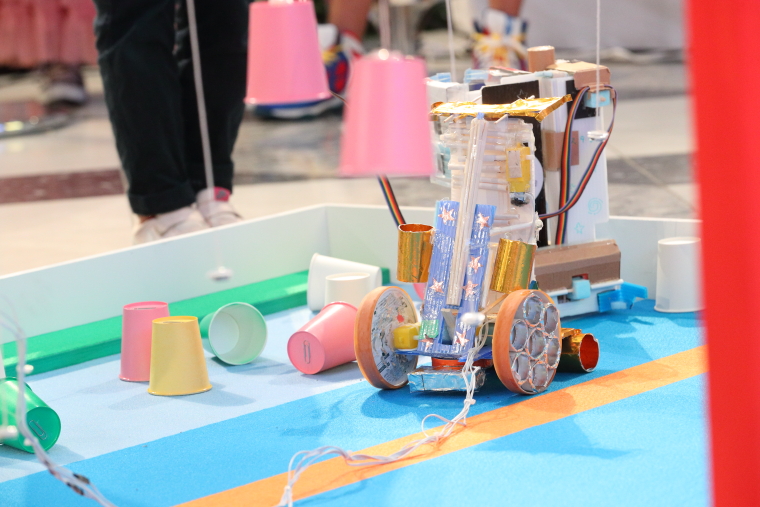

まずはこの背の高い黄色いロボットですが

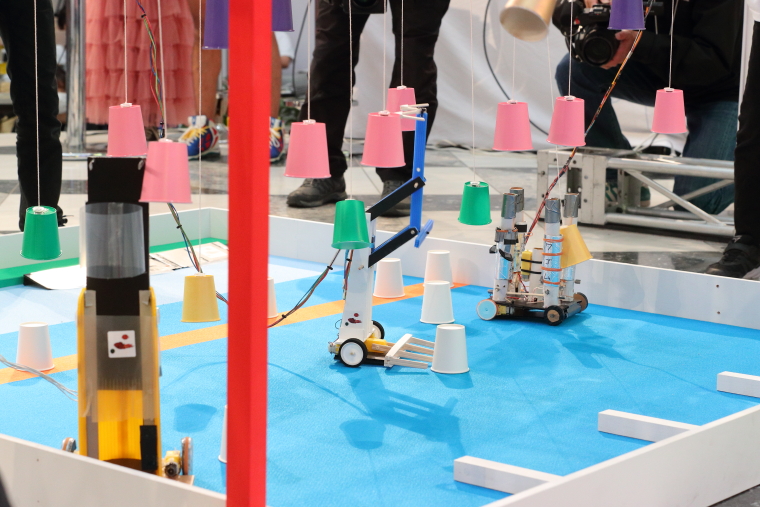

板がスライドして上に伸びるタイプのロボットですね。先端には2本のアームがついてて高い場所にあるサンプルを挟み込むようにできています。たぶん、サンプルを掴みやすいようアームの間隔や形状、さらには柔らかさを試行錯誤していると思います。上手に挟み込んでいきますね。

その下には透明の筒がついていますが

おそらく、掴んだサンプルをそのまま下に落として収納するためだと思います。下部に収納スペースがあります。サンプルは紙コップですから、重ねて収納できるわけですね。そうなるといちいち回収に戻る必要がなくなるので効率的になります。

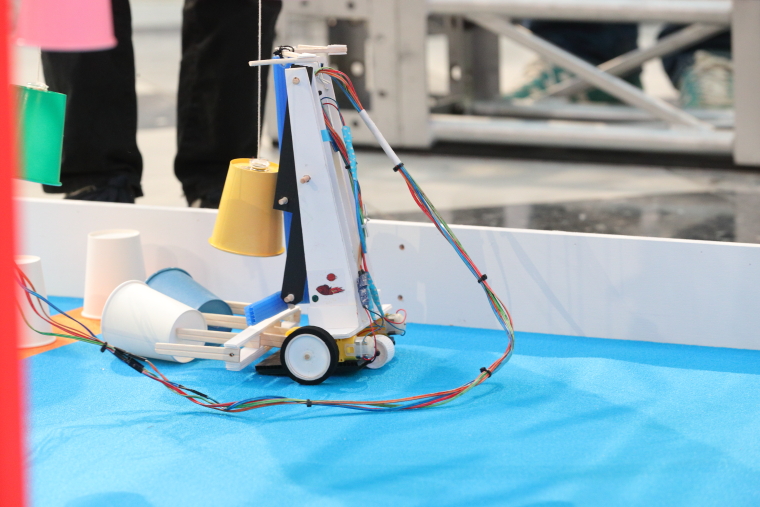

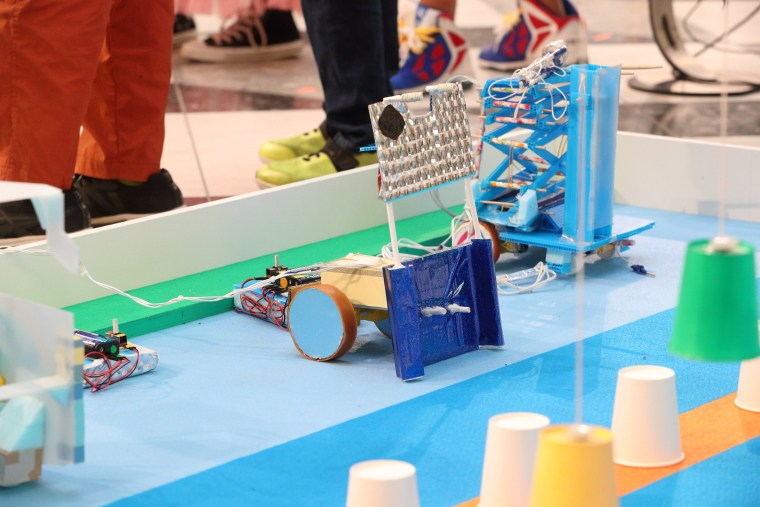

画像中央の青いアームのついたロボットはどうでしょうか?

関節のようなギミックを上手に作ってあります。青いアーム部分が伸びて、はたくような動きをして、高い位置のサンプルを叩き落としてます。

ホントだ! めちゃくちゃ器用に動いてる!

そして、前方に突き出た4本の棒が良いですね。地面に落ちたサンプルを掃除するように運んでいきます。

ああやって棒を前に出すと運びやすくなるんですね。複数個を一気に運んでる

そして最初に展開したスロープによって簡単に追加得点ゾーンに運べるというわけですね。考えられている。

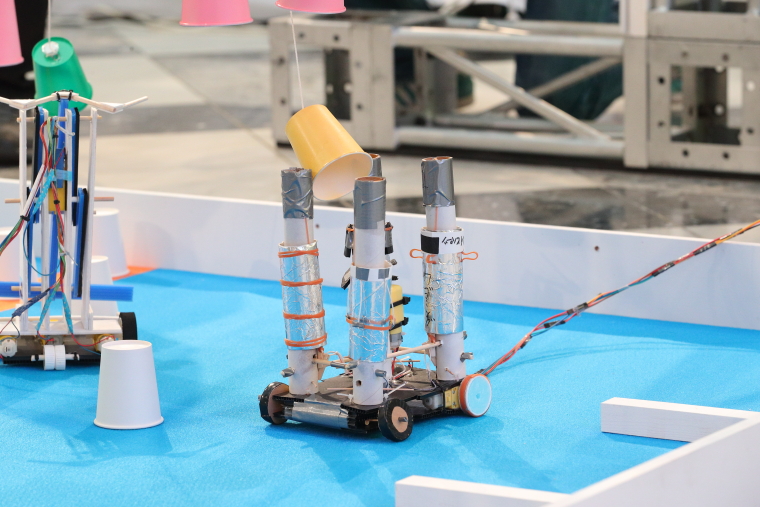

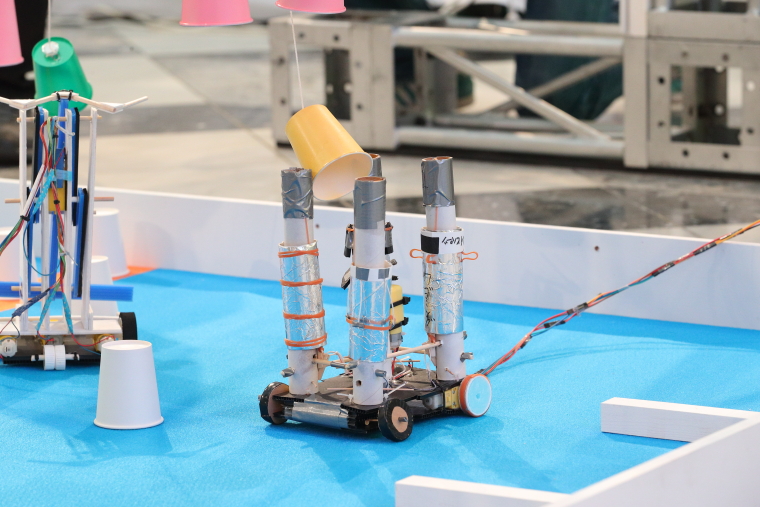

3体目のこちらのロボットはどうでしょうか。

おそらく縦に展開するタイプではないですね。この高さのまま4本の柱を上手に使って低い位置のサンプルを回収しています。ただ、おそらくもうひとつ機能があるんじゃないかと。

4本の柱の真ん中が怪しいですよね。なんかある。

柱の真ん中からなにかが上に射出されましたね!

勢いが凄まじすぎてカメラが捉えきれていないです。カメラマン泣かせです。スカイフィッシュの映像みたいになってる

真下からなにかを射出して届かない位置にあるサンプルを撃ち落とす作戦ですね

このチームの素晴らしいところは完全に分業ができているところですね。叩き落とすロボット、撃ち落とすロボット、高い位置を狙うロボット、低い位置を狙うロボット、運ぶロボット、各ロボットに役割が分担され、それぞれの役割を発揮しています。最初に展開したスロープも上手に使っています。

チームでなにかをするときに分業することは大切ですよね。かなり入念に話し合って作戦を決めたんじゃないでしょうか。

小学生なのにすごいですよね。わたしはそういったチーム作業が苦手でして……。ぜんぶ自分がやったほうが早いってなっちゃうんですよね。

僕も苦手です。

射出ロボットでいちばん奥のプログラミングロボットのサンプルを狙っていますね

あの金の紙コップですね。高得点ですから狙いたいところですけど、プログラミングロボットがグワングワンと動いているので難しそうですね

あー外しちゃいました。やはり難しいですね。

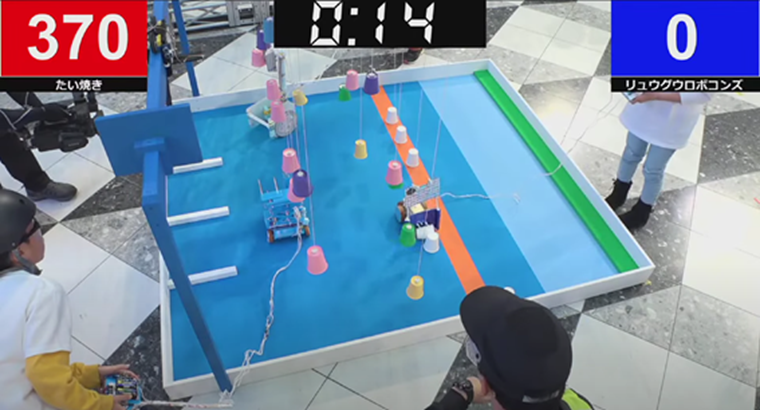

ここで2分間の競技時間が終了。

チームたいやきの得点、370点です。

いい得点が出ました。役割を分担したところもポイントですが、最初に展開したスロープで追加得点ゾーンを狙いやすくしたのがよかったみたいです。

あと、みんな楽しそうでかわいい。

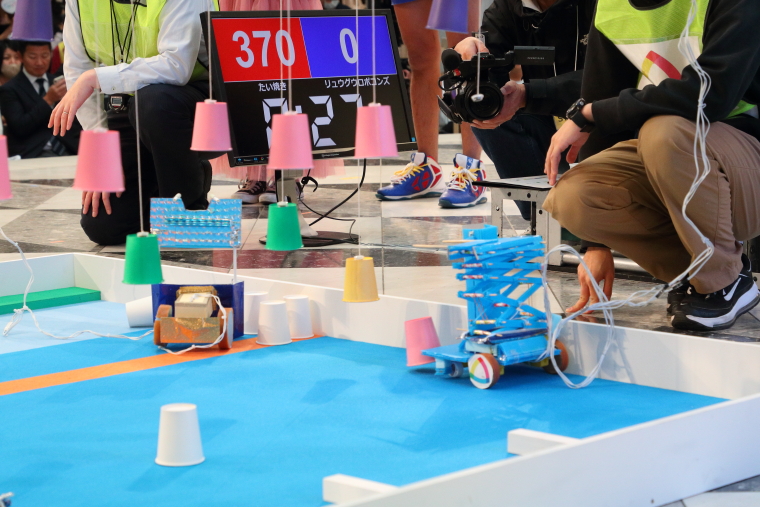

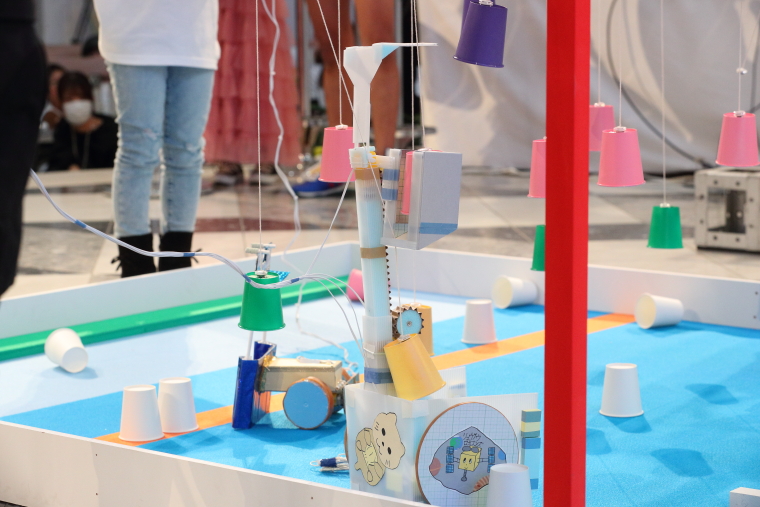

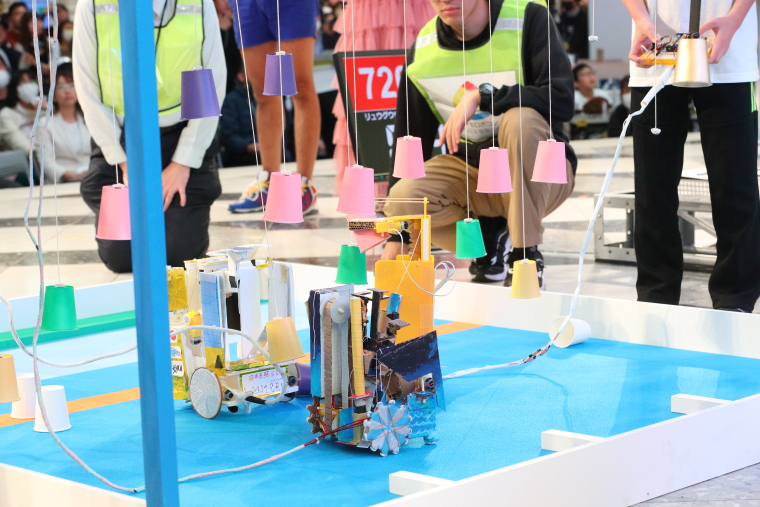

予選 第1ラウンド 2チーム目 リュウグウロボコンズ

2チーム目は「リュウグウロボコンズ」です。予選ラウンドでは1チームずつ競技を行いますが、対戦形式のためさきほどの「たいやき」との対戦の後攻となります。先ほどのプログラミングロボットは「リュウグウロボコンズ」がプログラミングしたもの。今回のものは「たいやき」がプログラミングしたものになります。

チーム名は小惑星探査機「はやぶさ」が行った小惑星「リュウグウ」からとっているようです。仲が良いチームなので協力して優勝したいと意気込みを語ってくれました。

三人とも元気良さそうでかわいい。

競技開始前には1分間のセッティングタイムがあります。この間にロボットを準備します。そのセッティング時間の開始と終了を告げる審判団のホイッスルが消え入りそうなほどに小さく優しかったです。

patoさん、いつもホイッスルの強さを気にしてますよね

あれだけ優しく吹ける人はそうそういないですよ

優しい笛もでたところでリュウグウロボコンズ、競技スタートです!

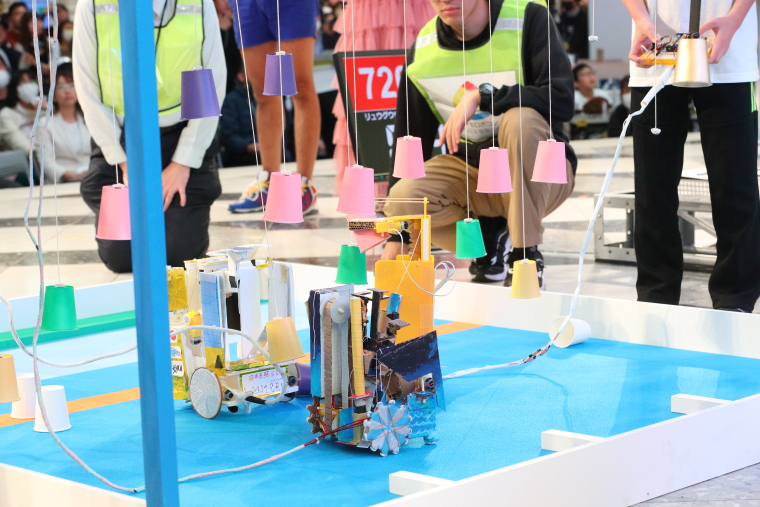

その素早さを活かして青いロボットが青いサンプルの下に回り込みましたね。

いちばん高い位置にあるサンプル狙いですね。何か飛ばしそうな雰囲気ですよ。

飛びましたね!

相変わらずカメラマン泣かせの射出速度です。恐ろしく速い射出体、俺でなきゃ見逃しちゃうねと言いたくなるくらい素早いです

ちなみに、この射出体、飛び出すとバッと広がって蜘蛛の巣のようになってサンプルへの命中率を上げるみたいです。今回は上手くいきませんでしたが、バサッと開くところ見てみたいですね

大きさ的に1発しか装填できなさそうなので、2試合目に期待ですね

さて、その射出を行ったロボットですが、すばやく別の場所に回り込みますね。

素早く切り替えて別の高いサンプルを狙うようですね。

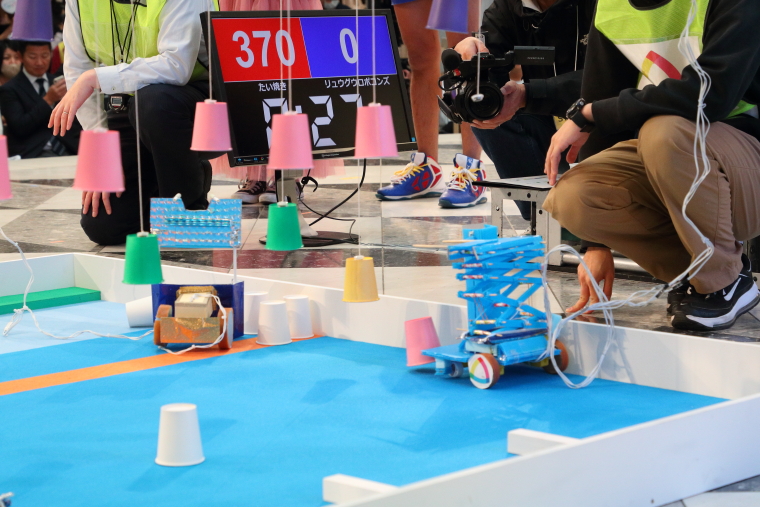

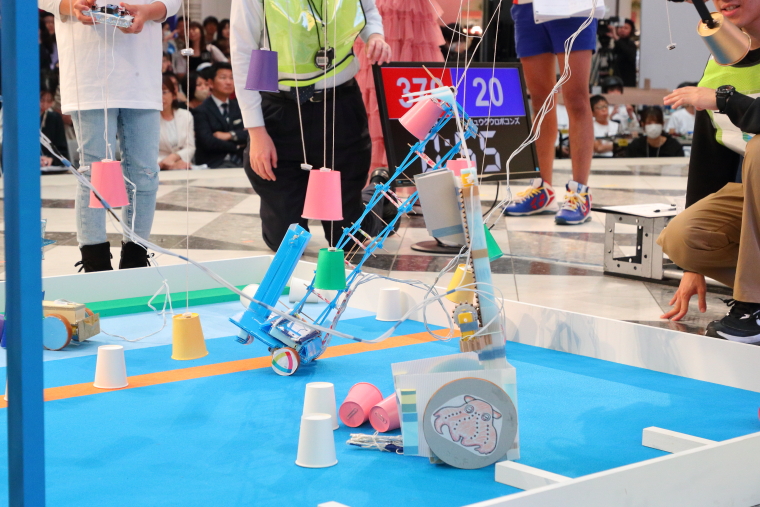

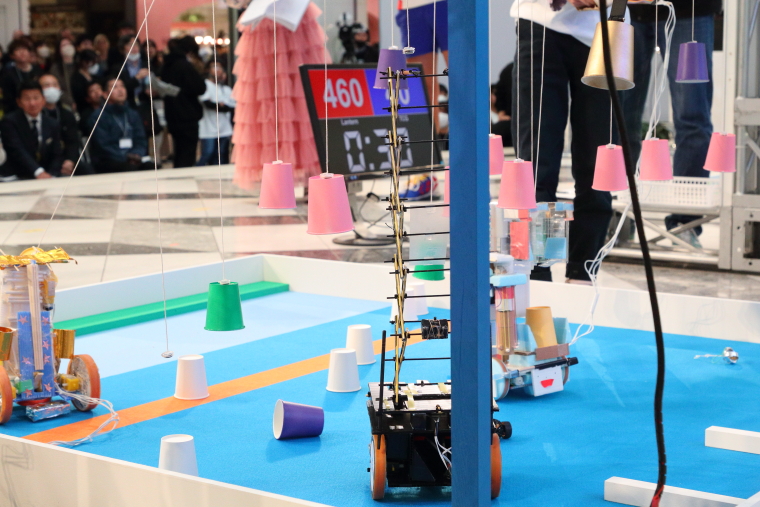

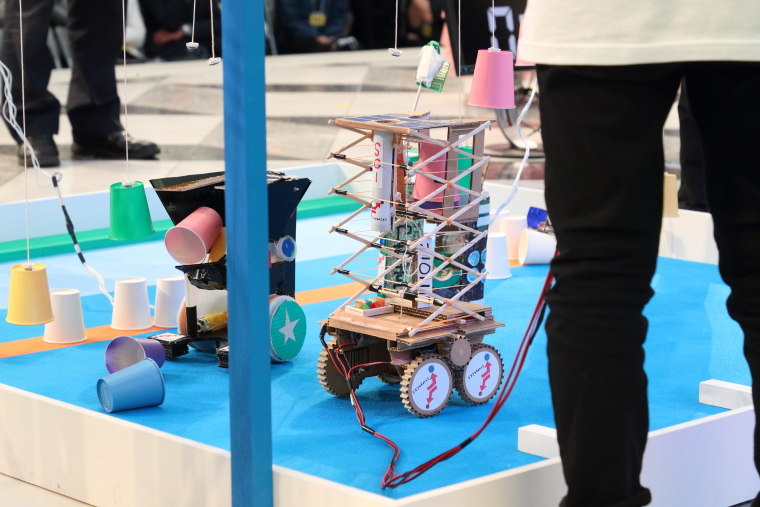

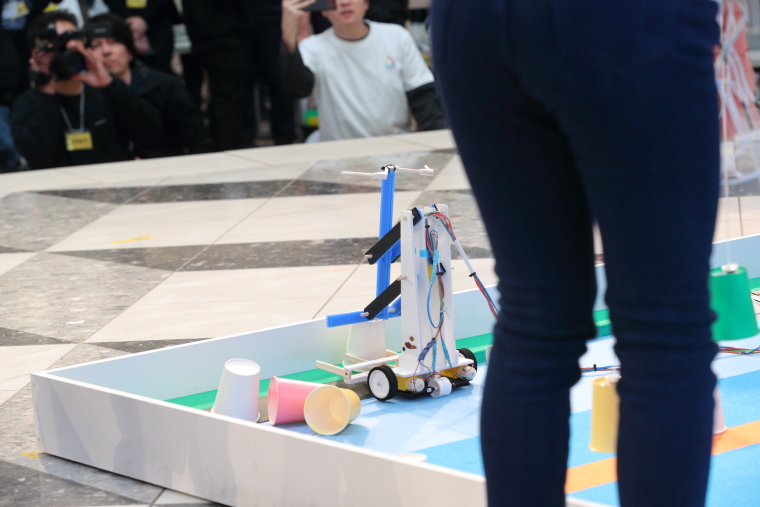

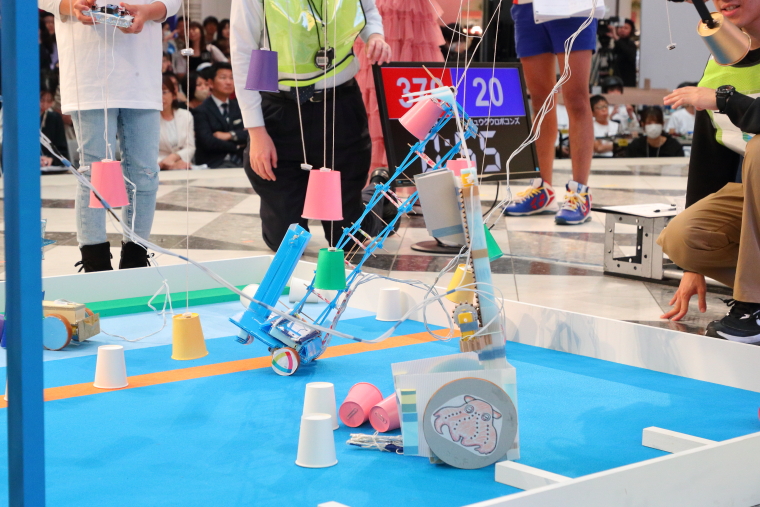

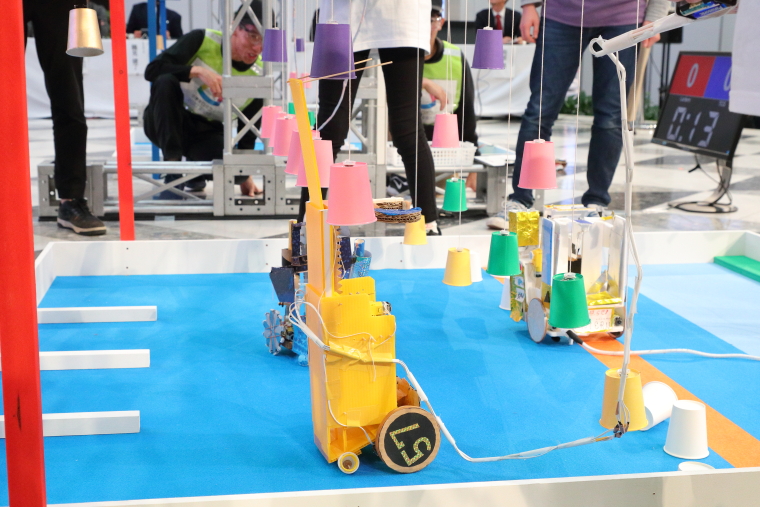

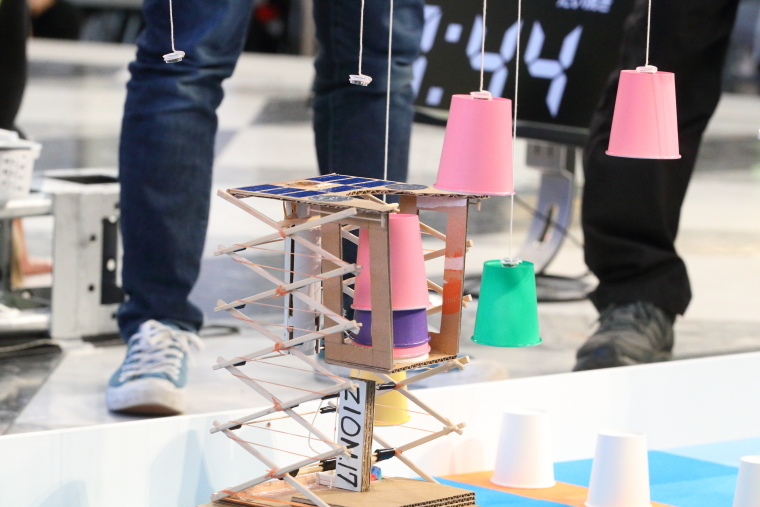

のびたーーーーーーー!

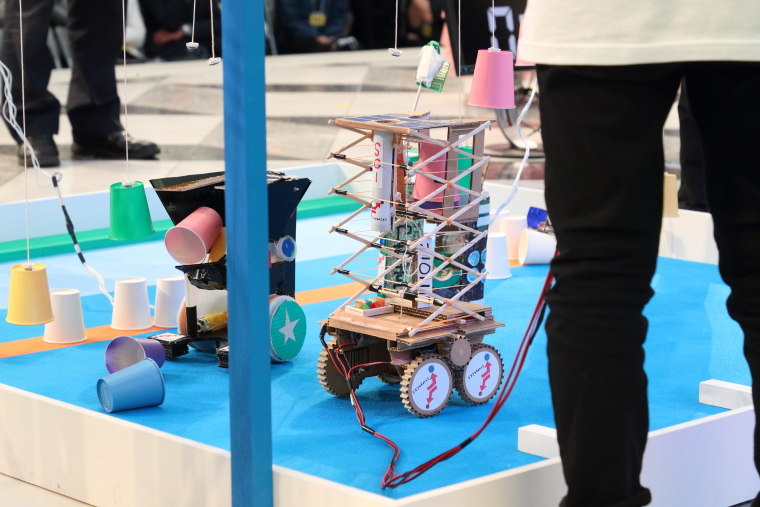

パンタグラフ構造ですね。ここまで精度を高く作るのは難しいですよ。この構造は徐々に誤差が蓄積していきますから、かなり精度を高くする必要があります。正直、わたしはここまで上手に作る自信がないです。

アームを伸ばすんじゃなくて、全体が高く伸びているじゃないですか。それでこれだけバランスを保てるのがすごいですね

あーっと、紐にひっかかってしまいましたね。

伸びたアームの先にサンプルを引っ掛けられるように小さな棒がつているんですが、それがサンプルを吊るす紐に絡まってしまいましたね

よりサンプルを捉えられるように作れば作るほど、紐に絡まりやすくもなるんですね。悩ましいところです。

こうなってしまうとリトライを宣言して手動でスタートゾーンに戻す必要が出てきます

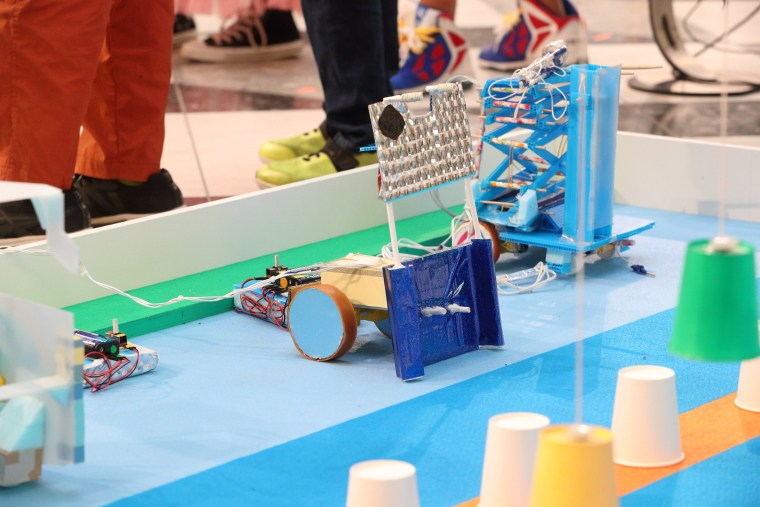

2体目の、こちらの手前のロボットですがどうでしょうか。

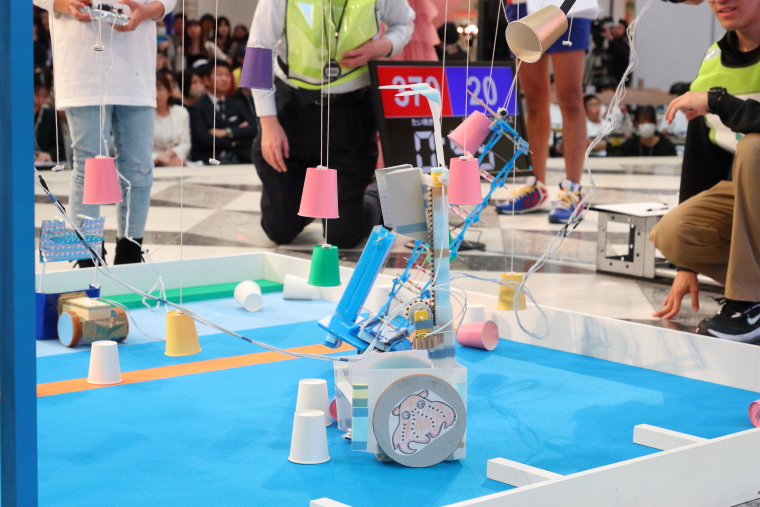

あれ、この「めんだこ」のイラストはもしかして?

そうですね。前回の全国大会でMVPを獲得した選手です。今回も全国大会に勝ち上がってきてしっかりとロボットを仕上げてきました

このアームの構造がすごいですね。おそらくダンボールだと思うのですが、それで上手に歯車を作っています。それを回してスムーズにアームを伸ばしています。

おまけにこのアーム、伸びるだけじゃなくて、叩き落とすように上部がスウィングします。

このアームの構造もそうですが、機動力も含めて高いレベルで作られてますね。さすが前回のMVPです。

つぎつぎとサンプルを落としています

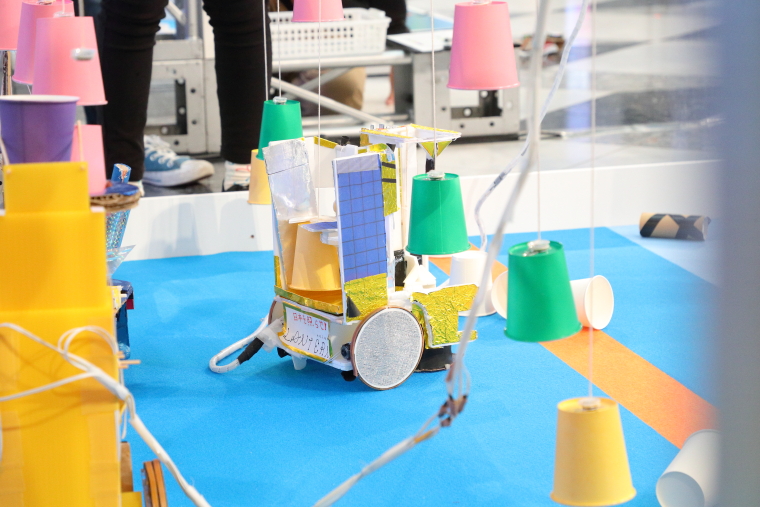

3体目のこちらのロボットはどうでしょうか。

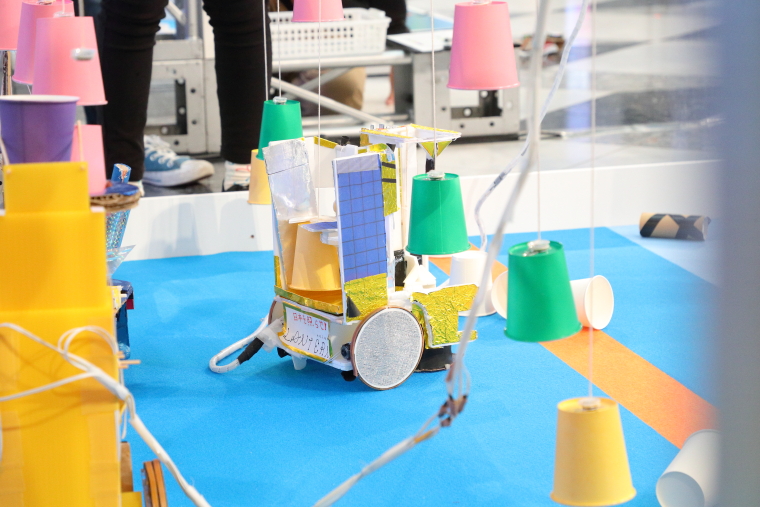

完全にデザインを小惑星探査機に寄せていますね。

僕はこういうデザイン、大好きです。銀色のキラキラした板とか宇宙っぽくていい。

見てください。3体目の背の低いロボットは上に展開する機構を持っていません。ただただ機動力重視にして、他2体のロボットが落としたサンプルを回収する役目です。モーターも機動力にしか使っていないので数が少なく、身軽で素早いです。

こちらのチームも完全に分業ができているということですね。それも徹底している。

こういった時は、どうしても何でもできるロボットを目指してしまいがちですが、こうやってチームプレイを考えて機能を制限したロボットを作れることはすごいことです。

僕たち大人は、ぜんぶ自分でやっちゃおうと無理しがちですよね

ほんと、反省しなくてはなりません

といったところで、競技終了です。

かなりの数のサンプルを落とし、スタートゾーンに持ち帰ることができました。徹底した分業の成果だと思います。

リュウグウロボコンズの得点は480点です。

高得点が出ました。ほとんどのサンプルを回収していますが、あまり追加得点ゾーンに乗せられていません。そこが改善されればさらなる高得点も狙えます。次の競技に期待ですね

射出機構が成功して撃ち落とすところも見たいですね

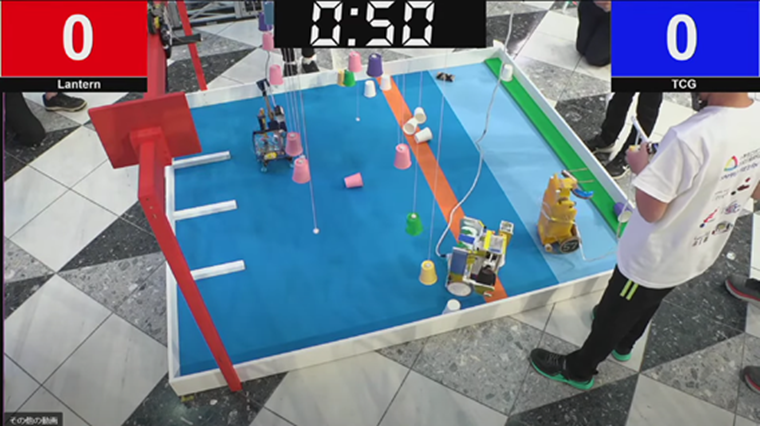

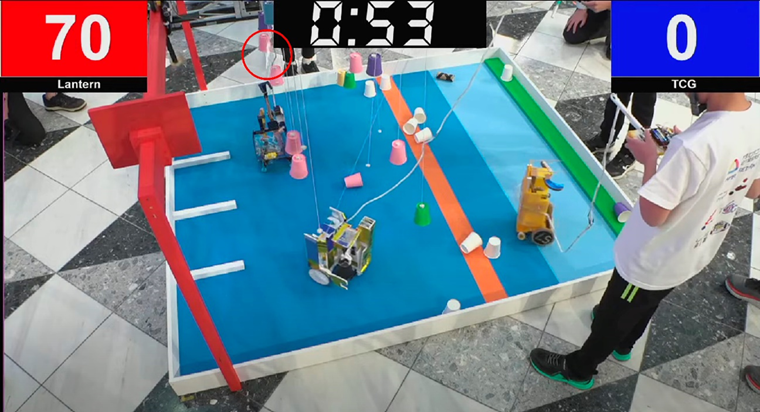

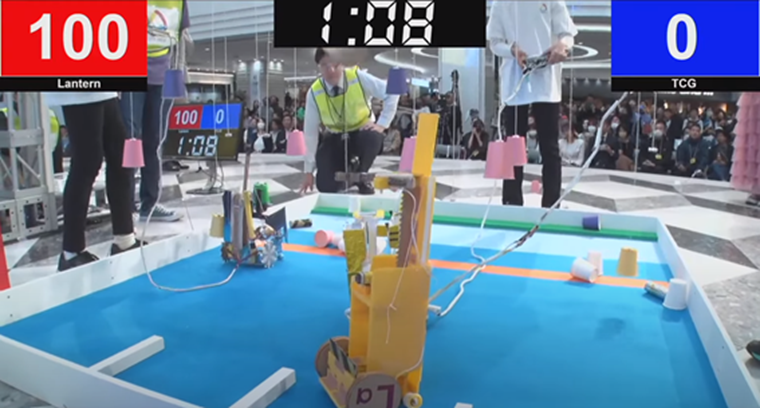

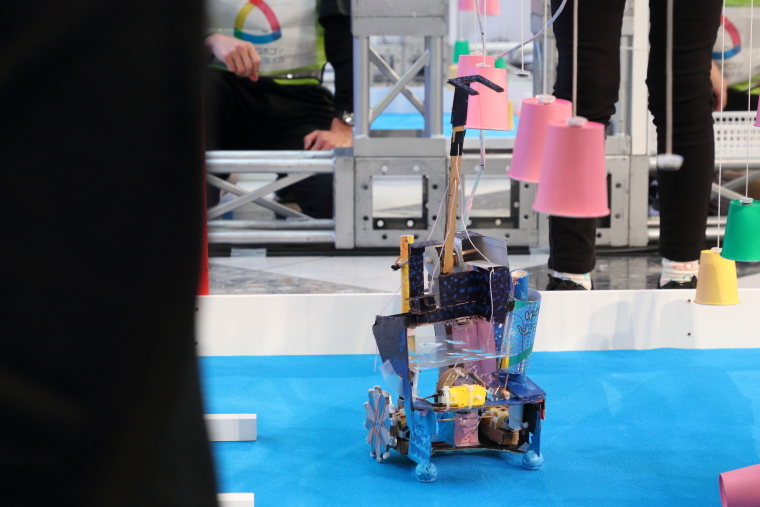

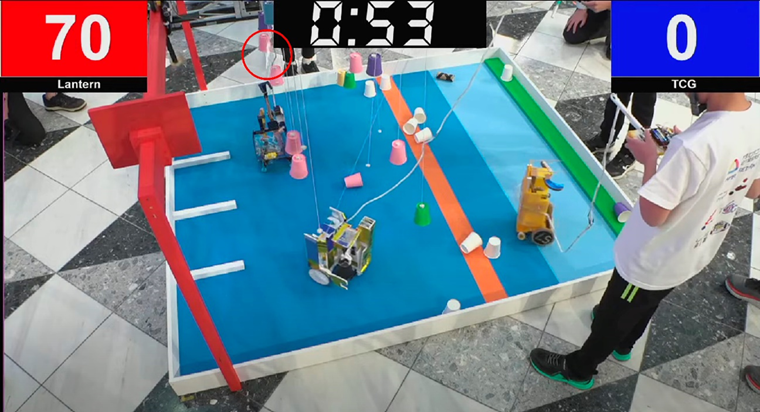

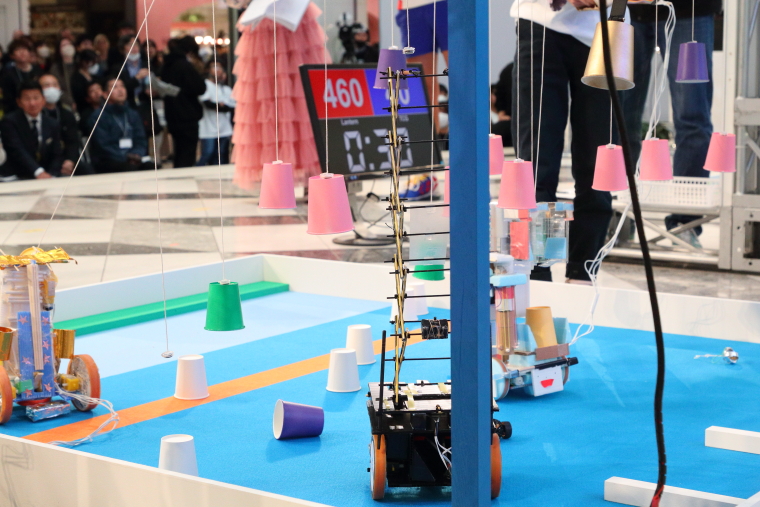

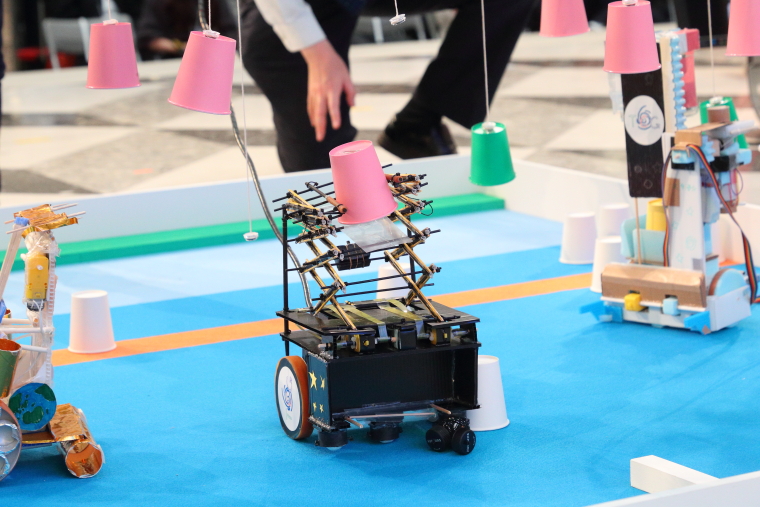

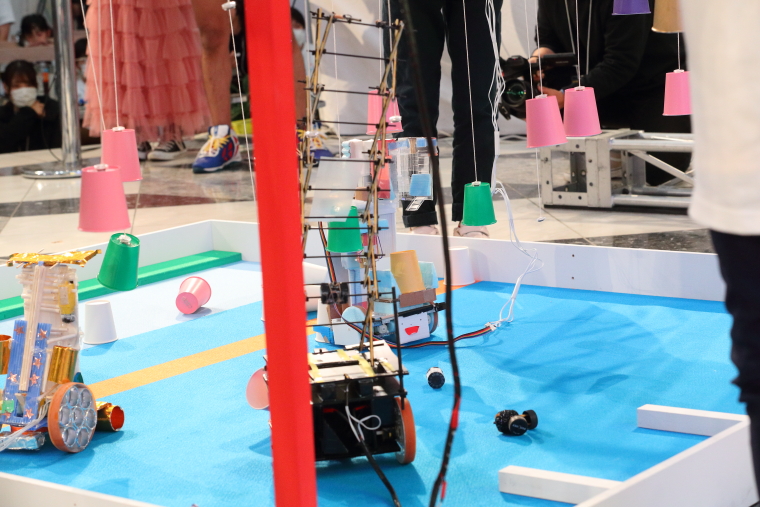

予選 第1ラウンド 3チーム目 チームランタン

3チーム目はチームランタン。チーム名は、はやく名前をつけるように急かされてしまって、とりあえず事前キャンプの夕食バーベキューのときのランタンを思い出してつけたそうです。

もうそのエピソードがかわいい

(この人、「かわいい」しか言わないな……)

メンターさんによりますと、かなりこだわったデザインにも注目して欲しい、とのことです。

さて、森で聴く小鳥のさえずりのような優しいホイッスルが鳴り響きセッティングタイムは終了。競技開始です。

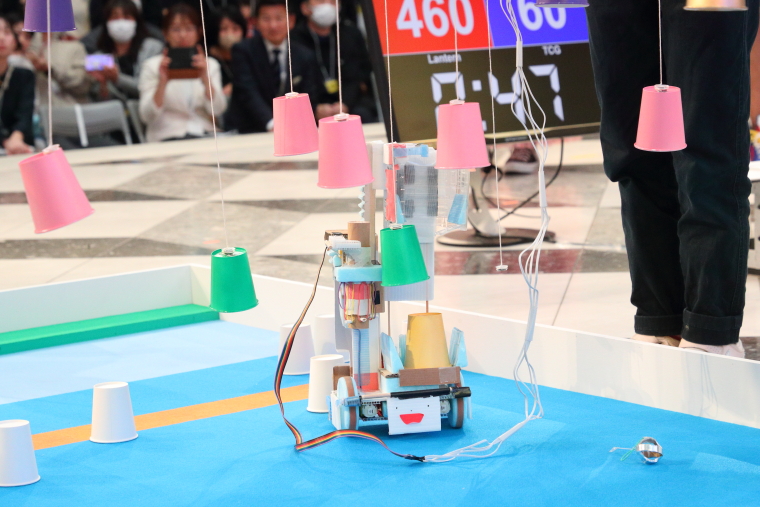

さあ、さっそく黄色いロボットが上に伸びましたね。

スライド式にアームが伸びる方式ですね。先端につけられた二本の棒でサンプルを落とします。この先端の二本の棒、先ほどのチームもそうだったのですが、かなり考えられています。サンプルの紙コップは逆さに吊るされている状態なので、下部が少し太いんです。細くなっている上部から二本の棒でアプローチして、下に動かすことで引っ掛けて落としていますね。

下部が少し太いというところに気が付くことが大切なんですね

そうです。そしてその気付きをこうして形にできるのがすごいです。

こちらのロボットはいかがでしょうか。

おそらく低い位置のサンプルと地面のサンプルを狙うロボットですが、かなりレベルが高いですね。

この黒い部分が分かりますでしょうか。これがサンプルと綺麗に重なるようにできているんですね。

この黒い部分が器用に動いてますね。まるで食事会の後に紙コップを片付ける人間の手のように重ねて回収していきます。

重ねて回収した紙コップを得点ゾーンに置くための工夫も何かあるはずです

もうすでに回収されていますけど、重ねて回収することにより、何往復もする必要がなくなりますし、ポンッと追加得点ゾーンに置くだけで複数個ぶんの追加得点がはいるわけですね。考えられています。

あ、みてください。このロボット、黒い紙コップの裏側にもサンプルを重ねて回収する機構がありますよ

サンプルを本体内に抱え込んで、中の部品がスライドすることで重ねて紙コップを回収していきます。徹底して重ねての回収にこだわってますね。レベルが高いです。

デザインもかなり小惑星探査機を意識していて良いですね

三体目のロボット、こちらもかなり宇宙を意識したデザインでいいですね

アームを伸ばして高い位置のサンプルを狙うようですね。さらにロボットのサイドに何かを射出しそうなランチャーがあります。いちばん高いやつも狙いそうです。

下に回り込みました。飛ばしそうですね。

飛んだー!

形状的に斜めに射出するタイプのようです。斜め下からサンプルを狙いますが、狙いを定めるのが難しそうでした。ちょっと落としきりませんでしたね。

やはりいちばん高い位置の青いサンプルをどう落とすかがポイントになりそうですね

おっと、黄色のロボットがプログラミングロボットの下に回り込みましたよ。

まだ金色サンプルを回収したチームはいませんからね。是非とも成功させて欲しいところです

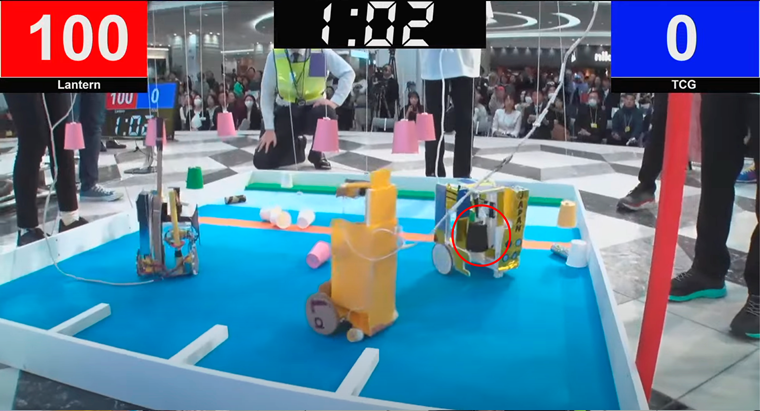

このプログラミングロボットは対戦チームのTCGがプログラミングしたものですが、なかなかエグい動きをしますね。逃げつつもサンプルを左右にグワングワンと揺らして掴めないようにしています。

こうして大きく揺らすことが防御のセオリーになりそうですね。

うわー! 手に汗握る! いけー!

会場からも歓声が上がっていますね。惜しいところまでいきましたが逃げられてしまいました。残り時間を考えて他のサンプルを狙うようですね。

実は、このプログラミングロボットが走る下の地面には、三本の棒が設置されているんですね。これがあるから逃げるロボットを直線的に追いかけるのが難しく、さらに難易度が上がっているんです

よくもまあ、ここまでイジワルなルールにするもんだ

ここで競技終了です。

得点の集計が行われます。いちばん高得点のサンプルこそ回収できませんでしたが、かなりの数が追加得点ゾーンに乗っていますね

やはり重ねて回収する機構がかなり効果的に働いています

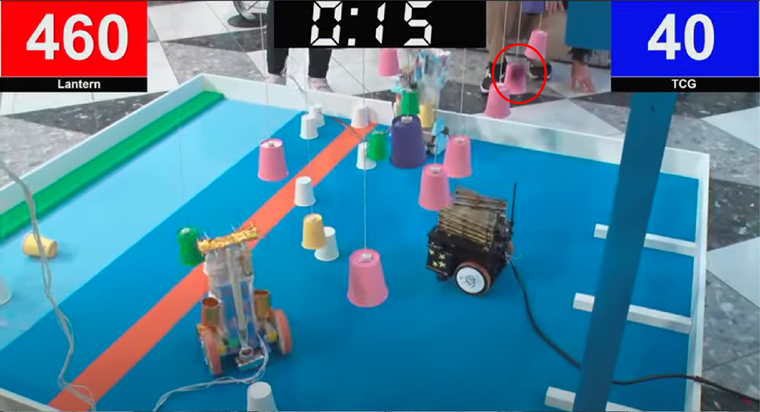

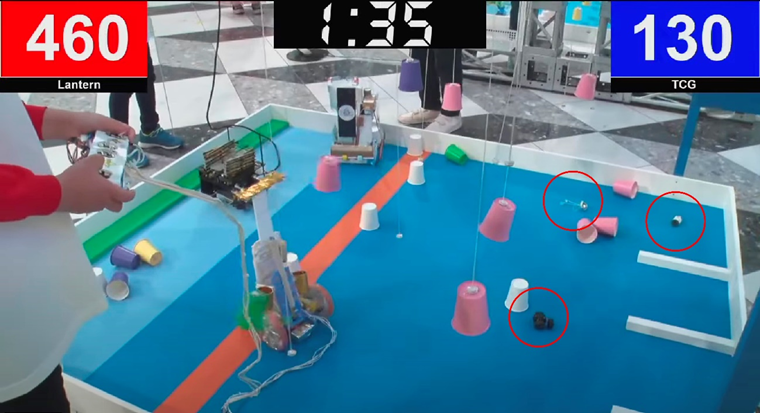

チームランタンの得点は460点です。

なかなか高得点がでました。やはり追加得点ゾーンに乗せているのが大きいですね。100点のサンプルの回収に成功すればもっと上積みできると思います。2試合目にも期待です。

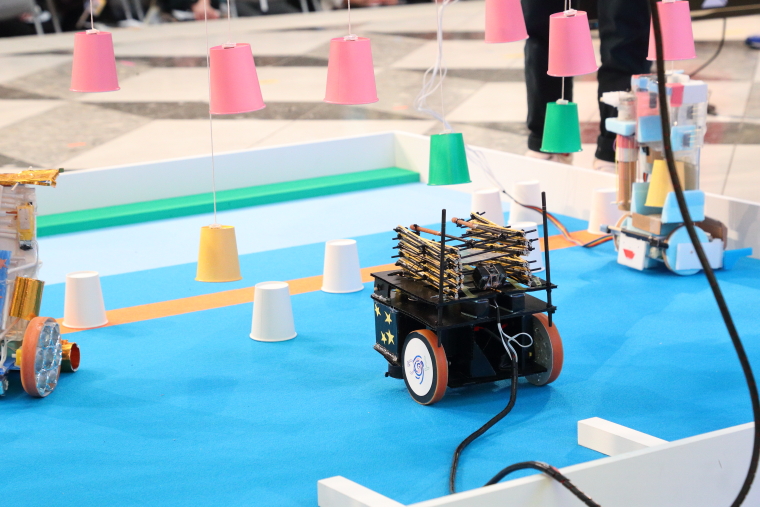

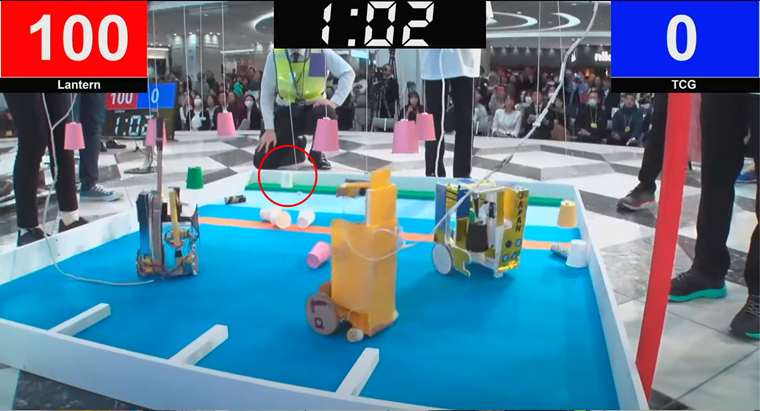

予選 第1ラウンド 4チーム目 Team Challenge Galaxy(TCG)

4チーム目はTeam Challenge Galaxy(TCG)です。

みんないい笑顔ですね。かわいい。

みんなほんとうに笑顔が素敵なんですよ。われわれ大人はもうこんなにも無邪気に笑うことはできないですよ。なにも考えずにただ笑えたのはいつの日のことだろう。

小室さん、なんか嫌なことでもあったんですか?

さあ、聴覚検査の時に聞こえる微かな音かと思うほどに優しいホイッスルが鳴って1分間のセッティングタイムが始まりましたが、なにやらダイナミックなセッティングが行われてますね。

中央のロボットは向こう側から操作するという作戦ですね。全てのロボットは有線コントローラーなんですが、3台のロボットが縦横無尽に動くとこのコードの絡まりが問題になってくるんですね。それを避けるフォーメーションを考えてきたんだと思います。

ちなみに、開始前のコメントによると、3体のロボットがすべてなにかを射出するらしいです。

それは楽しみですね。

競技スタートです!

観客席からも「がんばれー」と大きな声援が飛んできましたね。

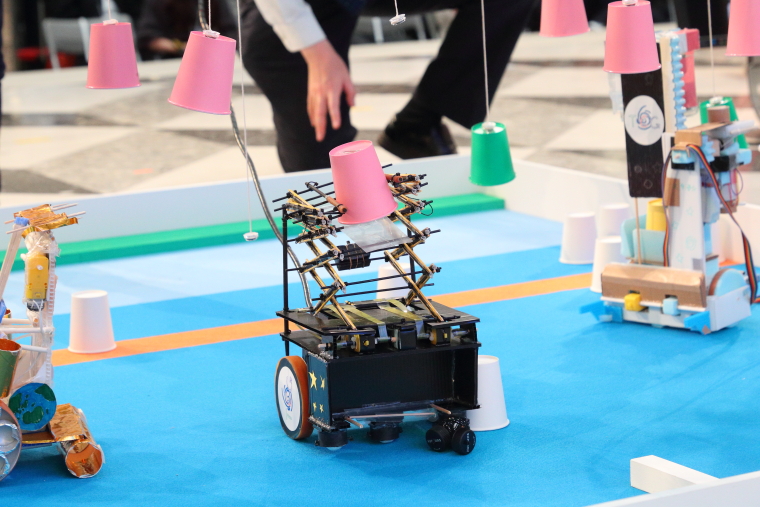

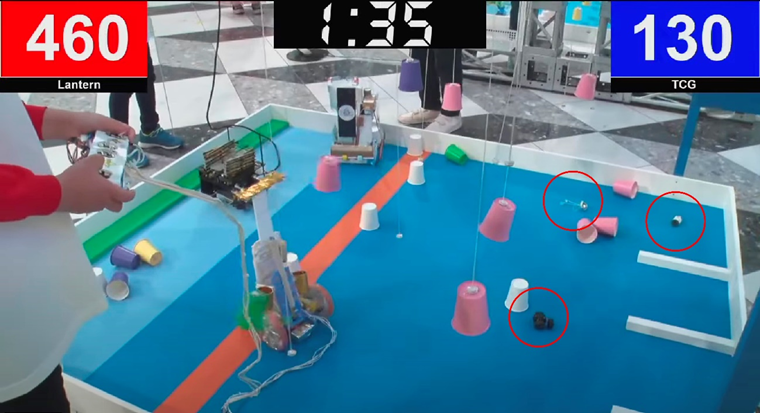

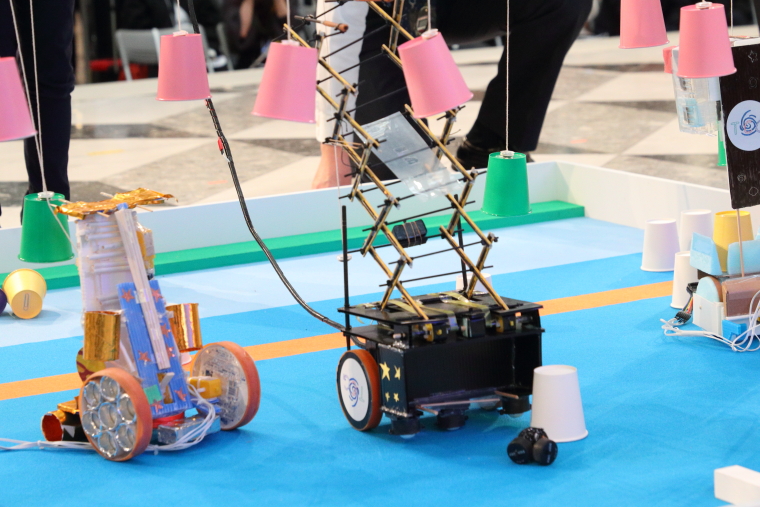

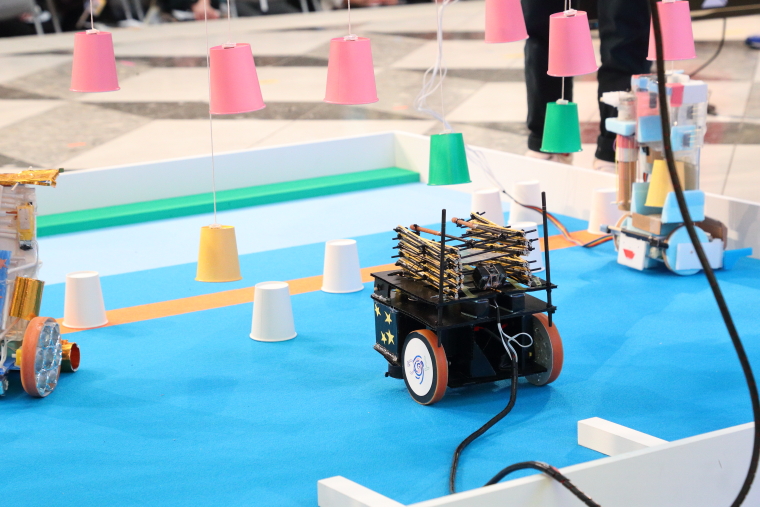

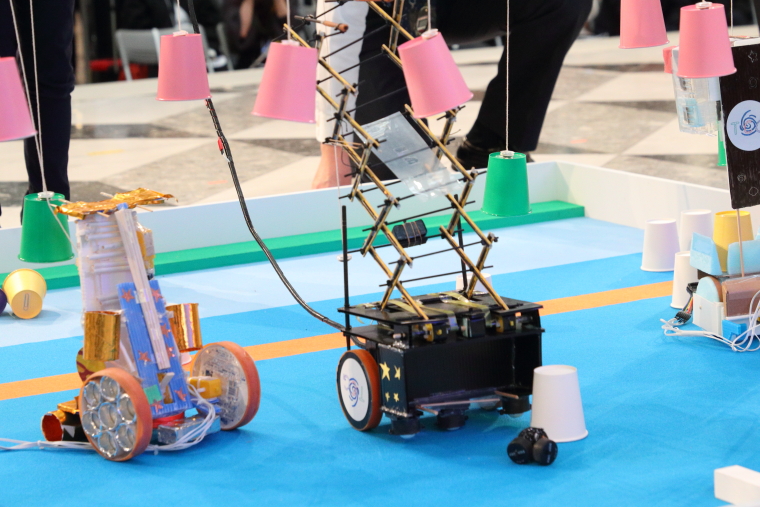

さあ、まずはこの黒いボディが特徴的なロボットですが、かなり素早いですね。

パンタグラフ構造で上に伸びるタイプのロボットですね。それとは別に、明らかに射出する意図の黒い弾も見えますね。

なかなか大きな塊が真上に射出されましたが、サンプルを落とすには至らずでした。

やはり、限られた時間ですから射出ポイントの調整が難しいんだと思います。

すぐに切り替えて別のサンプルを狙いますね。大きく伸びました。

こちらもパンタグラフ構造の精度が高いですね。わたしはここまで上手に作る自信はありません。

僕もありません。途中で絡み合ってどことどこを繋げるか分からなくなって放り投げると思います。

うおー、あの先っぽの構造すごいですね。上手にサンプルを掴めるようになってる。

やわらかい紙コップを掴むのは簡単そうに見えて難しいんですよ。かなり苦労して微調節を繰り返したと思います。

しっかりと安定してサンプルを回収しました。

こちらのロボットはいかがでしょうか

さきほどの黒いロボットとは異なり、車輪が小さいので機動力というよりはしっかりと縦に伸びることを目的としたロボットだと思います。

自作の歯車が上手に動いていますね。アームを上下しつつ、そこそこの高さにあるサンプルを内部に貯め込んでいくロボットのようです。

普通にサンプルを回収していると思ったら突如として何かを射出しましたね。というか、あまりの射出速度にほとんどカメラが捉えきれてません。弾の残骸だけがいつのまにか3つフィールドに転がってます。どこから飛ばされたかも分からない。

やはり射出はどうしてもギャンブルになるので、全てのロボットが射出機構を持つのは良い作戦だと思います。ただ、射出に使ったモーターのぶん、機動力なり回収機構が割を食います。それをどう解決してくるのかがポイントですね。

三体目、画像左側のこちらの金色のロボットはどうでしょうか。

かなり機動力がありますね。素早いです。

タイヤを大きくしてグリップを利かせていますね。

上部のスライド式のアームが伸びましたね。先端に付けた複数の棒によってサンプルを引っ掛けて落とすようです。

カメラが捉えることができなかったですけど、このロボットも何かを射出したんですよね。

そうです。このチームは三体ともが射出、伸びる、運ぶとオールマイティに働くことを目指していますね。

といったところで競技終了です。

Team Challenge Galaxy(TCG)の得点は390点です。

三体とも射出するロボットでしたが、その射出が上手くはまらなかったですね。

それでも切り替えて他のサンプルを回収しました。それでこの得点ですから驚異です。第2ラウンドに期待ですね。

射出がはまれば一気に高得点がいけそうです。

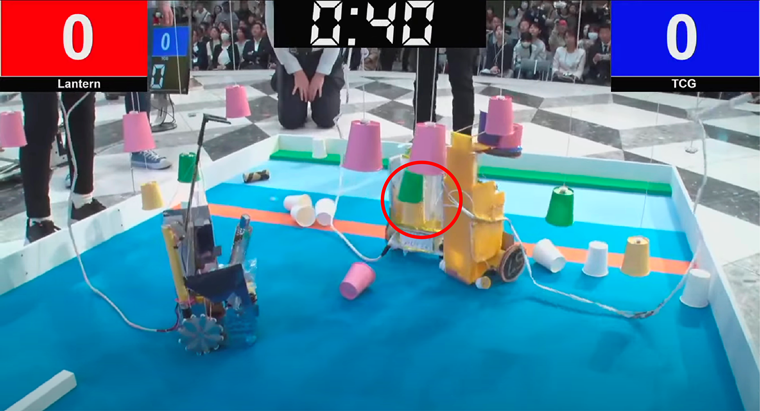

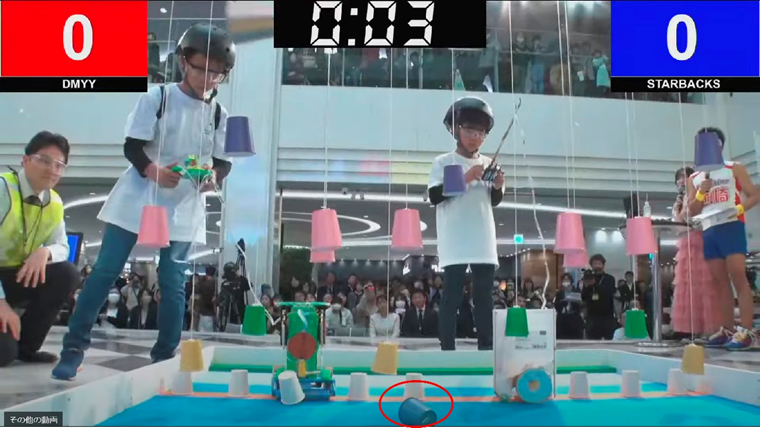

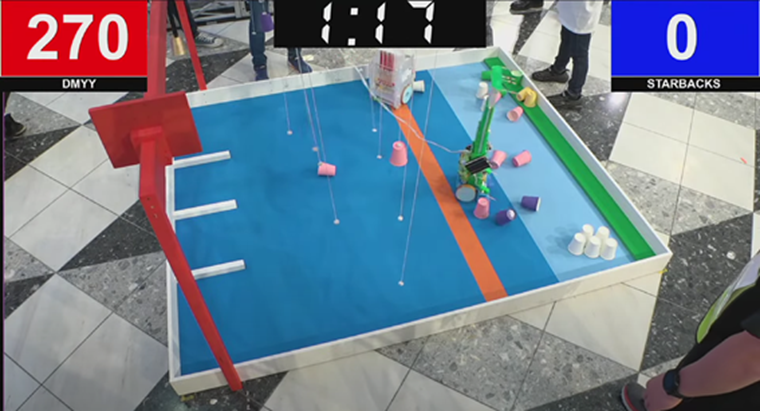

予選 第1ラウンド 5チーム目 space project DMYY

予選第1ラウンド、5チーム目は、チームspace project DMYYです。

おや、2人しかいませんね。

今回、1名が病欠により2人でのチャレンジとなります。

人数が少ないのはずいぶんと不利じゃないですか?

確かに、得点力が落ちるので不利になりますが、一概にそうとも言い切れません。前にも言ったように、ロボット同士が衝突したり絡みあったりすると大きなロスになりますから、2体で伸び伸びと動き回ることができます。その点はプラスでしょう。

さあ、優しい笛と共にセッティングタイムが始まりましたが、なにやらかなり緻密にセッティングしてますね。

なにかを狙ってますね

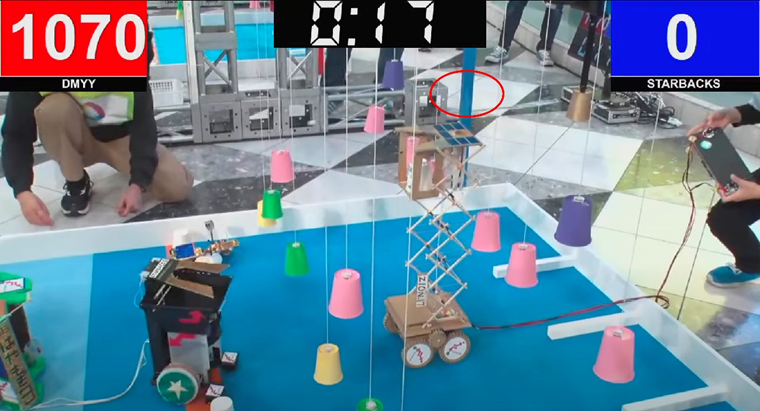

競技、スタートです!

ガゴン

ちょっとまってください!開始3秒でいちばん高い場所の青いサンプルが落ちてるんですけど。

カメラが間に合ってないだけで開始1秒で落ちてましたね。

なにが起きたんですか?

この亀の甲羅のロボットですが、その脇に黒いランチャーみたいな場所があります。ここから割り箸が射出されましたね。

ただ、これまでのチームも射出には苦労してましたけど、どうして開始1秒で落とせたんですか

これまでのチームは、いちばん高い場所のサンプルに近づいて行って射出してました。そうなると飛距離はそう必要にならないのですが、ロボットの位置を緻密に調整することができません。焦って操縦ミスをする可能性もあるわけです。ただ、唯一、落ち着いてロボットの位置を微調整できる時間があります。

セッティングタイム!

スタート地点から狙うことで飛距離は必要になりますが、毎回、同じ位置から狙うことができます。あとは同じ精度で射出できる機構があれば撃ち落とせます。

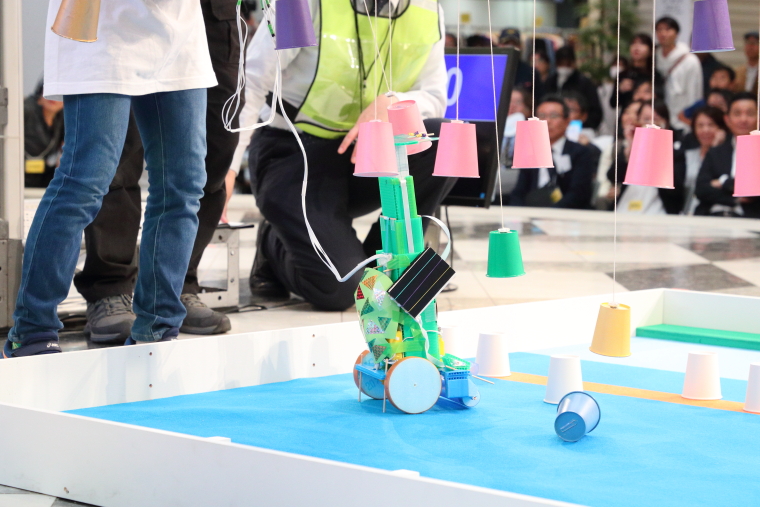

すごいロボットがでてきた。

段階式にスライド式に伸びていく構造で高い位置のサンプルを落としていきますね。

なんかボコボコ落としてるんですけど

ちょっとため息が漏れるくらい安定してますね。アームのしなり、先端の形状、運搬部分の構造、かなり試行錯誤されていると思います。奇抜なギミックはないのに、あらゆる動きが安定しています。

2体目のこちらのロボットはいかがでしょうか?

こちらもすごく安定していますね。上に伸びる機構はなさそうですが、届く範囲の高さにあるサンプルを着実に内部に貯め込んでいます。

動きも安定していますが、操縦も上手ですね。縦横無尽に動き回ってます。

サンプルを回収する動きも安定していてそつがない。

ちなみに、今回の全国大会の最年少、小学2年生のようです。

2年生でここまで安定したもの作っちゃうんですね。こりゃ6年生になる頃にはとんでもないことになってますよ。

ちなみにこのロボット、まだ機能を隠し持っているみたいです。

小室さんが予想した通り、2台のロボットが干渉を気にすることなく縦横無尽に動き回ってますね。

ちょっとまってください。40秒も残してほとんどのサンプルが落とされているんですけど。

これはちょっととんでもないですね。2体とも安定した動きをしているとこうなるんですね。

あとはしっかりと追加得点ゾーンを狙う感じですね。

金のサンプル以外は全部やられちゃいましたよ

プログラミングロボットについて金のサンプルは不確定要素が多いから最初から狙わず、そのほかのサンプルをすべて回収しましたね

これ、何点になるんだろう。

競技終了です!

回収したサンプルが多いので集計もめちゃくちゃ大変そう。

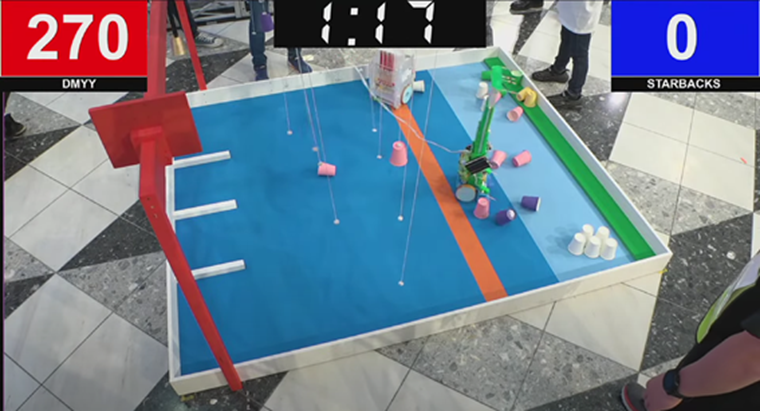

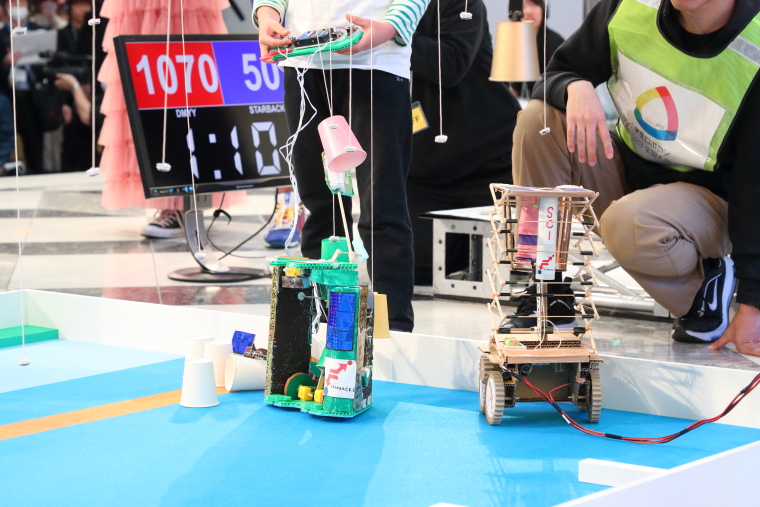

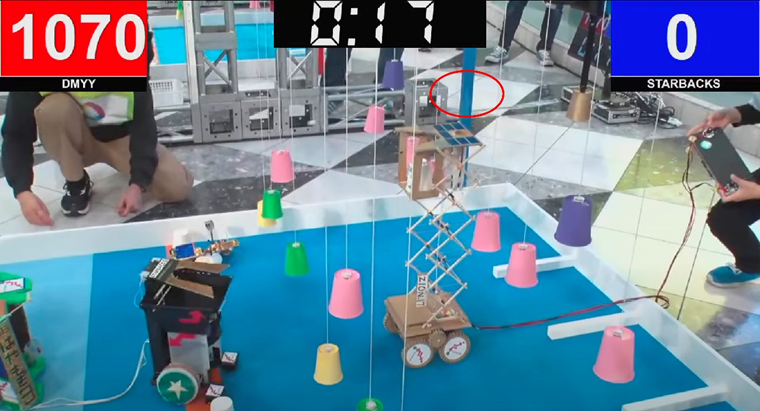

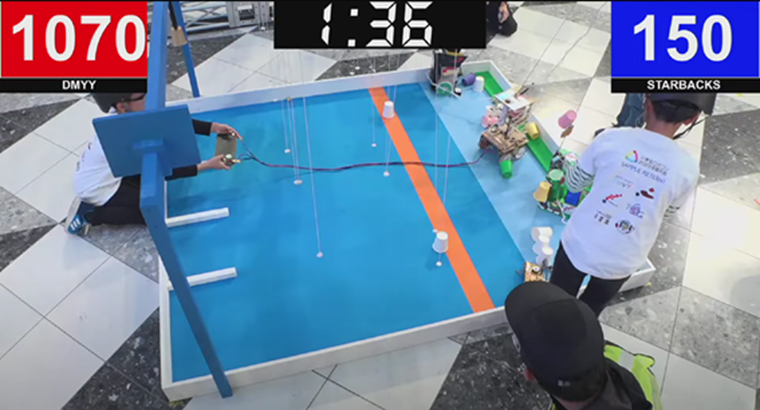

チームspace project DMYYの得点は1070点です。

とんでもない得点がでましたよ!

会場も大きなどよめきに包まれましたね。

金色のサンプルを狙わなかった場合の上限じゃないですか、これ。

ほぼ上限ですね。二人でこれはすごいです。

ちょっとこれを抜くのは厳しいんじゃないかな

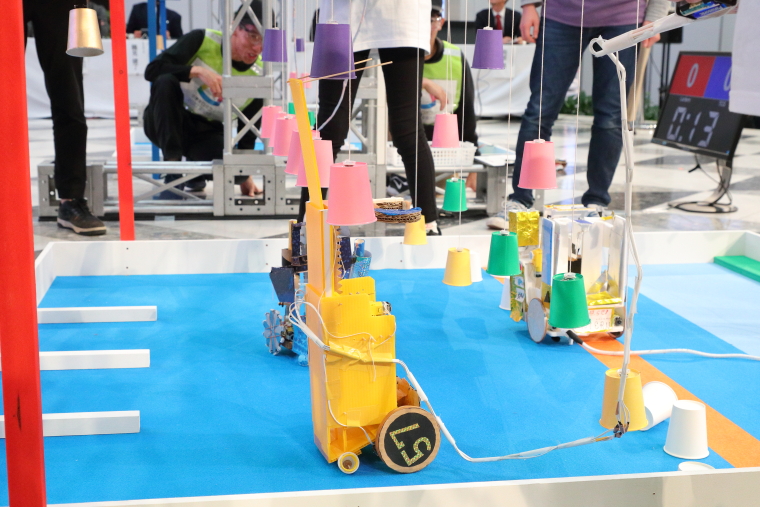

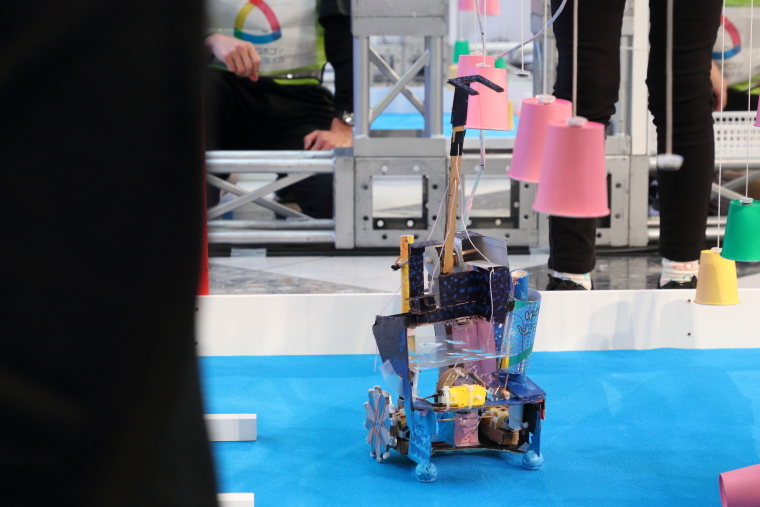

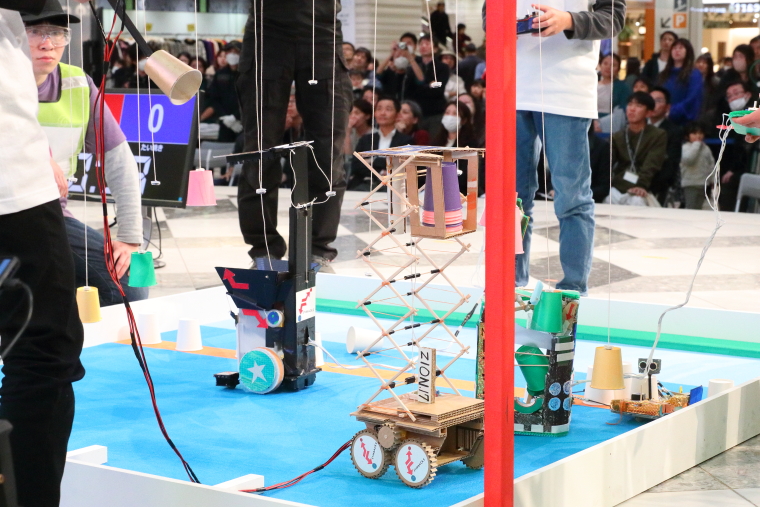

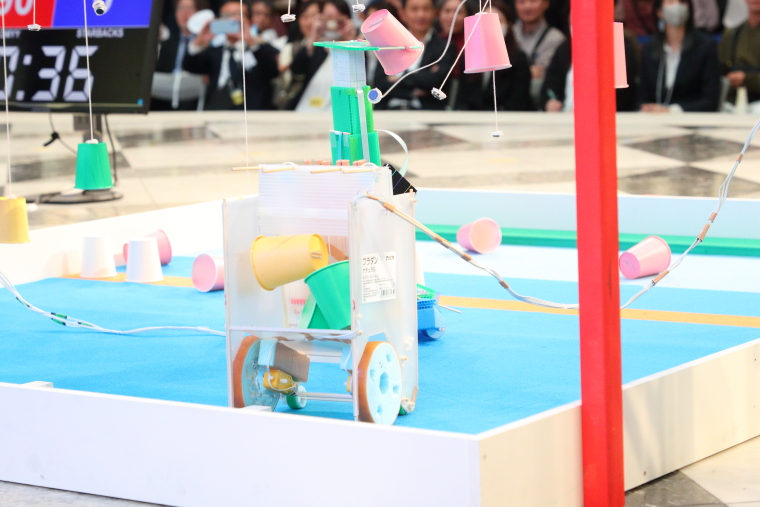

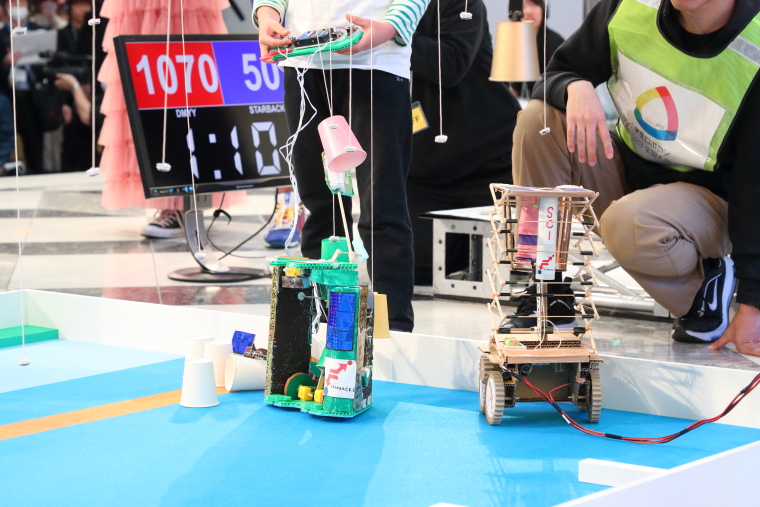

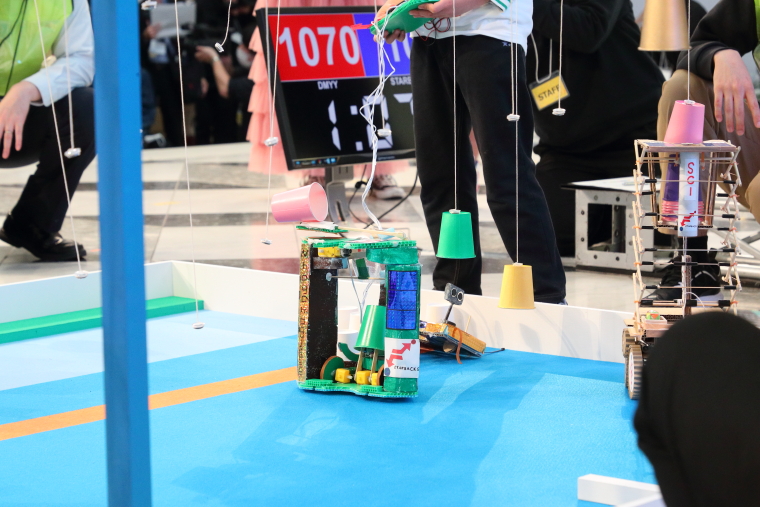

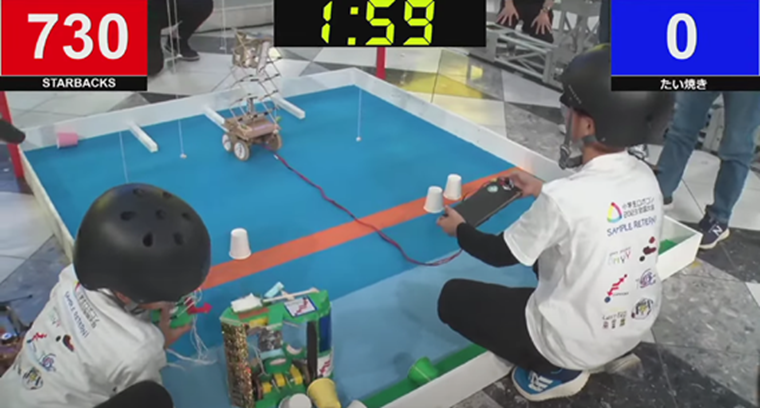

予選 第1ラウンド 6チーム目 STARBACKS

予選ラウンド6チーム目、最後の登場となるのはチームSTARBACKSです。

三人とも元気が良くて仲が良さそうですね。かわいい。

星から戻ってくるという意味でのチーム名のようですね。もしかしたら有名な建築家がデザインしたスタバみたいなロボットも出てくるかもしれません。

星から戻ってくるという意味でのチーム名のようですね。もしかしたら有名な建築家がデザインしたスタバみたいなロボットも出てくるかもしれません。

期待ですね。

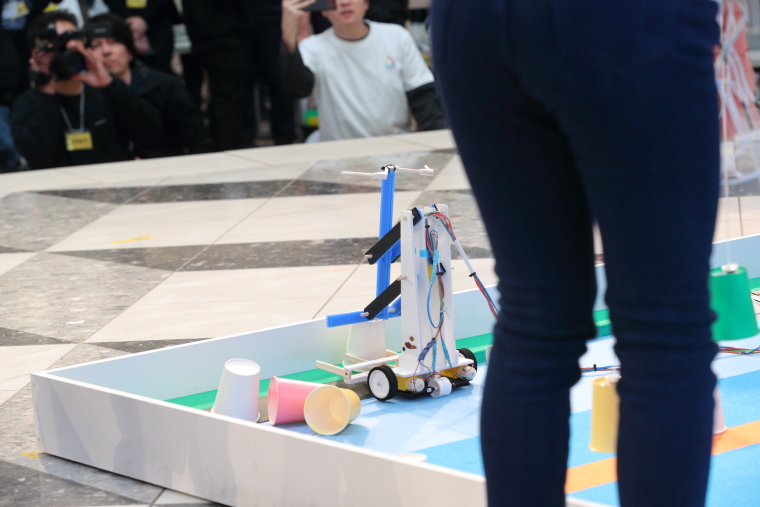

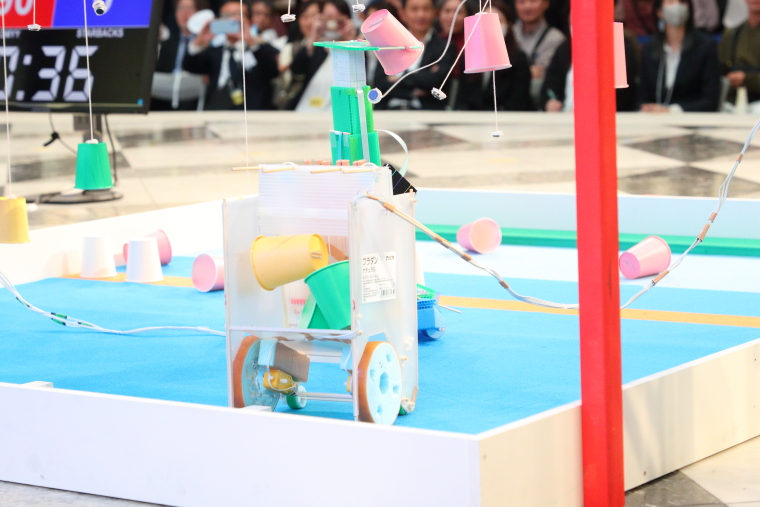

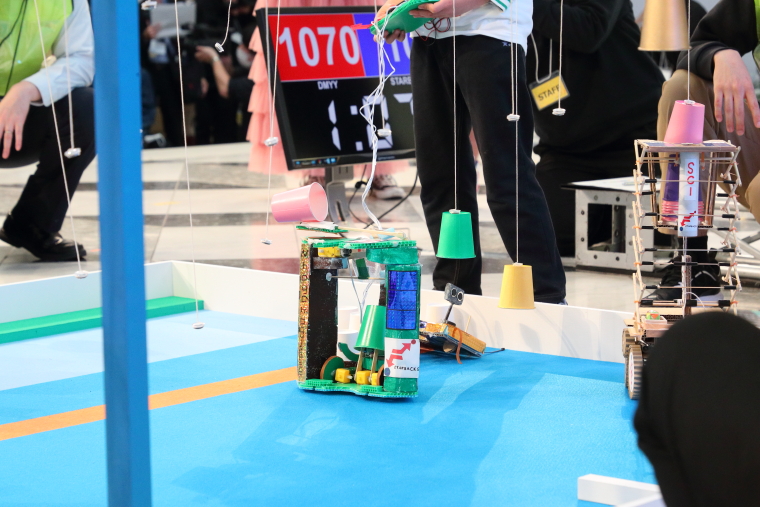

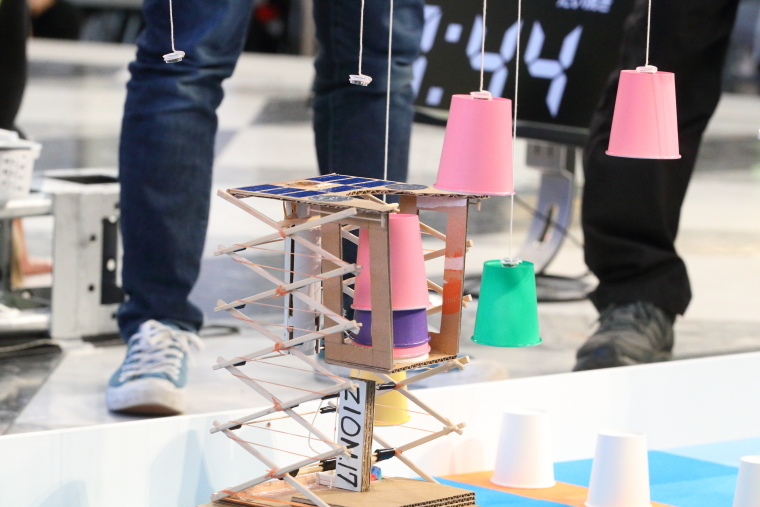

セッティングタイム中ですが、どうやら3体ともボックスタイプのロボットのようですね。

試行錯誤しているうちにこの形に落ち着いたという感じがしますね

これで今回の全国大会のロボットがすべて出揃ったわけですが、あまり奇抜なスタイルのロボットは登場しないですね。だいたい、ボックスタイプか縦に伸びるタイプか、機動力重視タイプです。

やらなければならないことがあまりに多いからだと思います。サンプルを落として回収する、そして追加得点ゾーンに乗せる、そして届かない場所をなんとかする、それらを総合的に解決しようとすると自然と同じところに行きつくのかもしれません。

それでは競技スタートです。

いきなりどこかで見たようなロゴを携えたロボットが前に出ましたね。

かなり俊敏ですね。そして、構造的にパンタグラフ構造ですね。

あっと、いきなりいちばん高い場所の青のサンプル落としましたね。

今のはかなりレベルが高いですよ。射出の場合、その精度が問題になるのですが、パンダグラフ構造で制限いっぱいにアームを伸ばし、その最上部から射出しました。そうするとサンプルは目の前なので、少しくらいのズレがあっても命中する可能性が高いです。

そして、射出の前のここがポイントですね。

地面に置かれた白いサンプルをじょうずに移動させて通り道を作っていましたね

じつは、地面に置かれたサンプルはけっこう邪魔なんですね。だから最初に回収しがちなんですが、こうやっていったん回収は置いておいて、通り道を作ることで最初から高い位置のサンプルを狙います。それらを回収するときについでに白いサンプルを回収できるという作戦です。

高い位置のサンプルを上手に重ねて回収していきますね。

これはちょっとすごい気付きですね。いやー、これはすごい 。

どういうことですか?

いまこのロボットが狙っているのが、高得点の紫のサンプルと桃色のサンプルなんです。これらは高い位置にあり、高さも違うために気付きにくいんですが、上から見るとこうなっています。

おお、一直線だ。

そうなんです。だから上下にスライドして回収し、さらに重ねて保持する機構さえあれば、このライン上のサンプルを一気に回収できるんです。

一気に回収されちゃった。

そして重ねて回収しているのでその塊を追加得点ゾーンに置いてくるだけで大量得点になります。

二体目のこちらのロボットはいかがでしょうか。

前列のやや高い位置にあるサンプルを狙うロボットですね。上手にスライド機構を使ってサンプルを内部に貯め込んでいます。

あのアームもかなり伸びますね

内部の構造も面白いですね。回収したサンプルを収納しやすい形状になっています。

あらゆる動作がすごく安定しているのでこちらも大量に得点を稼いでいきますね。

三体目、こちらのロボットはいかがでしょうか。

すごく面白いロボットですね。今回のルールは必要な要素が多いので同じ機構のロボットに落ち着きがちなんですが、これだけかなり独自の機構ですね。

まず、上部のアームがスイングする機構になっているのですが、おそらくアームの先に粘着性のなにかがついてますね。とりもちのようにしてサンプルを引っ付けています。

とりもちを使ったロボットはおそらくここまでいませんでしたね

そしてなにか分離してます?

そうですね、部品を切り離し、その切り離した部分をロボットで押すことにより複数個のサンプルを動かしてますね。

分離するとか本物の探査機みたいだ。かっこいい。

あーあ、ほとんどのサンプルが回収されちゃったよ

あとはいかに追加得点ゾーンにいれるかですね。

競技終了です。

集計が行われていますが、やはりサンプルが多いと時間がかかりますね。

サンプルごとに得点が異なり、さらに追加得点ゾーンの加算もあって計算が複雑になるので、審判チームは専用の得点集計アプリを独自に作成して集計しているそうです。

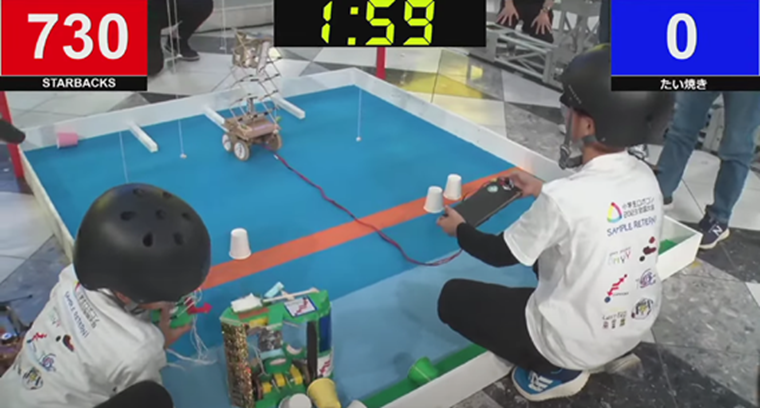

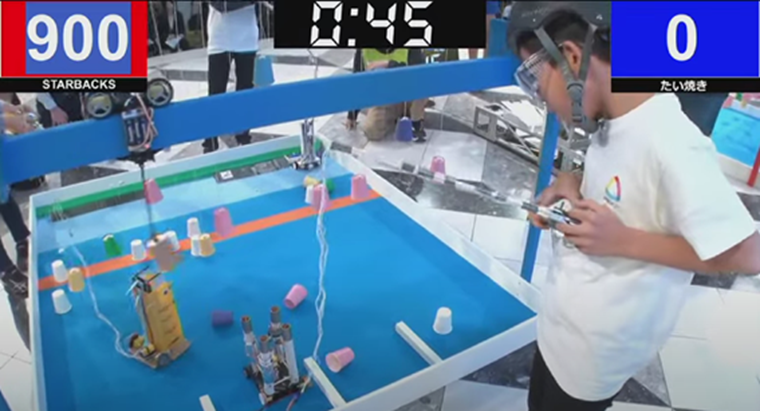

チームスターバックスの得点は1080点です!

会場から大きなどよめきが起きましたね

絶対に抜かれないと思われたさきほどのチームを10点上回りました。

射出の精度を高める作戦と直線を利用して回収する作戦が上手にはまった気がします。そして、3体とも安定した働きをしていたことが高得点に繋がったと思います。

予選第1ラウンドが終わりましたがいかがでしたでしょうか?

対戦相手を変えて行われる第2ラウンドも期待ですね。どのチームも学年も住んでる地域もバラバラなわけですから、先ほどの試合がチームでやる経験としてはほぼ初めてなんですよね。だから第2ラウンドは勝手も分かってきて得点が伸びるチームが増えるんじゃないかと思います。

あと、プログラミングロボットについている金色のサンプルを回収したチームがいなかったので、そこも期待したいです。

ということで予選第2ラウンドスタートです。

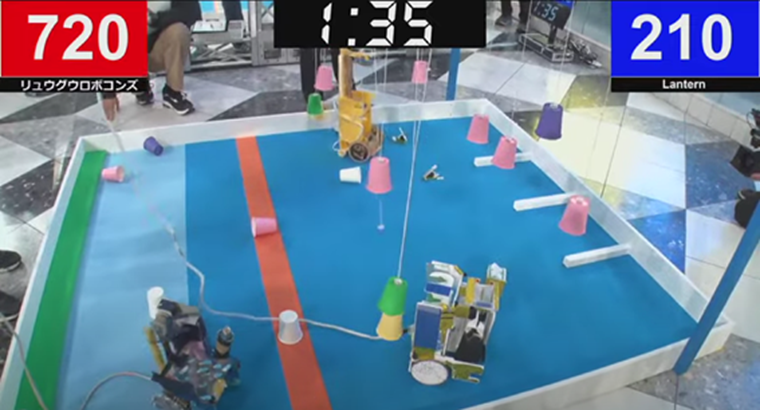

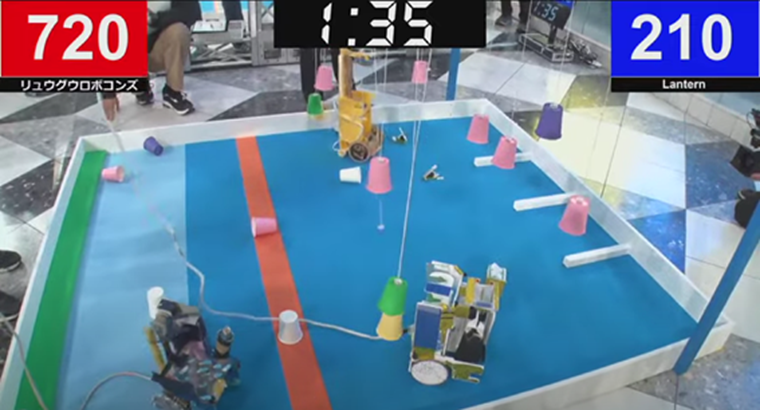

予選第2ラウンド リュウグウロボコンズ(第1ラウンド480点)

リュウグウロボコンズが登場してきました。2試合目は1000点を超えたいということです。ロボットのポテンシャルから見て可能だと思います。頑張って欲しい。

ちなみに、全てのサンプルを回収して全てのサンプルを追加得点ゾーンに乗せると1250点になるそうです。

明らかに1試合目より動きが良いですね。

相変わらず分担がしっかりしてます。それぞれがそれぞれの役割をしっかりとこなしてますね。

高い位置のサンプル回収に苦戦して少しロスしてしまいましたね。

それでも最後はゴソッと回収してきました。

第2ラウンド、リュウグウロボコンズの得点は720点です!

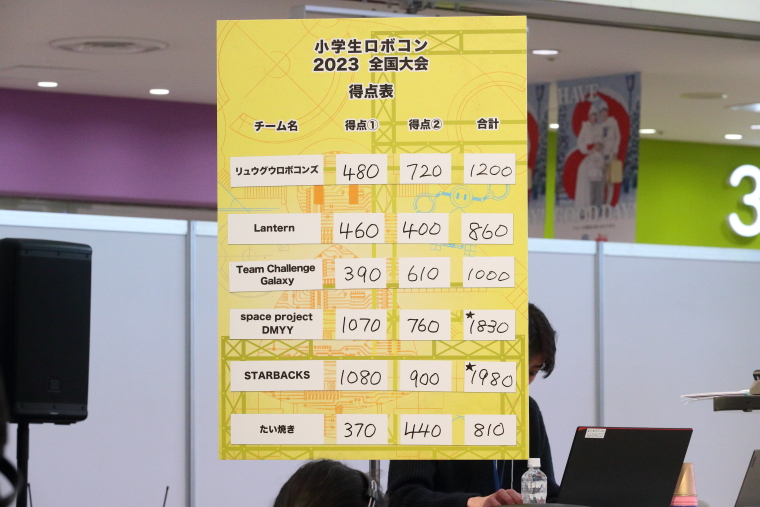

リュウグウロボコンズ 480点+720点=1200点

目標の1000点には届きませんでしたが、第1試合より大きく上積みしてきました。

連携がかなりよくなってましたね。合計で1070点を越えました。決勝進出の可能性を残します。

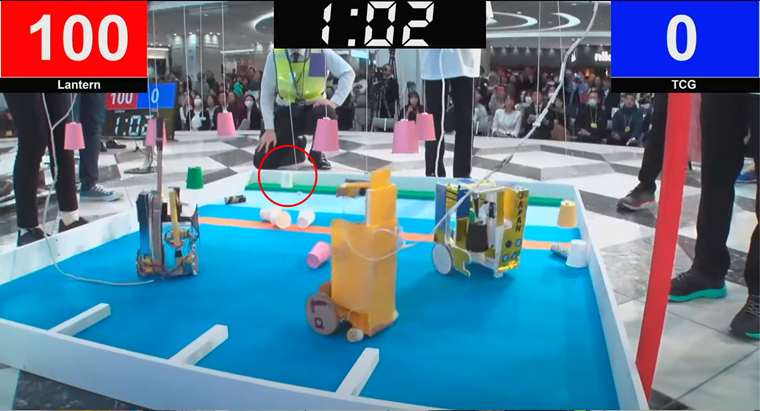

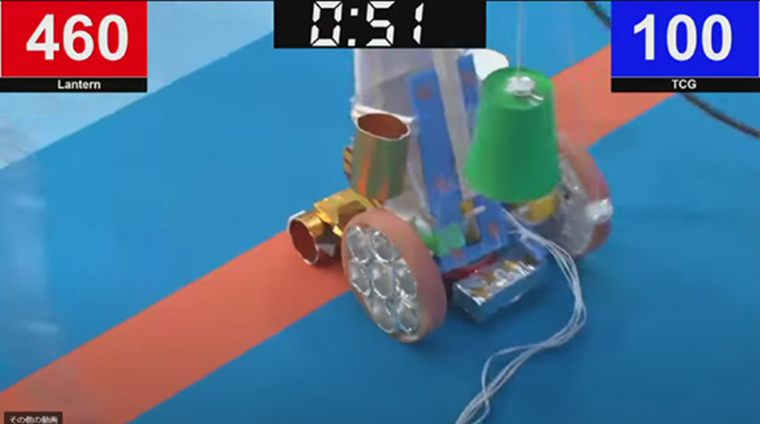

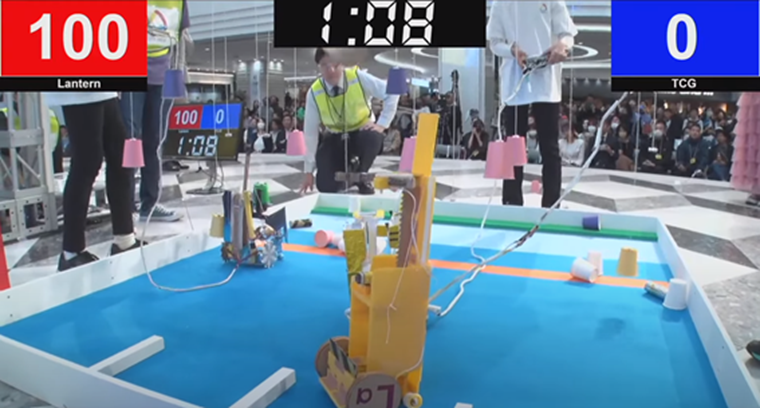

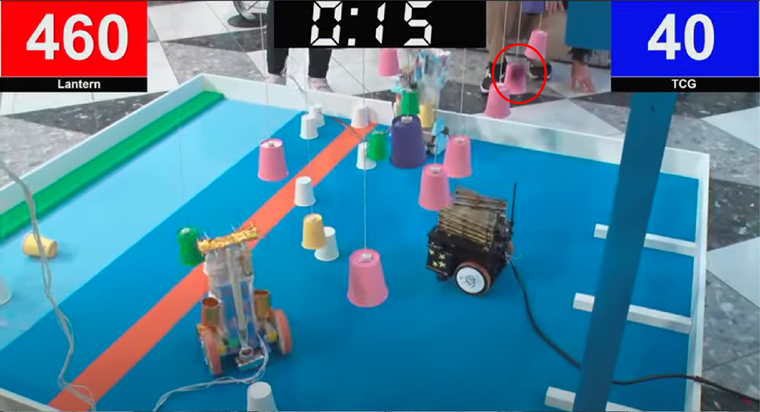

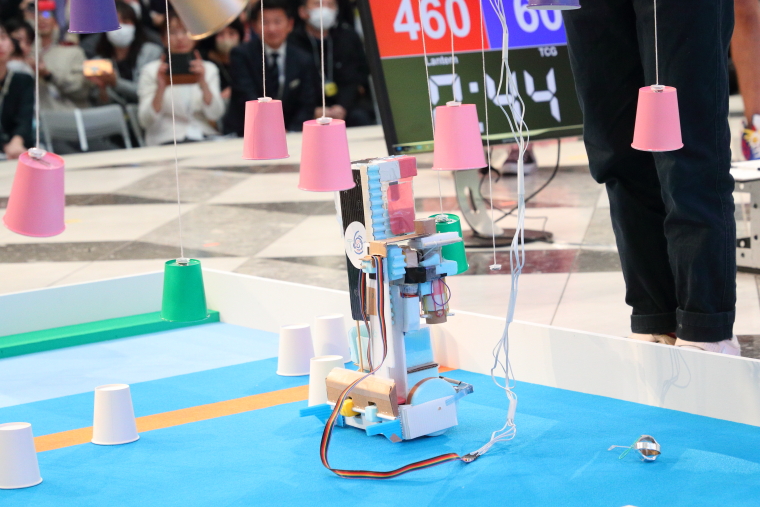

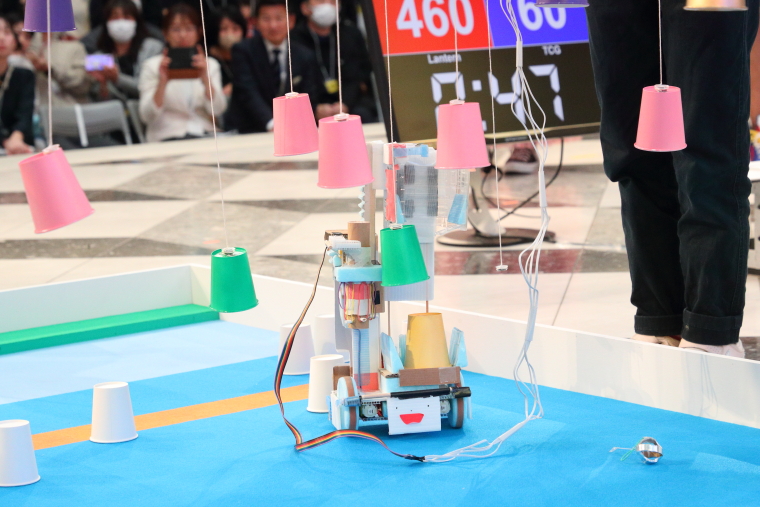

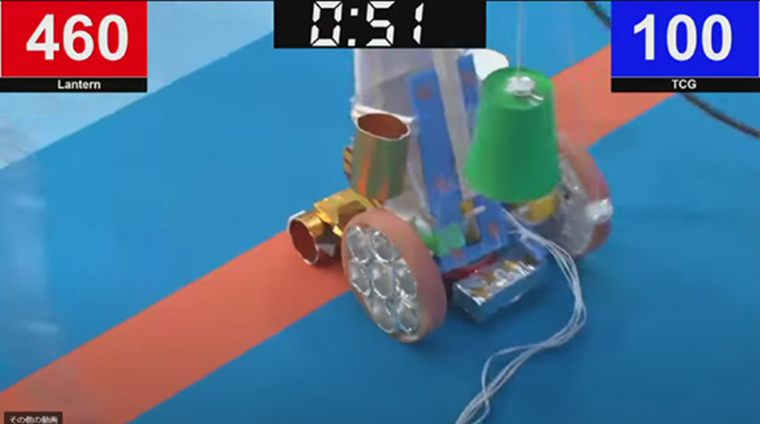

予選第2ラウンド lantern(第1ラウンド460点)

さてlanternの登場です。1試合目ではホールド力の高いロボットが印象的でした。

試合前の意気込みによると、とても緊張しているようです。とても落ち着いているように見えるのに意外ですね。かわいい

(この人、なんでもかわいいでオチがつくんだよな……)

「イエーーーーーーーーーーーーーー!!」

緊張をほぐそうと池崎さんが絶叫を見せましたね。全く手を抜かない全力芸ですよ。ほんとに真っすぐな人なんだと思います

あれ、わたしだけバカ笑いしすぎ? めちゃくちゃ池崎さんがハマってるんですけど

小室さんがこの会場でいちばんハマってますよ

子どもたちの緊張もほぐれたところで試合開始です。

着実に得点を重ねていきますが、射出は失敗してしまったようですね。

いちばん高い青のサンプルを狙いました。命中はしましたが落ちませんでしたね。

当てるだけじゃダメ、本当に難しいんですね

ここにきて初めて気づいたんですけど、重ねて回収する機構がすごかったロボット、地面サンプル用と、高いサンプル用の回収機構、同時に動くんですね

使えるモーターの数が決まっているからでしょうね。

よく考えられてるなー。

第2ラウンド、lanternの得点は400点です!

Lantern 460点+400点=860点

得点は伸びませんでしたが果敢なチャレンジでした。

まだ誰も落としていない金のサンプルにも果敢に挑戦しましたね。あれは難しいところです。初達成のロマンを追うか、堅実に得点を追うか。

やっぱり金のサンプルは難易度が高すぎるんですよ。100点じゃ足りない。4000点は必要ですよ。

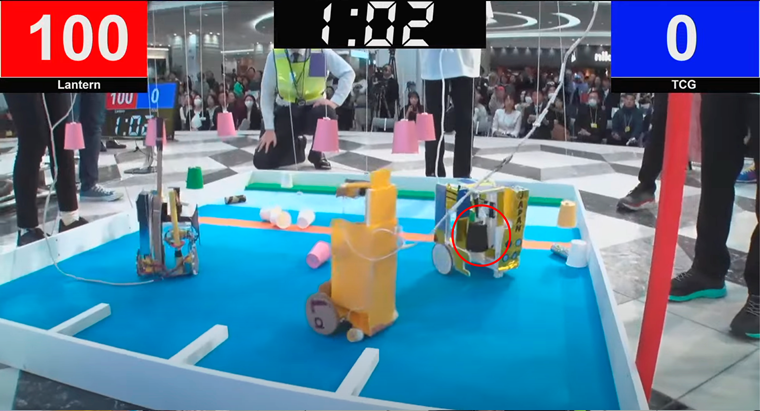

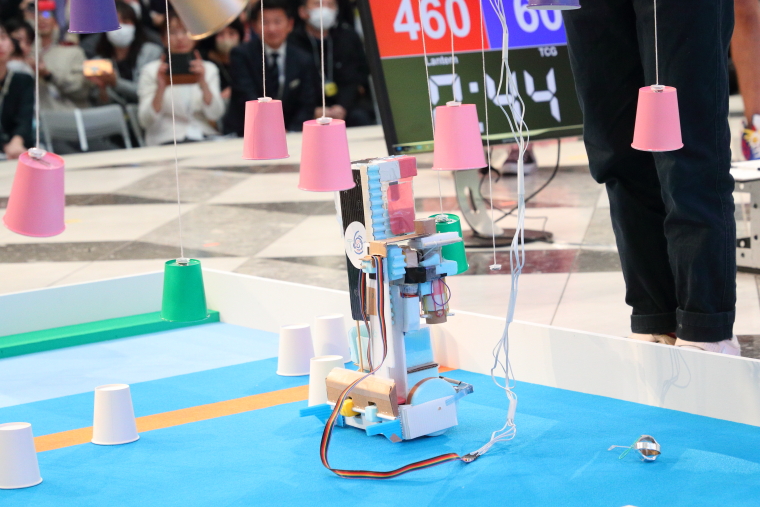

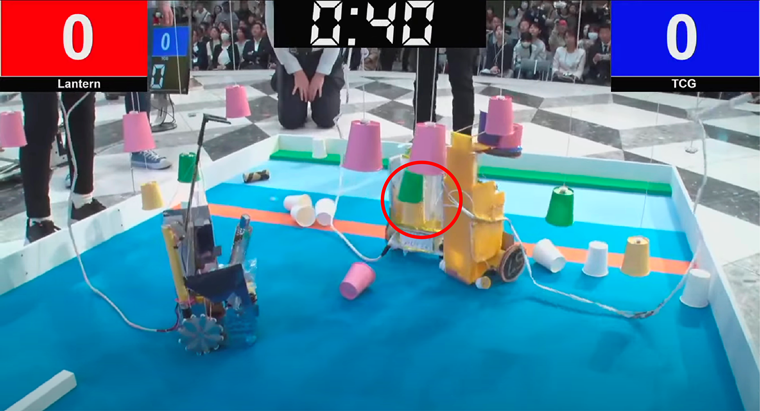

予選第2ラウンド Team Challenge Galaxy(TCG)(第1ラウンド390点)

予選第2ラウンド3チーム目はTeam Challenge Galaxyです。

3体すべてが射出機構を持つチームですね。今度は成功させて欲しい。

セッティング時の表情も真剣そのものですね。かわいい。

3体がかわるがわる青のサンプルの下に回り込んで射出しますが、落とすには至らなかったですね。

やはり落とすには発射位置の調整がかなりシビアなんですよね。本当に難しいです。それでも切り替えて他のサンプルを取りに行きます。

第1試合より多くのサンプルを落としているように見えますね

かなり効率よく動けていますね

果敢に金にもチャレンジしましたね!

センサーによって敵を感知すると逃げちゃうんですよね。さっきまで止まっていたのに。難しすぎますよ。これ8000点はあげてもいいですよ。

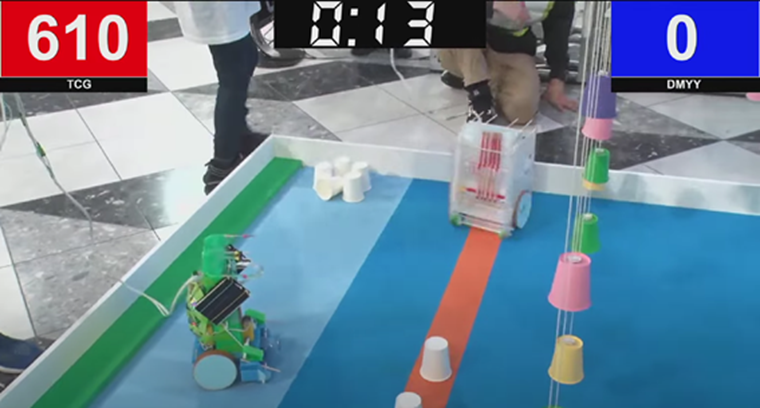

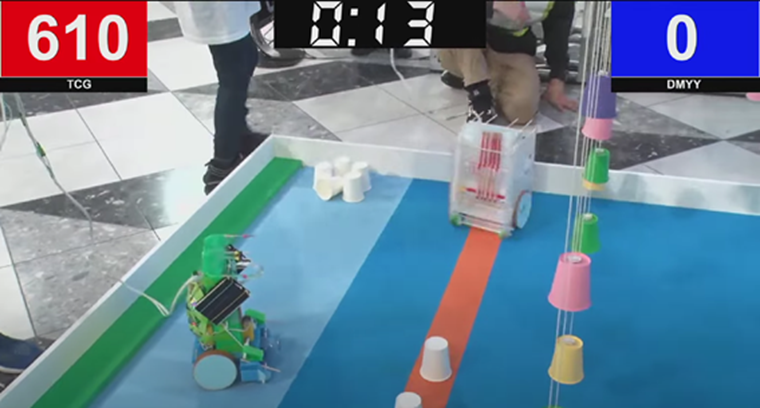

といったところで競技終了。第2ラウンド、TCGの得点は610点です!

TCG 390点+610点=1000点

第1試合より大きく点数を積み増しました。

射出こそ成功しませんでしたが、そのほかのサンプルを効率よく回収できましたね。

予選第2ラウンド space project DMYY(第1ラウンド1070点)

第1試合1000点越えのチームが出てきました。

今度は1100点越えを狙いたいと意気込みを語ってくれました。

1100点越えとなると、金色以外はほとんど回収して追加得点ゾーン乗せが必要ですね。

作戦が上手くはまればいけると思います。

これですね。セッティングタイムを利用して精密に青いサンプルに照準を定めます。

スタート位置から狙えるのが大きいですね。

開始直後のアクションなのでカメラが全く捉えられていませんが、開始時の射出、が上手くいきませんでしたね

それでも切り替えて他のサンプルを狙います。そしてもう1体のロボットがしっかりと通り道を開けていますね。いいチームワークです。

と思ったら、二の矢、三の矢で次々と射出されてますよ。本当のロケットランチャーみたいだ。

それでも青のサンプルが落ちきらなかったですね

うわー、もう一体のロボットが真下から青のサンプル落としましたよ

第1試合でみせなかった隠し機能ですね。

開始時の射出がダメなら連続射出、それもダメならもう1体のロボットの隠し機能、BプランどころかCプランまで用意してあるじゃないですか

大人でもなかなかできないですよ

僕なんかAプランすらままならない。

といったところで競技終了です!

第2ラウンド、DMYYの得点は760点です!

space project DMYY 1070点+760点=1830点

第1試合から点数を落としましたが相変わらずの高得点です。

なんとかCプランで青のサンプルを落としましたが、そこまでの時間的なロスが響いたようでですね。

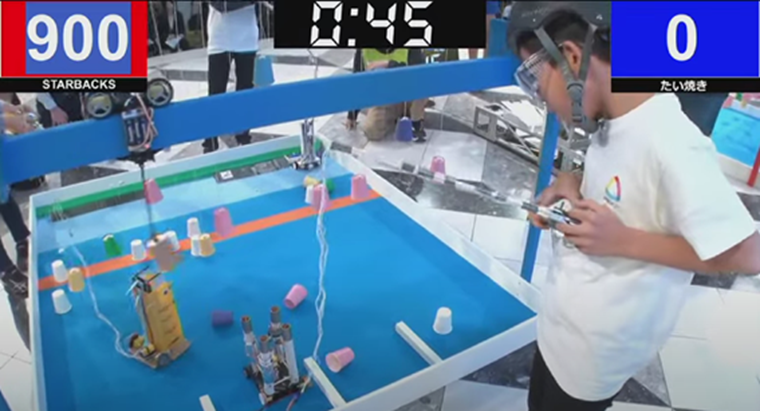

予選第2ラウンド STARBACKS(第1ラウンド1080点)

予選第2ラウンド5チーム目はSTARBACKSです。

第1ラウンド1位、もう一つの1000点越えチームですね。

もういちど1000点越えを狙うぞーと意気込みを語ってくれました。

あーっと、最初の射出を外してしまいました。

制限いっぱいまで伸びて間近から狙っても外れる、やはりこれは難しいんです。

すぐに切り替えて他のサンプルを狙いますね。そうそうこれ。この高い位置のサンプルを一直線に、かつド安定に重ねて回収する機構がすごいんですよ。

綺麗に取られてしまった。この精度、これもう産業用ロボットとかでしょ。

ほとんどのサンプルを回収しましたが、いちばん高い青のサンプルが残っています。

弾を拾って、射出機構に再装填し、また狙うようですね。

やはり青いサンプルがキーですね。ここに手こずるとかなりロスになります。

STARBACKS 1080点+900点=1980点

またすごい点数が出ましたね。

やはり青のサンプルを外したのが痛かったですね。それ以外は相変わらず安定していました。

青がキーなんですね。

予選第2ラウンド たいやき(第1ラウンド370点)

予選第2ラウンド、最後の競技はチームたいやきです。

ついに第2ラウンド最後のチームになりましたが。金色のサンプルを落とすチームがいまのところ1チームもありませんね。

難易度と得点から考えて優先度が低いという判断でしょう。

「金色のサンプルは優先度が低いということなんですけど、ここでは金色のサンプルしか狙いません」

うおおおおおおおおおお!

すごくワクワクしますね

客を沸かす方法を完全に理解している。

会場が盛り上がったところで競技スタートです!

宣言どおり金を狙いにいきましたね。

真下から撃ち落とす作戦のようですが、やはり真下に潜り込むとセンサーが反応して逃げられちゃいますね。

それでも粘り強く狙いますが、残り時間が……

やはりかなり難しいですね

といったところで競技終了です。

金のサンプルは落とせませんでしたが、会場はとても盛り上がりましたね。わたしも手に汗握りました。

チームたいやきは横断幕とか準備されていて応援団もすごかったですね。

チームたいやきの得点は440点です!

たいやき 370点+440点=810点

金のサンプルを狙う間、他の2体が着実に得点して、第1ラウンドよりも得点を上積みしました。

もう手に汗握る展開で何ラウンドでも見たいくらいなんですが、ここで予選終了です。2ラウンドの合計点が上位の2チームで決勝戦を行います。

もう全チーム決勝進出にして欲しい

それじゃ予選の意味がないでしょ

決まりました。合計点1830点でspace project DMYY、合計点1980点でSTARBACKS、この2チームが決勝進出です。

千点越えを出した2チームが再度、決勝で激突。楽しみです。

決勝戦を前に、会場の張り詰めた空気を和らげようと、池崎さんが客席に降りていきましたね。

けっこう頻繁に客席いじりをしてましたね。わたしのツボです。

「決勝戦どんな試合になると思いますか?」と客席をいじったんですが、思いのほかしっかりとしたコメントが返ってきて池崎さんが怯んでいましたね

池崎さんがコメント取りに行ったのは協賛社の席で、コメントを求められた人、ずっと小学生ロボコンを応援してきたセメダイン広報の方ですからね。そりゃしっかりとしたコメントが返ってくる

わたし、完全に池崎さんがツボです

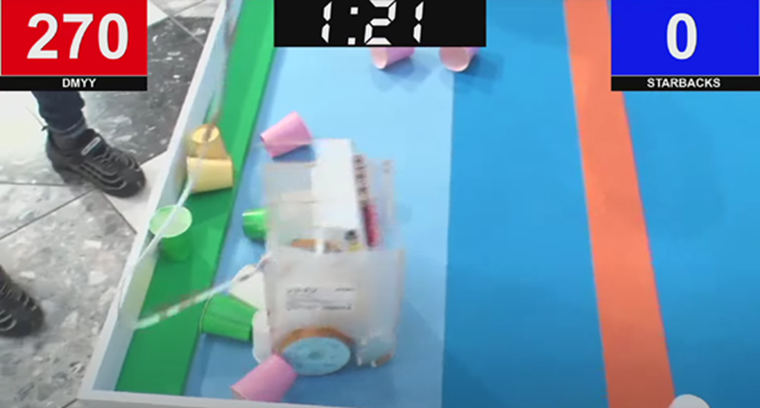

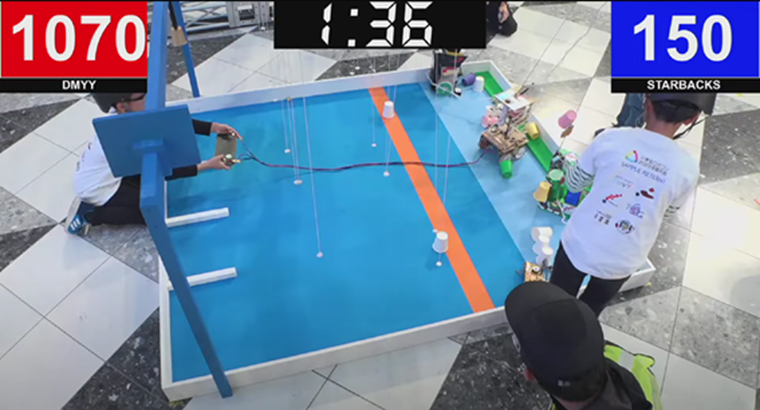

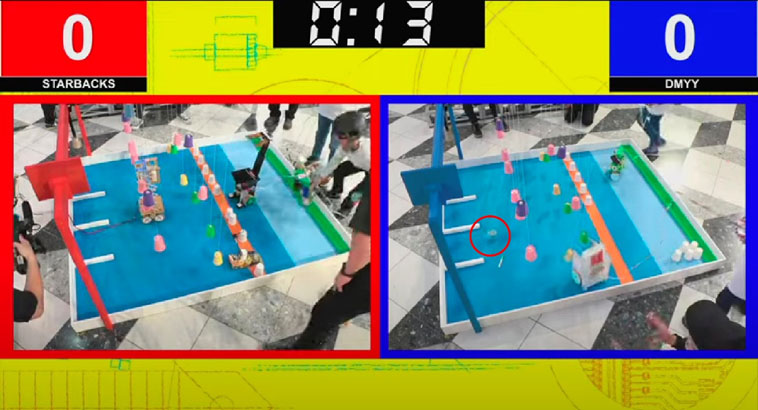

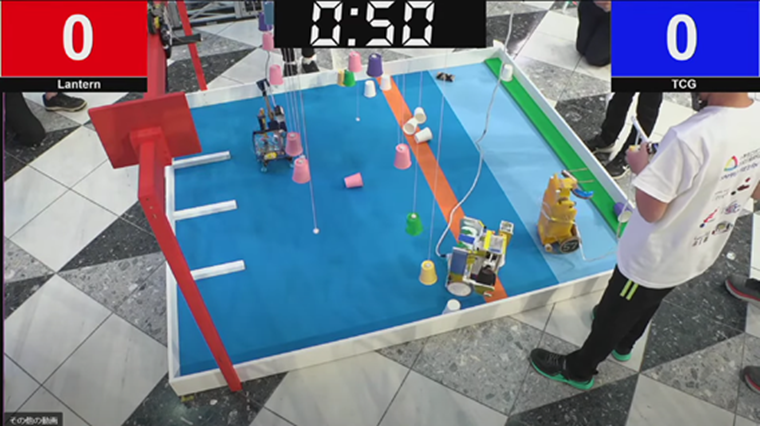

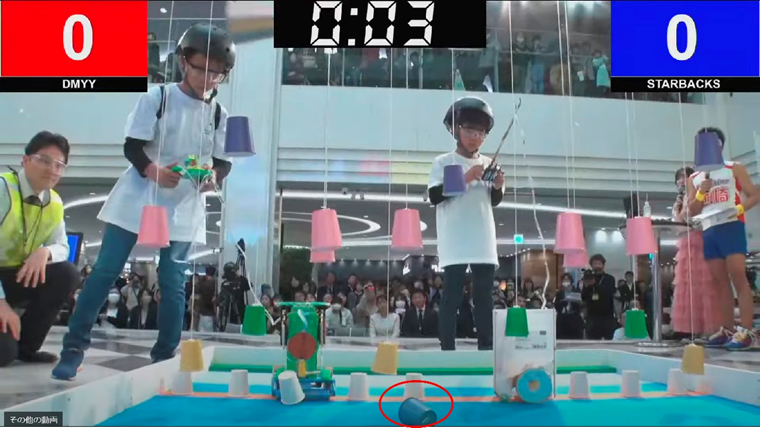

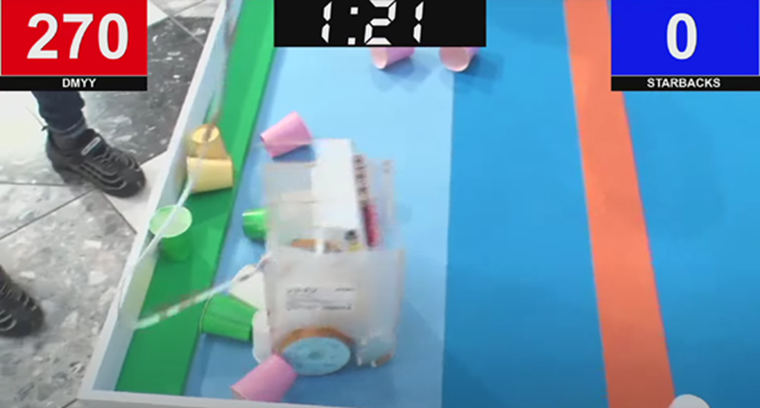

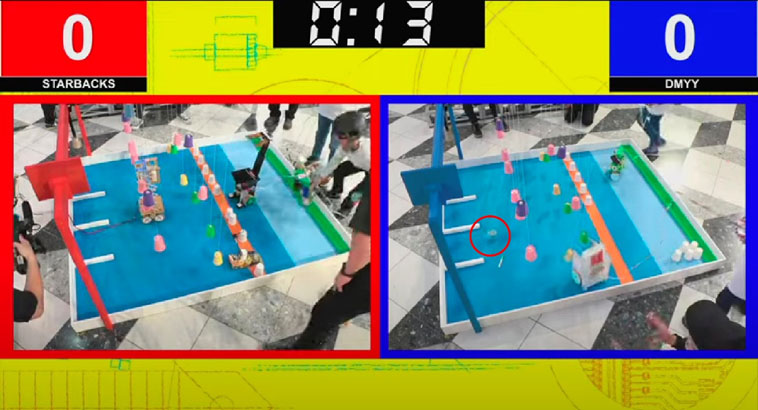

決勝戦 space project DMYY VS STARBACKS

決勝戦は2チーム同時に競技を行います。

合計8体のロボットが縦横無尽に動くので、本当に注意してみていないとあっという間に終わっちゃいますよ。

さあ、セッティングタイムが終わりました。

さすが決勝戦ですね、いままで消え入るような弱さだった笛が、けっこう力強い感じで吹かれていましたよ。

決勝戦、スタートです!

ポイントは、両チームが最初に狙う青いサンプルです。これを失敗すると得点が大きく落ちます。

これまでの試合展開をトレースするように、STARBACKSは白いサンプルをどかして通り道を作り、DMYYは片側の白いサンプルを一気に移動させましたね。

ただ、DMYYはスタート位置からの射出を失敗しましたね。

しっかりと二の矢で青のサンプルを落としました。これで一歩リードかもしれません。

と思ったら、その3秒後にはSTARBACKSの方も青のサンプルを落としました。

両チームとも重要ポイントを難なくクリアしました。これでわからなくなってきました。

でましたよ。STARBACKSの一直線いっき回収。約束された大量得点。

DMYYも負けていません。かなりのスピードで大量にサンプルを回収していきます。

これ、本当にどっちを見ていいのかわかりませんよ。

ちょっと待ってください。両チームとも、金以外のサンプルをぜんぶ回収しましたよ。

ここまで接戦になるとは。あとはいかに追加得点ゾーンにあげるかの戦いになりそうです。

競技終了です!

かなりの接戦なので慎重に集計されてますね。

回収したサンプル数から算出した速報得点では両チームとも870点で並んでいます。ここから追加得点ゾーンのカウントが行われると思われます。

さあ、どちらが優勝となるのか。

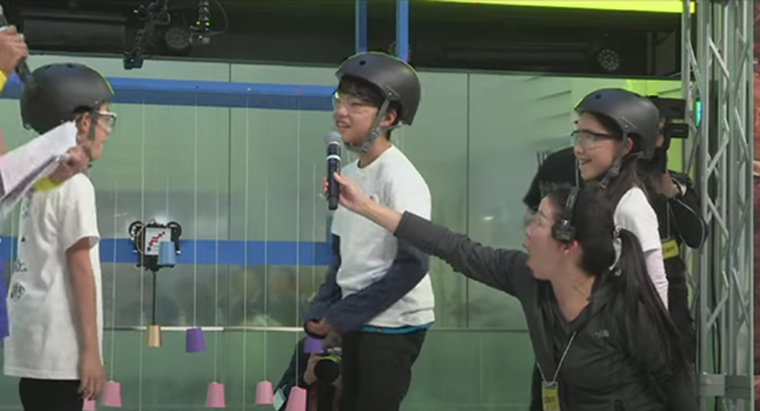

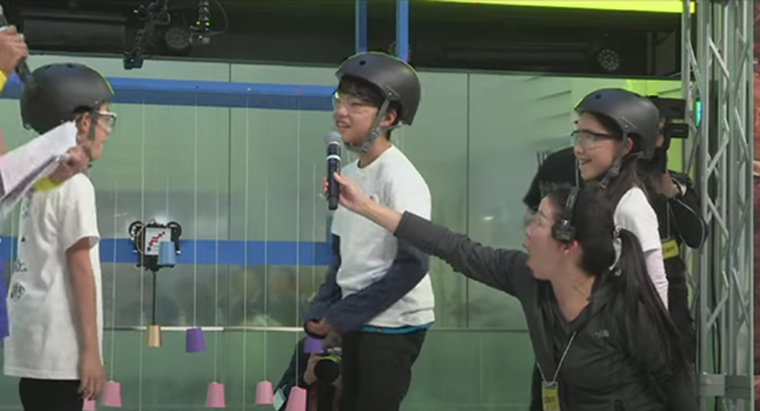

集計が出ました!

STARBACKS 1080点!

うおーーーー!本日の最高得点タイだ。

space project DMYY 1030点! 優勝はSTARBACKSです。

ドーン!

うおー、今大会も優勝決定の瞬間に盛大に噴水があがったー!

うおー、そして前回大会に引き続き、優勝決定の瞬間、小室さんが大号泣!

もうほんとにみんな頑張っていて、それでかわいくて。本当に一生懸命で、優勝できなかった子たちも一生懸命なだけにより悔しくて、それを想うと……。

小学生ロボコン、とうの小学生はけっこう飄々としているのに、だいたい大人が泣く。

結果発表

ということで、結果発表です。

本当に白熱の決勝戦でした。

圧倒的な安定感、そして一直線上で効率良く回収するシステムが秀逸でした。個人的にはトリモチを使ったロボットなど独自性があるところも良かったです。

楽しんでやっている感じが伝わってきました。

相手チームの邪魔をするプログラミングロボット。そのプログラミングの内容が秀逸だったチームに贈られます。プログラミング大賞はTCGでした。

どのチームもしっかりと金色のサンプルを守り抜きましたが、その中でも定義ブロックを効果的に使っていたのが受賞理由とのことです。

HONDA賞はspace project DMYYに贈られます。圧倒的な安定感がありました。

スタート地点から青いサンプルを狙うという発想で照準の問題を解決しました。なにより、1人少ない状態でここまで優勝に肉薄できたのはすごいです。

サイゲームス賞はリュウグウロボコンズです。

個性豊かなロボットたち。得点だけでなく、そのデザインやエンターテインメント性が高く評価されました。

パーソルクロステクノロジー賞はたいやきです。

チームワークや挑戦する姿勢が高く評価されました。あと、ぬいぐるみがかわいい。

最後まで金のサンプルを狙って会場を沸かせました。

セメダイン賞はTeam Challenge Galaxy。プログラミング大賞とダブル受賞となりました。

スタート時の配置を考え抜いたころ、果敢に金のサンプルを狙ったところが高く評価されました。

Z会賞は、たいやきです。こちらもダブル受賞です。

やはり、最後まで諦めなかったチャレンジ精神が高く評価されたようです。

パナソニックエナジー賞はlanternです。

こちらも金のサンプルを果敢に狙ったチャレンジ精神が高く評価されました。

SMC賞はSTARBACKSです。

チームワークや個々の技術が高く評価されました。なにより、重ねて回収する機構がロボットとして美しい仕事だった、そこが受賞理由のようです。

さて、これで各賞の発表が終わりました。次に、参加者間投票で最も輝いていたロボットに贈られるMVPが発表されます。

選手間投票で選ばれた最も輝いていたロボットは、space project DMYYの脇田君のロボットです。

落とす、運ぶ、射出する、あらゆる動作が安定していました。なにより、開始1秒で青のサンプルを落とすところは驚かされました。

続きまして、もっとも栄誉ある最高賞、ロボコン大賞の発表です。この賞は今回より個人とチームに贈られます。まずは個人賞です。

ロボコン大賞 個人 田中君

回収する機構の美しさ、なによりより探査機を意識したデザインが高く評価されました。

ロボコン大賞 チーム STARBACKS

ロボコン大賞はSTARBACKSが受賞となりました。優勝と合わせてトリプル受賞となりました。

圧倒的得点力に加えて、なによりサンプルを丁寧に扱っているところが実際の探査機の世界観に近いという点が高く評価されました。

さて、大会を終えていかがでしたでしょうか?

はい、途中にも言いましたが、今回は競技としてかなり成熟した印象を受けます。同じ機構をいかに安定して効率よく実現できるか、技術力にウェイトを置いた競技だったように思います。

かなり難易度の高いルールだったように思います。

難易度が高いこともあってチームワークも重要となりました。ほとんどのサンプルを回収するチームが現れました。そのほかのチームもたくさんの得点をとりました。高い技術力とチームワークを証明できたのではないでしょうか。

今回、無人探査機のサンプル回収がテーマでしたが、いかがでしょうか。

すごく良かったと思います。わたしもそうなんですが、みんな宇宙は好きですからね。

ロボットのデザインにも表れていましたね。探査機に寄せたデザインが多かったように思います。

今回、全国大会出場者はJAXAに招待されて貴重な講演の受講や見学ができました。あれが良かったですね。自分が興味を持っている技術や知識が宇宙に繋がっている、そんなことを強く意識できたのではないでしょうか。

あらゆる技術や知識、そして興味関心は夢へと繋がっているんですね。

きっとそうです。

といったところで小学生ロボコン2023は終了。次回は小学生ロボコン2024でお会いしましょう。

小学生ロボコン2024は11月24日に開催!

場所は池袋サンシャインシティ噴水広場

公式ホームページURL:https://official-robocon.com/shougakusei/

関連記事

タグ一覧