✕ 閉じる

知識・Tips

2025年03月31日

5大エンプラの中で最も新しい「ポリブチレンテレフタレート(PBT)」~電気絶縁性で世の中の電化に貢献~

性能のバランスの良さで用途を拡大

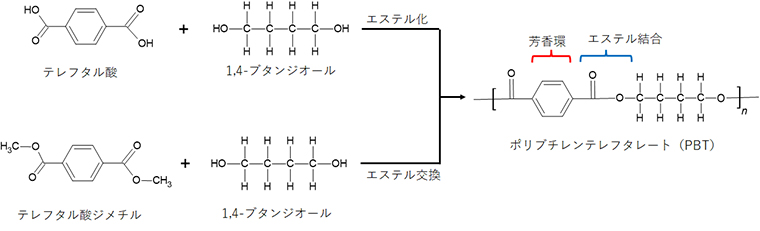

ポリエステルと聞いて、「繊維のこと?」と思う人がいるかもしれません。ポリエステルとはエステル結合(-COO-)が連なった高分子(ポリマー)のことです(図1)。細長く加工して繊維のようにして使うこともあれば、成形品のプラスチック材料として使うこともあります。そんなポリエステルの代表的なプラスチックが、ペットボトルの材料であるポリエチレンテレフタレート(PET)とポリブチレンテレフタレート(PBT)です。

PBTは、テレフタル酸と1,4-ブタンジオールのエステル化、あるいはテレフタル酸ジメチルと1,4-ブタンジオールのエステル交換によって合成されます。芳香環(図1赤)が含まれるため特に耐熱性や強度に優れており、工業製品に広く使われることからエンプラ【詳しくは「ニーズに応え高性能化を続けるエンジニアリングプラスチック(エンプラ)」(セメダインスタイル)をご覧下さい】に分類されています。

その中でPBTは、ポリアミド(PA)、ポリアセタール(POM)、ポリカーボネート(PC)、変性ポリフェニレンエーテル(変性PPE)とともに5大エンプラと呼ばれています。すでに1940年代には開発されていましたが、工業生産が始まったのは1970年と、5大エンプラの中では新参者です。しかし、その応用範囲は広いので「最も需要の大きいエンプラ」と言われることがあるほどです。

その理由をエンプラ技術連合会 事務局長の佐々木さんは「工業製品に用いられるエンプラには耐熱性、耐薬品性、成形性、寸法安定性などさまざまな性能が求められます。それらの性能がバランス良く優れているのがPBTなのです」と説明されます。

エンプラは過酷な使用環境に耐えなくてはならないため、特に求められる性能を上げる改質が頻繁に行われます。具体的には、フィラーなどの添加剤や他のポリマーを混ぜたり、場合によっては分子構造を変えたりしますが、こうして何らかの性能を上げると、一般的にはそのほかの性能が低下する傾向があります。その性能低下が許容範囲を超えるとエンプラは使えません。その点、PBTは改質したときの性能のバランスが良く、非常に使いやすいエンプラなのです(図2)。

優れた電気的性質により社会の電化を促進

しかし性能のバランスが良いというだけでは、高い性能が求められるエンプラの世界で主流になることはできません。「際立った特長」があるから、PBTは選ばれて使われてきたのです。PBTの特に優れている点とは何でしょうか。

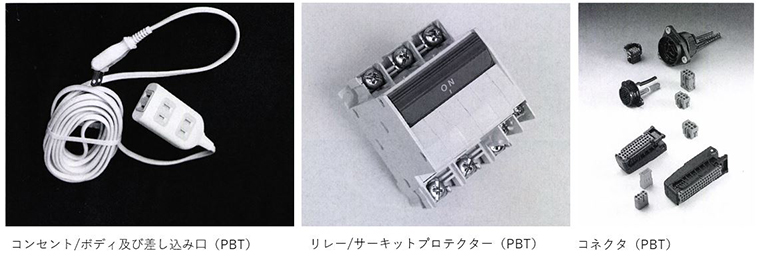

「電気を通さない絶縁性など電気的な性質が非常に優れています。そのためコネクタやスイッチなどでよく使われてきました。ですから現在の電化社会の実現に大きく貢献したエンプラだと思っています」(佐々木さん)。

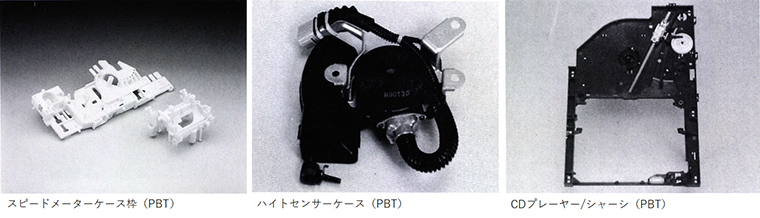

コネクタやスイッチは金属の部分とプラスチックの部分からできています。電気が通る金属部分に対して、プラスチックの部分は安全のためにも絶対に電気が流れるようなことがあってはなりません。そのために高い電気絶縁性が求められます。その上に、発熱や何らかの原因で発生した火花などで発火しないような難燃性が求められます。そして、熱で融解する熱可塑性プラスチックのPBTであれば、金型の中にまず金属を入れて後からPBTを流し込むことで一体成形できるので、たいへん便利です(図3)。

PBTは電気絶縁性の良さに加えて、電子部品をハンダ付けする際の高温に耐えられる耐熱性をもっているので、電気・電子機器類の部品の材料として選ばれてきました(図4)。ちなみに電気絶縁性も耐熱性もPBTに含まれている芳香環によってもたらされる性質です(図1赤)。さらに最近では、これらの性質が電化の進む自動車で求められ、電気自動車用(EV)では電源ボックスや電源コネクタ、さらに自動運転関連では機器ケースやワイヤーハーネスコネクタ(複数の電線を結束帯やチューブでまとめ、端部にコネクタを取り付けたもの)などの材料としてPBTが採用されています。

性能のバランスが優れているとはいえ、PBTにまったく短所がないわけではありません。結晶性プラスチックのPBTは耐薬品性(化学物質に対する強さ)には一般的に優れていますが、ポリエステルという化合物の宿命として高温で水分があると加水分解してしまいます。特に、成形時には高温が避けられないため、成形する前にPBTを乾燥させ水分量を0.03%以下にしなければなりません。

改質のしやすさが魅力

主にこのような性質をもつPBTですが、かつてその製品開発研究に携わっていた佐々木さんは「開発できる性能の幅が広いから面白い」とその材料としての魅力を語ります。ポリエステルはほかのプラスチックや添加剤との相性が良いため、これらを混合してさまざまな機能をもたせることができます。さらに、ポリエステルは、前述のように酸とアルコールを重合させてつくります。この酸とアルコールを変えればさまざまなポリエステルをつくることができます。こうして新しい機能を追加する研究が行われていますが、そもそも初めて工業生産されたPBTが、すでに強化のためにガラス繊維が加えられていたのです。

こうして今ではさまざまな苦手を克服して、成形時のそり変形が少ないもの、流動性が高く小型部品製作に適したもの、アルカリ性に強いもの、接着接合をしやすいものなど、さまざまなPBTが商品化されています。

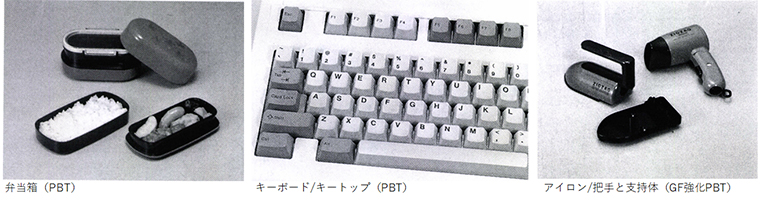

身近な生活用品にも使われているエンプラ

例えば「今使っている髭剃りの刃を支える部分のプラスチックがPBTです。こんなところにも使われているのだなとちょっと驚きましたが、刃をカチッと支える強さと、適度な軟らかさが必要なのでPBTが選ばれたのでしょうね」と佐々木さん。

このように身近な成形品にもPBTは使われているのです。また、ポリエステルであるPBTは細長く繊維状に加工すると伸縮性の良い繊維になるので、水着の素材に適しています。また、獣毛のような質感をもつように加工したものが化粧用のブラシに採用されているそうです。

開発当初、繊維として用いられていたポリエステルですが、エンプラとして世の中の電化をけん引しました。さらに材料として、どのような側面を見せてくれるのか、これからもPBTに注目していきたいものです。

【参考文献】

『エンプラの本 第4版』(エンプラ技術連合会)

『エンジニアリングプラスチックス総覧 2020』(S&T出版)

『ポリエステル樹脂総合分析2017』(S&T出版)

『エンジニアリングプラスチック』(共立出版)

取材・執筆:サイテック・コミュニケーションズ 池田亜希子(ライター)

写真撮影(「アーム筆入」とアーケードの屋根を除く):盛 孝大

サイテック・コミュニケーションズ:日本科学未来館開設時の展示作成に関わったメンバー4名によって設立。以来、新しいメンバーを加えながら、科学研究や技術開発の情報を、「オモシロイ!」「スゴイ!」と感じられる形にして世界中にお届けしたい、という思いで活動しています。

おすすめ品の紹介

オンラインショップでチェック

※ リンク先は、セメダインのサイトではなく、外部サイトです。

※ リンク先販売者の都合等により、リンク切れ等の場合があります。

おすすめ記事の紹介

関連記事

タグ一覧