✕ 閉じる

ものづくり

2023年03月29日

たった3人で、しかもわずか半年で 高専ロボコン2022全国大会特別賞を受賞できた秘密〔国際高専〕

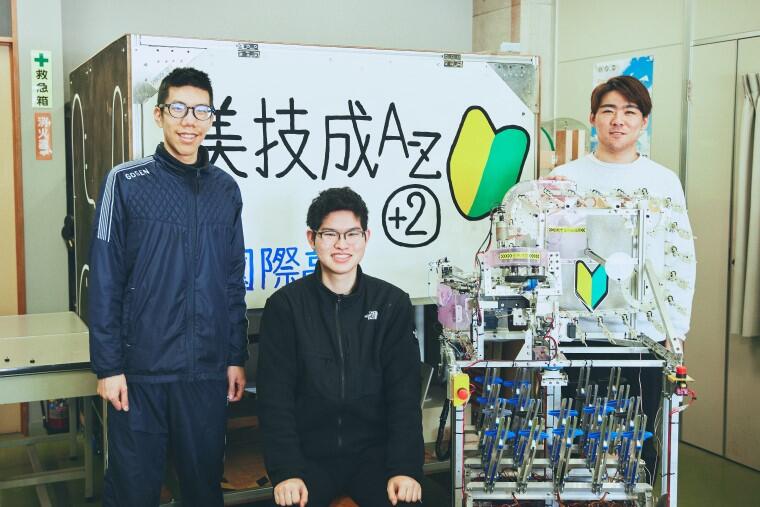

写真左から井上武虎さん、佐藤俊太朗さん、畠中義基さん

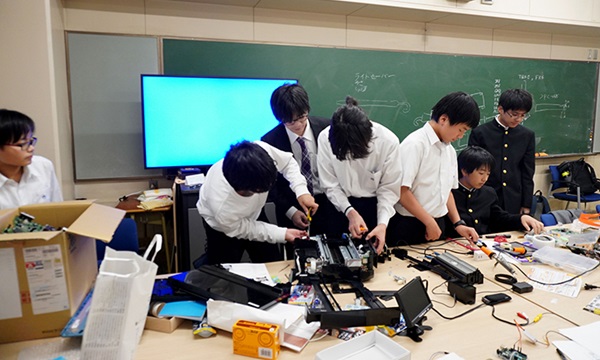

「高専ロボコン2022全国大会」で、ひときわ目を引いたチームがあった。際立っていたのは、大会パンフレットに掲載されたチームメンバーを紹介する写真だ。どのチームも最低でも10名程度のメンバーの揃った集合写真となるところ、このチームは3人だけ。だから一人ひとりがとても大きく目立っている。石川県から出場した国際高等専門学校チームは、4年生3人だけのチームで地区大会を勝ち上がり、全国大会出場を果たした。しかもチームを結成して活動を始めたのは、今大会の競技ルールが発表された4月から、半年足らずでの快挙だ。初心者が集まったチームだから名前は『美技成 A-Z(ビギナーズ)』、ロボットには初心者マークが貼られている。けれども、そのロボットには彼らが持つ技術がすべて、つまりAからZまで詰め込まれていて、見る人を魅了する美技を成功させていた。

素人3人の初出場に お似合いの初心者マーク

—チーム名は「ビギナーズ」と読むそうですが、みなさんロボットについては初心者だったのですか。

畠中 義基さん(以下・畠中):私だけ2年生のときに、別のメンバーを誘って『廃炉創造ロボコン』に出た経験があります。これは少人数でも参加できる、全国から12校ぐらいが集まる大会です。ただ、このときの参加メンバーは大会後にやめてしまい、仕方がないので福岡県のチームに参加していました。

—石川にいながら福岡のチームに! そこまでしてロボコンに参加したかった理由を何なのでしょう?

畠中:今でも忘れられないのですが、小学校3年生のときABUロボコン世界大会の決勝をたまたまテレビで見たんです。それも地元の金沢工業大学のチームが、まさに優勝する瞬間でした。選手たちが跳ね上がって喜び合う姿を見て、子ども心に“すごいな”と。学生でもこんなロボットを作れるんだと強い印象を受けて、自分もいつかやりたいと思うようになりました。やがて中学生になって高専ロボコンがあると知り、国際高専に進学したのです。

—とはいえコロナ禍の影響もあって、チーム活動はできなかったのでは。

畠中:2019年の大会に先輩が出ましたが、そこで途切れてしまいました。せめて応援だけは行きたくて、佐藤君を誘って見に行きました。実際に見ると、またどうしてもやりたいという思いが復活してきたのです。

佐藤 俊太朗さん(以下・佐藤):僕もロボコンは知っていましたが、畠中君ほどオタクではなかったです(笑)。

完成したロボットは、上部に遠くを狙うローラ式出射機構、下部に近距離の的を狙うバネ式出射機構の2部構成となっている。

小学生の頃からの夢 だから、どうしても叶えたい

—だから福岡県のチームにも参加したのですね。

畠中:めちゃくちゃ長いメールを書いて「なんとしてでも参加させてほしい」と頼みました。向こうも「変わったやつだな」ぐらいに思って認めてくれたのでしょう。コロナ禍で何でもオンラインでやるようになっていたのも運が良かったのかもしれません。ただ設計の練習をさせてもらったりしているうちに、もうどうにも我慢できなくなって佐藤君と井上君に声をかけたのです。

—畠中さんから誘われて、どう思ったのでしょう。

井上 武虎さん(以下・井上):正直、ロボットって知りませんでした。ただ高専に入ってそれまでの4年間、課外活動を何もしていなかったのでチャンスかもしれないな、ぐらいの軽い気持ちでした。プログラミングが大好きなので、ロボットを動かすプログラムを書けたら楽しいかなとは思いました。

佐藤:僕はロボコンに興味がありましたから、よい機会かもしれないとは思いました。けれども、たった3人で時間もないから高望みはできないと覚悟もしていました。

—実際に活動を始めたのは4年生の4月になってからだそうですね。

畠中:競技テーマと規定が発表されないと動きようがありませんから。

井上:そのテーマが「ミラクル☆フライ~空へ舞いあがれ!~」、紙飛行機をロボットで飛ばして円形スポットや滑走路にランディングさせるんだと……。そう聞かされても、何しろロボットについては初心者ですから、何のことだか最初はイメージがまったく湧かなかったです。

—そんな状態からロボットを考え始めたのですか

佐藤:まずは紙飛行機をどうやって飛ばすのか。とにかくブレストを繰り返して検討するしかありません。たとえば空母から飛行機が飛び立つシーンを思い浮かべて、カタパルトのような装置に飛行機を載せて動かしたら飛ぶんじゃないかと考えたりしました。

畠中:おもしろいアイデアはいくつか出たのですが、最終的には実現しやすさで決めていきました。

—だから上部に遠くを狙うローラ式出射機構、下部に近距離の的を狙うバネ式出射機構の2部構成になった?

井上:設計して飛ばす仕組みを考えるのは畠中君ですから、彼の意見で行こうと。ただしC言語でプログラムを組むのはめちゃ大変でした。C言語は授業で学んでいたけれど、機械を動かすためのプログラムは初めてでしたから。ローラ式出射機構ではセンサがモータの回転数を読み取り、目標の回転数に近づける制御プログラムを組んでいます。これには苦労しました。

手作り感あふれる紙飛行機の折り具合が3人の苦労をうかがわせる。

地区大会テストラン そこで起きた奇跡

—ロボット本体の設計は、どのように進めたのですか。

畠中:設計については一通り学んでいたので、三次元CADを使って立体モデルを構築していきました。そこからパーツを切り出して、金沢工業大学の夢考房(※コラム参照)で加工するのです。そうやって仕上げたパーツを一つずつ組み上げていきました。

佐藤:回路の製作と配線は僕の担当で、必要なセンサを選んで組み込んで抵抗計算をしたり、コントローラのプログラミングコードをマイコンで読めるよう変換したり、いろいろ大変でしたね。

井上:そのコントローラとコンピュータの通信プログラムが難題でした。コントローラは市販品ですから特定のモータを動かすために設計されています。ところが僕らの使うモータはそれとはまったく違う。そこでデータを正確に受け渡すためには、ゼロベースでプログラムを書いていかなければなりません。幸いネットで見つけたチュートリアルを参照しながら、500行ぐらいのコードを一行ずつチェックして書いていきました。

コントローラは市販のドローン用のものを流用してプログラムを組み替えた。

—ロボットを設計してパーツを自作して、回路を組み込んでプログラムもすべて書き直す。そんな作業をわずか半年足らずで完成させた?

佐藤:平日は放課後に集まって夜の7時までの3時間ぐらい、土曜日は朝の9時半から9時間ぐらいやってました。それでも5カ月ぐらいでできました。

—完成したロボットに対する手応えを教えてください。

畠中:なんとか形にはなったけれど、たぶん1点も取れないだろうなと思いつつ、だからこそとにかく1点だけでいいから取れればいいな、といった感じでしょうか。

井上・佐藤:そうそう。ほんとに1点取るのが目標だったのです。だからまさか全国大会に行けるなどとは思ってもいませんでした。

—ところが、地区大会で奇跡を起こしたそうですね。

佐藤:といっても大会前日のテストランですが、まさかの10点を取ってしまったのです。目標となるスポットは円形、滑走路に加えて筒型ベースがあります。その中の最も難易度の高い筒、しかも横向きになっている筒に2回も入ってしまったのです。

—横向きの筒に入れるためには、飛行機を曲げて飛ばす必要があるのでは?

畠中:もちろん狙ったわけではありません。私はロボットを操作するのに手一杯で曲がって入るところなど見ていませんから、まわりがざわめいていても、何が起こったのかよくわからなかったのです。

井上:ところがすごい数の人が集まってきて「このロボット、一体どうなってるの?」といろいろ聞かれて、こっちがびっくりしてしまいました。

3人しかいない、だから 徹底的に考え抜いてムダを省く

—ところで紙飛行機も3人で折ったのですか。

佐藤:そこが完全に盲点になっていました。毎日、放課後に集まってロボット作りに取り掛かる前に、まず紙飛行機折りから始めようかぐらいの軽いノリだったんです。といっても折り方の練習などしたこともないから、3人で折ってきれいにできたのを使う。そんなレベルです。

井上:ところが大会に行ってみると、びっくりでした。他のチームは僕らとは比べ物にならないぐらいたくさん紙飛行機を用意していました。なかには特製の入れ物で運んでいていたチームもあったし、確かアイロンを当てていたと話していたチームもありました。

—紙飛行機折りは、1年生が担当するチームが多いようですね。

畠中:なにしろチームメンバーは私たち3人だけですから、半年かけて500機ぐらいしか折れませんでした。他のチームの中には、1試合で500機ぐらい飛ばしていたところもありました。大会の3日前にロボットを搬送してから、3人で必死になって飛行機を折り続けたみたいな(笑)。

佐藤:実は練習場所も、本番会場の体育館とはまったく違う環境で、校舎に入ってすぐの玄関スペースでテストしていました。天井の高さが本番スペースの半分以下ほどで、空気密度がまったく異なります。だから本番の体育館では勝手が違って調整するのに手間取りました。

練習場に使った校舎入り口の玄関ホール、天井高などが本番の体育館とは大きく違い調整に手間取ったという。

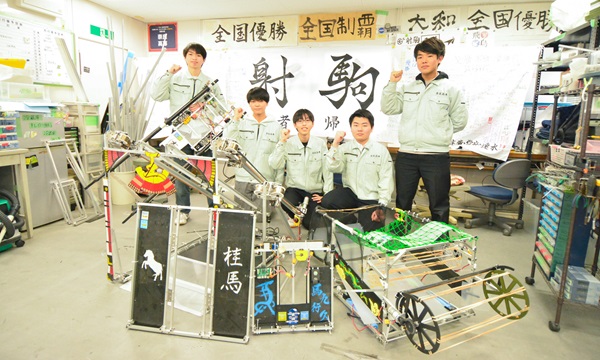

—それでも地区大会から全国大会まで進み、特別賞を受賞しています。

井上:結果的には少ない飛行機を大切に飛ばして、できるだけ確実に点数を取る戦略が成功したのだと思います。ロボット作りにしても、1機ずつを大切に投げる設計に畠中君はこだわっていましたから。

畠中:覚悟はしていましたが、他校では地区大会でも1チームで最低20人ぐらいは来ていました。だから3人だけの私たちは、できることをやり抜くしかない。ただ回転数のコントロールなどは、井上君のプログラミングのおかげでかなり緻密に調整できました。だからテストランの後のわずかな時間でも調整できたのです。

佐藤:テストランで10点を取れたのは、プログラミングの勝利といえるかもしれません。

—今大会の実績を踏まえて、次年度以降はどう展開していくのでしょうか。

畠中:国際高専は1・2年生が白山麓キャンパス、3年生はニュージーランド留学、4・5年生は金沢キャンパスと分かれています。だから今年は金沢キャンパスには私たち3人しかいませんでした。ただ白山麓にはBチームとして地区大会に出場した1・2年生8名がいて、そこから2人に声をかけて全国大会のサポートに来てもらいました。だから全国大会のときのチーム名は、正確には『美技成 A-Z +2』となっています。

井上:僕は来年は留学に行くからサポートできないけれど、佐藤君がなんとか頑張ってくれると期待しています。

佐藤:来年は国際高専が地区大会の主幹校だから、なんとかしなきゃと思ってます。

<夢考房・金沢工業大学>

平日は朝8時40分から夜9時まで、土曜・祝日は夕方5時まで、年間300日開館しているワークスペース。学生たちが自由にものづくりに取り組めるように必要な設備が用意されている。金属3Dプリンタや樹脂3Dプリンタから金属加工、木材加工などの工作機械に加えて巨大な屋内試走場まで備えている。

竹林篤実

理系ライターズ チーム・パスカル代表、京都大学文学部哲学科卒業。理系研究者取材記事、BtoBメーカーオウンドメディアの事例紹介記事、企業IR用トップインタビューなどを手がける。著書に『インタビュー式営業術(ソシム社)』、『ポーター✕コトラー仕事現場で使えるマーケティングの実践法がわかる本(TAC出版)』共著、『「売れない」を「売れる」に変えるマケ女の発送法(同文館出版)』共著、『いのちの科学の最前線(朝日新書)』チーム・パスカルなど。

関連記事

タグ一覧