✕ 閉じる

ものづくり

2025年03月17日

ただのジュニア版じゃない!小学生ロボコンには他のロボコンにない独自の魅力が詰まってる

ちがうのだ。それも「いや違うんですって!」程度ではなく、「マジで全然違う…(愕然)」というくらいちがう。

もっと言うと、単にレベルが高いという話でもない。小学生ロボコンには他のロボコンにはない特有の難しさと魅力、そして見ごたえがあり……端的に言ってスゲー面白いのである。

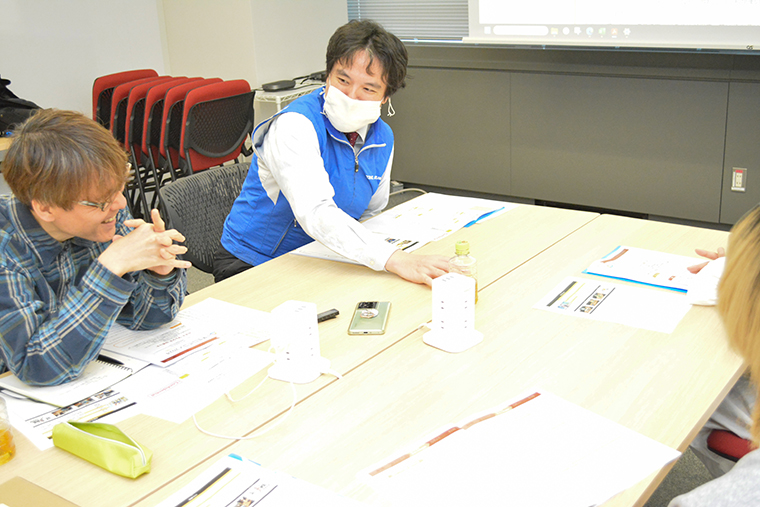

そんな小学生ロボコンの魅力を広く伝えたい…!ということで、2024年12月某日、セメダインの会議室にて、小学生ロボコンの魅力を語る集いが開かれた。この記事ではその様子をレポートしつつ、小学生ロボコンの魅力に迫っていきたいと思う。

参加者紹介

解説する人

松浦匡…科学技術館で学芸員を務める傍ら、小学生ロボコンでは競技設計から審判や審査員なども担当。小学生ロボコンを深く愛するが、巧みにルールの裏をかきにくる小学生達とはある意味ライバル関係でもある。

高橋あやな…ナレーター。小学生ロボコンではMCを務める。またロボコン公式YouTuberでもあり、取材を通して小学生ロボコニストたちと多くの時間を過ごす。彼らをニックネームで呼んだり、きょうだい関係まで把握したりしているなど、その愛は深い。

解説される人

村上雄飛…高専ロボコン2020~2023にチームリーダーとして出場、2024では全国大会に進出。3DプリンターやCNCフライス盤などを用いた物作りを日々行っている。展開メカナムホイールや展開手裏剣機構等、独自の足まわりの機構を(趣味で)開発。

高橋あやな…ナレーター。小学生ロボコンではMCを務める。またロボコン公式YouTuberでもあり、取材を通して小学生ロボコニストたちと多くの時間を過ごす。彼らをニックネームで呼んだり、きょうだい関係まで把握したりしているなど、その愛は深い。

解説される人

村上雄飛…高専ロボコン2020~2023にチームリーダーとして出場、2024では全国大会に進出。3DプリンターやCNCフライス盤などを用いた物作りを日々行っている。展開メカナムホイールや展開手裏剣機構等、独自の足まわりの機構を(趣味で)開発。

※他にロボコン事務局 伊藤さん、セメダインが同席。記事中ちょくちょく登場します。

まずは競技の映像を見てくれ

なにはともあれ、いったん競技の映像を見てもらおう。

最低限のルールがこちら。

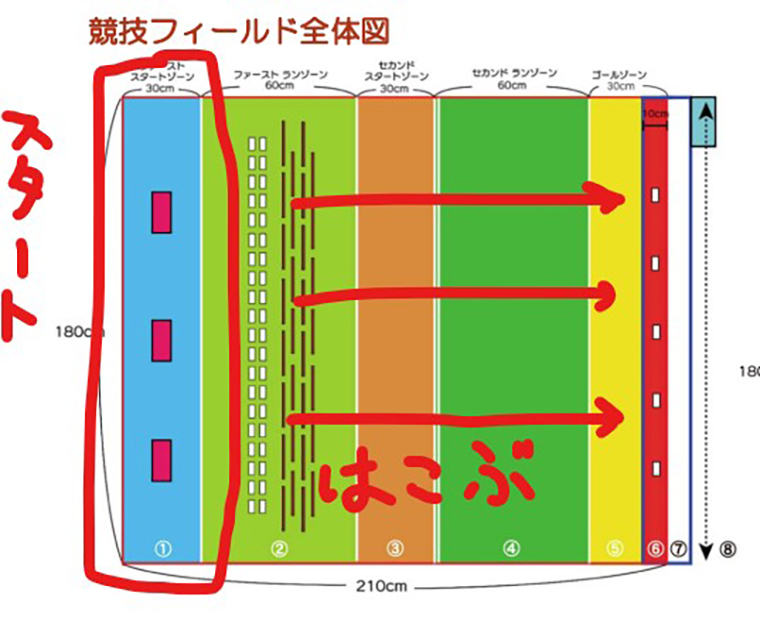

小学生ロボコン2024全国大会ルールブックより(筆者加筆)

● 1チーム3人(ロボット3体)+後述の自動ロボット

● 鉛筆や消しゴムをステージ奥のゴールに運ぶか、ボックスに入れると得点

● ボックスに入れたうえで、持ち上げてテーブルに置くとさらに高得点

● 前半は各1分間、ロボット1体ずつを順に操作。フィールドの真ん中までしか行けない。

● 後半は2分間。全ロボットが動ける。金の消しゴム(高得点)を台から落とす自動ロボットも起動。

● 任意のタイミングでリトライ(スタートゾーンに戻ってやり直し)が可能

動画でのルール説明はこちら

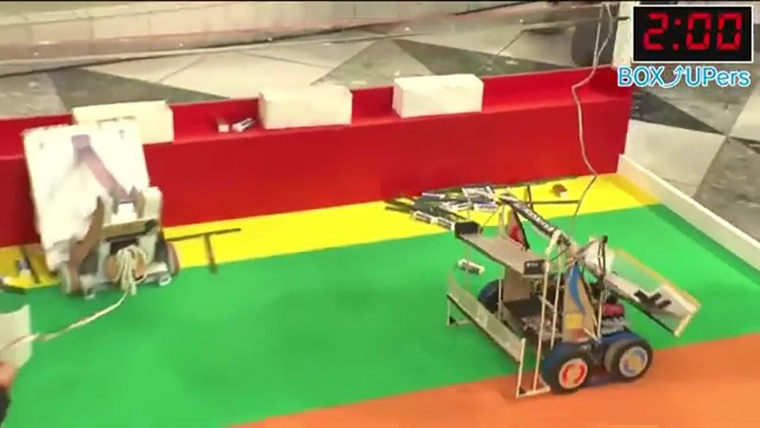

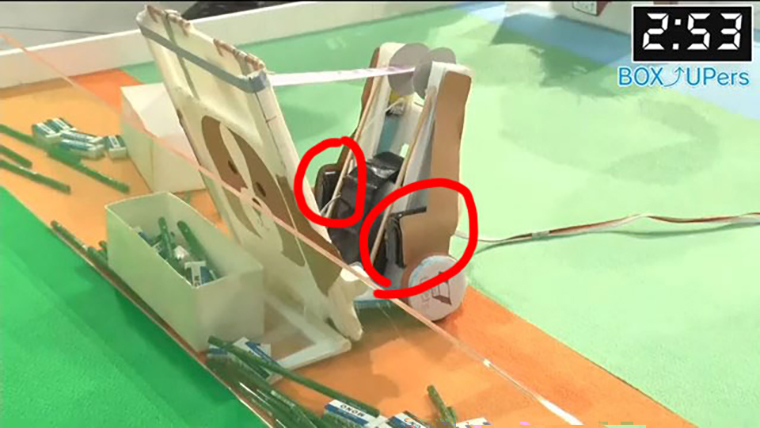

見ていただくのは、2024年全国大会より解説のお二人が選んだ「もっとも課題をうまく解決したチーム」、『BOX⤴ UPers』。

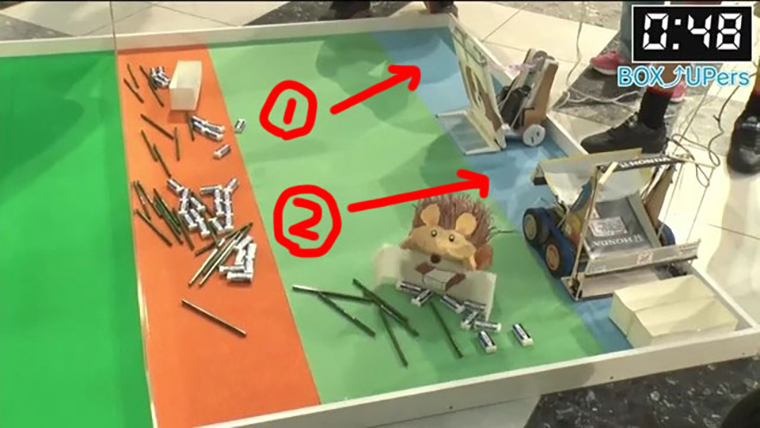

まずハリネズミ(大島明日人 5年生)がフィールドにある文具を片っ端から集めていき…

続くフォークリフトタイプの犬のロボット(田中知沙 4年生)も、文具をどんどん持ち上げ、箱の中へ。

そして後半では、ハリネズミが引き続き文具を集める。そしてF1と犬がそれぞれ文具を箱に詰め、持ち上げてテーブルに置く。完璧な分業で3体が動く。

とにかく分業と連携が完璧だったのが印象的だ。

このチームはExcelで作ったタイムスケジュールの資料を用意してたんです。試合開始後から1番目の子がここまでやります。2番目、ここまでやります。3番目、ここまでやります。そして後半、それぞれどんな動きをして…って、全部決めてチームの中で共有してました。

すごい。小学生なのに仕事ができる…!

見てのとおり、まだ小学生です

①リトライの戦略的利用

ルール説明で触れたとおり、任意のタイミングでリトライ(やり直し)を宣言し、スタートゾーンにロボットを戻すことができる。競技中で3人は、これを一種のワープ移動として使っている。「これはズルじゃない!?」と思ったのだが…

初めて見る方からすると汚ねえぞって思うかもしれないんですけど、ルールで制限されてない以上、ロボコン的には全然ありです。

禁止されてないからOKとはいえ、ルールブックに「ワープに使えるよ☆」と書いてあるわけでもない。ルールを熟読・分析しないとワープに使えることは気付けない。使えるものは何でも使う、その気概がないと勝ち残れない世界なのである。

そしてさらにこのチームのすごいところが、リトライ時にスタートゾーン内であればどこから再開しても良いことを利用しての効率化。

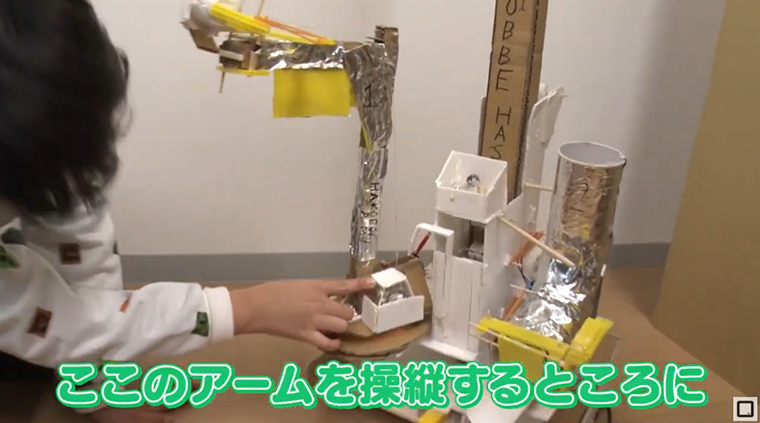

②機構がすごい

犬のロボットのフォークリフトのような動き。あの爪をグーッと持ち上げる機構を、あなたならどうやって作るだろうか?

ちなみに使える動力は、軸が回転するモーターだけ。伸び縮みする部品はないです。

すごく可愛く、1本のリボンで制御してるんです。この機構が本当に綺麗なんですよね。

ちなみにロボット1体あたりに使えるモーターは4つまでと決まっている。彼女のロボットの場合、左右の車輪で2個、爪を持ち上げるのに1個、前後に傾けるのに1個を使っているようだ。

余分な材料はない。でも勝つためにはいろんな機能が必要。そこに必要なのは、やはりアイデアだ。

限られた材料

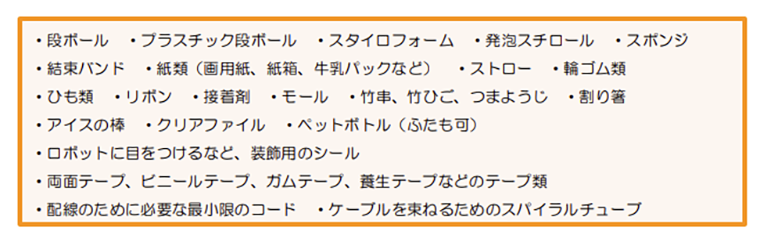

モーターに限らず、とにかく材料の制約が厳しい。これが小学生ロボコンの最大の特徴であり、難しさであり、そして面白いところでもあると思う。使えるのはこれだけ。

● モーターは4つまで

● スイッチは4つまで

● 電池ケースは2つまで

くわえて、その他の素材。

いろいろ書いてあるように見えるが、一般的にロボットに使われるギアやボルト、金属部品の類は全然ない。なんならゴムタイヤすらない。僕ならこれでロボット作れって言われたら怒る。

このなかでなんとか作り上げる工夫がすごいのだ。たとえばさっきの動画に登場したF1のロボットの足回り。

無限軌道、安定してましたよね、だいたい足回りなんて、外れるのが常なんですけど・・・

正直、平地だし別に無限軌道にしなくてもいいですよね。それをあえてこだわってここまで作り込むのが、素晴らしい。

材料面で特に出場者を悩ませるのが、「おもりがない」問題。一覧を見てもらうとわかるけど、全部軽い物しかない。しかし今回の文具入りボックスのように重いものを持ち上げたいとき、つりあわせるためのおもり(カウンターウェイト)がないと倒れてしまう。みんなそれをどう解決しているのか。実例を見てみよう。

重いものがないんです。Q&Aでは「ペットボトルに水を入れておもりにしていいですか?」「液体は不可です」っていうやり取りもありました。

「じゃあ砂を詰めてもいいですか?」「砂は材料の表にありません」って。

ここで事務局と小学生のバトルが始まるんです(笑)

伊藤:今のところ、丸のままのビニールテープが一番重いですね。

8個ぐらい載せてる子もいましたよね(笑)

というように非常に限られた材料であるが、逆に言えばこの範囲で手作りすれば、タイヤでもギアでもなんでも作ってOK。じゃあ作るっきゃねえ、ってことでDIYの鬼と化した若い匠の技を堪能できるのが、小学生ロボコンなのである。

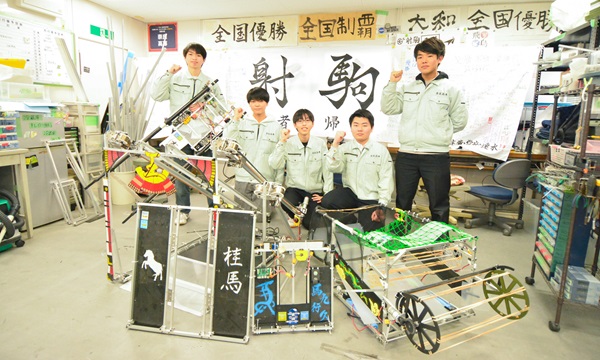

チームのなりたちが面白い

さてここまでロボットや戦略中心に注目してきたが、ここで人間界…出場者であるロボコニストたちに目を向けたい。

高専ロボコンや学生ロボコンと小学生ロボコンの最大の違いは、チームが学校単位ではないこと。そもそも小学生ロボコンは全国大会こそチーム戦だが、予選は個人戦なのだ。大会のざっくりした進め方はこう。

● 7~9月 予選会(個人戦)

● 全国大会出場者決定、チーム編成決定

● 10月 合宿

● オンラインでの共同作業

● 11月 全国大会

合宿以降はチーム単位での準備になる。このチームはロボットの相性や学年・経験年数などのバランスを考慮して事務局が決めるのだが、メンバーは全国から集まっているので居住地はバラバラ。集まって共同作業ができるのは合宿と、全国大会前日のテストランのみなのだ。

合宿は2泊3日なので、仲良くなるのとプラスアルファぐらいのことしかできないんです。その後はまた約1ヶ月間、はなればなれ。そのあいだは、Discord(チャットとビデオ会議のシステム)を使って進捗共有や作戦会議などをやって、1ヶ月後の大会に臨みます。頻繁に顔を合わせられる高専とか大学のチーム作業とは全く違う状況なんです。

実は、この過程でも多くの出来事が起きている。

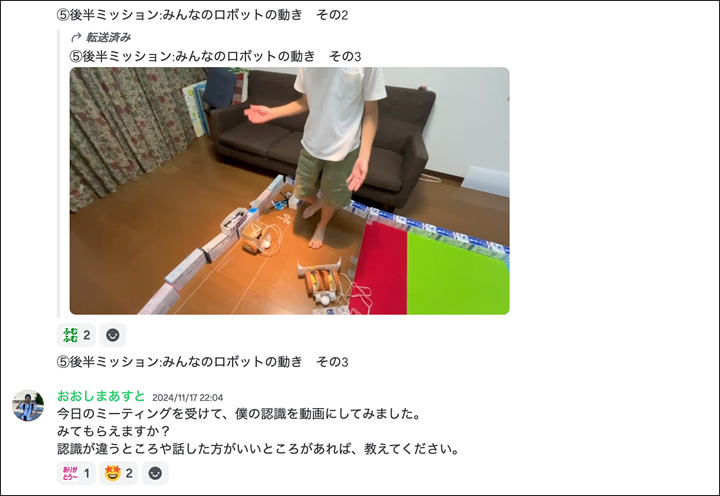

伊藤 :『BOX⤴ UPers』の大島くん(ハリネズミの子)が、チームでビデオ会議で話し合った作戦を、あとで「僕の認識してる進め方を動画にしました」って送ってくれるんですよ。

自分の家のフィールドでロボットを動かしながら「まず自分はこうします、次にハル(チームメンバーの大畠さん)はこうします、チーチー(同、田中さん)はこうします。あってますか?」って。

で、それを見て他のメンバーが「それだったらこうしたほうが」ってまた改善が進んでいくという。

Discord画面のキャプチャ。大島さんからの確認ビデオが送られてきた様子

これもう会社員の仕事ぶりですよ!

伊藤:「認識違いなどあればご指摘ください」って。まさにデキる社会人が言うやつ!(笑)

そんな小学生離れしたチームビルディングが繰り広げられているかと思えば、一方ですごく小学生らしい側面もある。

伊藤:大会終わった後、みんなに会いたいよ、寂しいみたいなチャットが飛び交うんです。「私も会いたい」とかいって。

それでとりあえずスタンプ連打して、通知が行きまくって怒られるとかね(笑)

彼らみたいなレベルでロボット作れる子って、同じ学校どころか市内にも一人いるかいないかだと思うんです。そういう尖った子たちが友達になって一緒に共同作業するという体験は、彼らの人生にとって役に立つことなんじゃないかなと思っています。

それを踏まえてまた競技映像を見てくれ

このへんでもう一チーム、競技の様子を見てほしい。高橋さんが「ロマンを追い求めたチーム」として選んだ、『かんとりお』だ。

足回りにわざわざクランクつけて、歩いてる風の動きを作ってるんです。文具を運ぶ機能上は全く必要ないんですけど、「ベスト・フレンド・ロボット」である犬っぽさとして。

2体目が曲者。ルール上「分離物」という概念があり、ロボットの一部が分離した場合、それはフィールド上に残しておくことができる。それを悪用(?)したのがこのヤドカリロボット(森川泰輝 4年生)。

文具を押し上げて坂の途中の穴に入れると、落下してボックスの中に入るんです。

そして次のネコのロボット(山崎維作 6年生)も、同じ作戦。分離物を利用し、ボックスに文具を入れていく。

ルールのハックと機構的なアイデアの合わせ技。いやこれほんとよく考えたな!!

そしてこれ、単体でもすごい技なんだけど、さきほど書いた個人戦からチーム戦に変わる小学生ロボコンの流れを踏まえると、また違った見方もできる。

今回は自分が坂に上りましたけど、ネコロボットの方が行くこともできるんです。1人の実装したギミックが、チーム共用で使える超ウルトラスーパーお助けアイテムになるっていう。

予選会の時は完全に個人戦なので、自分がやりたいことを表現するじゃないですか。必ずしもチーム戦のことを想定してるわけじゃないので、チームになった時に、一回は「協力?まじかよ」ってなるってもおかしくないんです。そこからちゃんとお互いの個性を受け入れて、協力体制を作ってここまで来たのがすごいなって。

個人技がチーム戦に変わるそのとき、自分が作ったロボットや考えてきた作戦の在り方が変わる。そんなドラマチックなことが、全ての出場ロボットに起きているのである。小学生ロボコン、すごすぎませんか!?

経過で見る良さ

じわじわと小学生ロボコンの面白さをわかってきてもらったところで、ここでちょっと通向けの楽しみ方も紹介したい。

『かんとりお』の森川くん彼は2年生から出てる子ですね。3年間見てて思ったのは、「ライトな推し活」的な感じで小ロボを見るのって、アリだと思うんです。森川くんに限らずですけど。

先ほども触れたように小学生ロボコンは個人制作の側面があるのでメンバー個人にフォーカスが当たりやすいうえに、小学校は6年まであるので出場できる回数も多い。そうすると、毎年同じ子の活躍を見ながらその成長を感じるということができる。これもまた小学生ロボコンならではの楽しみ方なのだ。(全国大会まで勝ち残れればの話ではあるが)

セメダイン:テレビで子役を見ている感じに近いですね。成長を喜びながら、見続けることで楽しみ方が広がるという。そのうちきょうだいが出てきたりするから「○○家 箱推し」みたいなこともできます(笑)

※箱推し…推し活用語。(アイドルグループ等で)特定のメンバーでなくグループ全体を推すこと。

その子がそのうち成長して高専ロボコンや学生ロボコンに出てきたりね。そういうストーリーって、小学生ロボコンから入っているとより味わえる楽しみ方なんです。

毎年携わっていると、去年会った子が次の年には背が伸びたり声変わりしていたり、話し方が大人びたりしていることもあって。そういうときに私、「小学生ロボコンってこういうのも見れるんだ!!」と思ってテンション上がるんです(笑)

もちろん高専ロボコン/学生ロボコンにも連続出場のメンバーはいるだろうし、回を追ってチームとして成長していく様子を楽しむこともできる。しかし声変わりや大人びるといった人間的な成長まで見て応援できるのは、小学生ロボコンならではなのだ。

すごい技術が見てわかる

ふたたび技術のやばい話をする。「○○家 箱推し」の話から芋づる式に出てきた話題が、宮本昊(そら)&昴(すばる)兄弟。

お兄ちゃんの昊くんは2021~2022年の大会に出場し、2021年ではアイデア部門で優勝。すでに小学校を卒業したためロボコン活動のバトンは弟の昴くんに渡されており、4年生の今年は長野予選会で昴くんは準優勝。「兄が全国大会に出たから、自分も全国取っちゃう」と張り切っているらしい。今後が楽しみだ。

で、今回注目したいのはお兄ちゃんの方、昊くんの2021年度全国大会のロボット。そしてこの回のルールは、ダンボールでできたホテルの窓と屋上テラスにボールを投入していくというもの。

これがマジでぜんぜん仕組みがわからないので、どうなっているのか考えながら映像を見てみてほしい。

伊藤:使えるモーターは4つまでということを踏まえて見てください。

モーターが4つということは、普通にやると4つの動きしか作れない。ところがこのロボットはどうだ。7個の動きを持っている。

①②無限軌道×2(方向転換のため左右独立させるのが普通)

③本体が支柱を登る

④支柱を伸ばす

⑤アームの角度調整×2(起こす/倒す、手前/奥へ回転)

⑥アームの先の手を開く

⑦窓にボールを吐き出す。

計算合わないんですよ。動きの自由度がすごくて。意味わかんない。

というわけで少しだけ解説しよう。

まず分かりやすいところでいうと、④の支柱を伸ばすところ。サイズ制限に収めるため折りたたまれた支柱を、まっすぐに伸ばす動きだ。

本体が支柱に登る動きを利用して、折りたたまれた支柱を伸ばしている。こうして一つの動きに複数の機能を持たせることで、モーターを節約しているのだ。

もうひとつぜひ見てほしいのが、解説の松浦さんが一番興奮していた、無限軌道で方向転換する仕組み。

ひとつのモーターで無限軌道を動かすと直進しかできなくなってしまうので、ふつうは左右の無限軌道に別々のモーターをつける。でもそれだとモーターが足りなくなる。そこで編み出された技がある。

注目してほしいのが、本体の微妙な上下運動。方向転換のときには本体を支柱のいちばん下まで降ろし、直進するときは少しだけ持ち上げているのがわかるだろうか。

なんで本体を下ろすと回転し、持ち上げると直進するのか。秘密は本体の下部にあるこの棒に隠されている。

つまりひとつのモーターだけで、本体を上下させ、支柱を立て、機体を方向転換させ……といくつもの機能を兼ねさせているわけ。やっば…。

これでもこのロボットのすごさのごく一部でしかないわけだが、全てを解説すると無限に記事が長くなるので、そのほかの機構についてはこちらの本人による解説動画を見てほしい。

このロボット、とにかくすごいんだけど、こうやって見れば原理がわかるのが面白いと思いません?実はこれも小学生ロボコンのいいところ。これが電子回路やプログラミングのすごさになってくると素人にはわかりにくいのだけど、これなら見てわかる。材料がシンプルゆえのわかりやすさがあるのだ。

一方で、やばい技術の裏に小学生らしさが覗くのもいいところ。

ロボットに自分と弟の人形が乗ってるの、すごく遊び心があって好きなんです。自分は宇宙飛行士の格好をしてて、弟はアームのオペレーターで。

名前が昊と昴で宇宙開発が大好きって、親の願い通りに育ちすぎですよ!

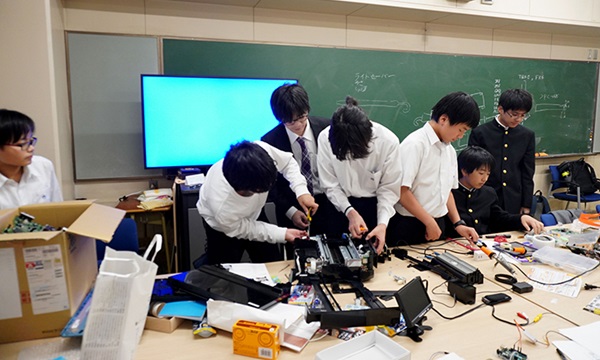

映像に食い入る高橋さん、村上さん

最後にもうひと競技見てくれ

さて、ここまででだいぶ小学生ロボコンの魅力が伝わったのではないだろうか。最後に、高橋さんが「ロマンを追い求めたチーム」として選んだ、チーム『SET VOT ZOO』の競技風景を見て記事を締めくくりたい。

ゾウの鼻はスポンジをわざと荒く切ってるんです。それが明らかに吸い込み力を増しています。

文具を吸い込む、吐き出すという2つの機能を一つのモーターで実装しているところもすごい。

モーターの正転逆転を使う発想が完璧ですよね。足回りで2つ、アーム上下で1つモーターを使うと、あと一つしか残ってないから。それをあんな風に使うなんて。

アーム部分も、さもあたりまえのように平行リンクを使ってますよね。すばらしい。

※平行リンク…ゾウのロボットが、鼻の先端を傾けずに持ち上げるために使っている機構。アームの部品を平行四辺形に組み合わせることによる。

このゾウのロボットは、出場ロボコニストたちの相互の投票で選ぶMVR(Most valuable Roboconist)、もっともアイデアが光るロボットに審査員から贈られるベストフレンド賞をダブル受賞した。

いっぽうで解説の松浦さんはヘビのロボットの動きにロマンを感じたという。

多関節というと言い過ぎなんですけど、決して簡単な構造じゃないと思うんです。でもアームを動かして、口もガバッと開けられて、鉛筆1本でも消しゴムでもボックスでも、サイズの違うものが全部つかめる。それだけの機能がある上で、あんなにコンパクトにまとまってるのがすごいんです

見た目がすごく愛らしくて、それに見た目と動きが合ってるんですよね。

そしてそれがダンボールや竹ひごで作られている点も、また驚きなのである。

関係者がみんな夢中になる、それが小学生ロボコン

実はこの会、現場にいる全員が小学生ロボコンのことを好きすぎて4時間以上にわたる会となった。なんなら記事も4~5本くらい書ける情報量だったが、ギュッと圧縮して1本でお届けした次第である。

そしてその場にいて印象的だったのは、運営メンバーの伊藤さん、松浦さん、高橋さんの小学生ロボコンに対する情熱。良さを語り出したら止まらないその熱量もすごかったし、ここには収録しきれなかった運営側のエピソード……どうやったら小学生が最大限に力を発揮し、活躍を表に出せるか考えて、変えるところは変えていく、その試行錯誤の量がすごかった。

こうしてすごい主役とアツい裏方がそろって作り上げているのが、小学生ロボコン。決して「ジュニア版ロボコン」に終わらないエキサイティングなロボコンなのである。最高じゃん……。

関連記事

タグ一覧